Se dopo 80 anni – la vita media di un uomo – si sente ancora il bisogno di dividersi fra opposte tifoserie, c’è qualcosa di grave nell’anima di noi italiani. Via Rasella, con la sua spaventosa appendice alle Fosse Ardeatine, è una di quelle vicende che fanno alzare i gagliardetti da ultras. Tanto che la montagna di letteratura scritta su di essa dovrebbe essere presa più per gli errori, le approssimazioni, le falsificazioni e i teoremi che contiene piuttosto che per la quantità di verità storica che vi si può trovare dentro.

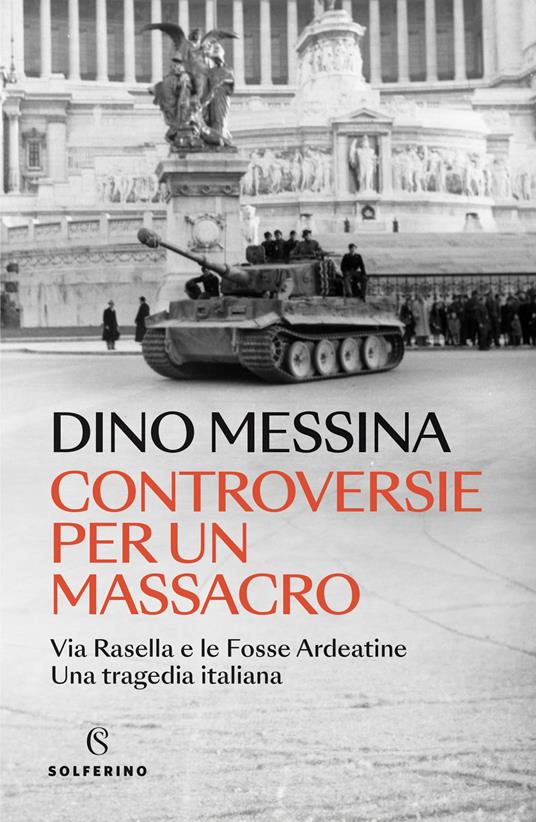

Ma chi lavora con la storia sa che anche tutti questi scivoloni, volontari o involontari, sono altrettanti documenti per chi sa leggerli, al pari e a volte più di quelli ufficiali. A riordinare tutte queste carte prova – e con un discreto successo – Dino Messina con il suo “Controversie per un massacro. Via Rasella e le Fosse ardeatine. Una tragedia italiana”, edito da Solferino Editore (pp. 240, € 17,00).

Nel libro di Messina viene tratteggiata la dinamica dell’attentato partigiano del 23 marzo di 80 anni fa, la rappresaglia tedesca consumata venti ore dopo e la valanga di polemiche, memoriali, processi, inchieste che questo atto della resistenza comunista a Roma ha portato con sé.

Via Rasella, la storia nuda e cruda

Alla fine dell’inverno 1944, nella Roma occupata dalle forze tedesche, la cellula clandestina del PCI guidata da Giorgio Amendola e Mauro Scoccimarro decide di compiere un attentato contro un reparto di soldati tedeschi in addestramento durante i suoi spostamenti. Luogo dell’azione, le strade vicino al Quirinale. Data, il 23 marzo, simbolicamente coincidente con l’anniversario della fondazione dei Fasci di Combattimento. Quel giorno un nucleo di gappisti fa saltare un carretto carico di tritolo a via Rasella, proprio mentre una colonna di reclute del III battaglione di polizia Bozen sta risalendo dal Traforo. Fra esplosione e successivo agguato dei gappisti, i tedeschi lasciano sul terreno 32 uomini. Molti altri restano feriti (uno morirà poco dopo). Nell’esplosione vengono dilaniati anche due italiani: un ragazzino di 12 anni, Pietro Zuccheretti, e un partigiano trozkista, Antonio Chiaretti. Altri civili perderanno la vita in seguito alla sparatoria. Nessun gappista, invece, viene ucciso, ferito o catturato.

L’attentato colpisce una compagnia di altoatesini di cittadinanza italiana ma reclutati a forza dal Reich. Tirolesi o ladini, sono tutti cattolici, privi di fervore ideologico e di patriottismo verso la Germania hitleriana, pertanto malvisti dai superiori austriaci o tedeschi, che li insultano e li costringono a cantare canzoncine leggere durante la marcia. Nondimeno, l’attentato fa saltare i nervi ai comandi germanici. Le prime reazioni – compresa quella di Hitler – sono furibonde e minacciano rappresaglie apocalittiche. In poche ore viene presa la decisione di “limitarsi” al canonico “10 a 1”, minacciato tante volte, di prammatica sul fronte orientale ma raramente dispiegato in Italia. Il giorno successivo, 335 infelici vengono condotti alle cave ardeatine e giustiziati segretamente dalle SS. Una mattanza che coinvolse prigionieri politici – pressoché l’intero gruppo della Resistenza romana nelle mani di tedeschi e repubblicani – ebrei, detenuti comuni (compresi alcuni innocenti o in attesa di giudizio) e uomini rastrellati nei concitati momenti successivi l’attentato. Nella foga della vendetta le SS giustiziano cinque persone in più di quelle necessarie per raggiungere i 330 previsti dal rapporto “10 a 1”. L’esecuzione è talmente brutale che molti dei poliziotti coinvolti si sentiranno male, dovranno essere rimpiazzati o minacciati di sanzioni.

Immediatamente questo spaventoso evento provoca un’ondata di polemiche. Si dice subito – complice anche un comunicato del Vaticano – che le vittime sono colpa dei partigiani che non si erano consegnati dopo l’attacco. Anche il CLN romano si spacca: ai fatti gli altri partiti della Resistenza erano estranei alla strategia comunista. Nel dopoguerra le considerazioni ideologiche acuiscono il problema: la fazione comunista rivendica l’attacco (non si deve più parlare di “attentato”, come chi segue le vicende della contestata pagina di Wikipedia sa bene), gli anticomunisti si dividono fra chi ne fa una bandiera di lotta contro il cinismo rosso e chi invece nicchia, tutto sommato soddisfatto dell’attacco al PCI. Seguono processi e “pezze a colori”, con le decorazioni al valore concesse ai protagonisti dell’azione partigiana proprio a tribunali aperti, a voler suggellare la versione ufficiale: l’attacco di via Rasella fu un’azione di guerra legittima, i suoi attuatori degni di riconoscimento militare. E le vittime? Quelle in uniforme tedesca finiscono per essere ingiustamente raffigurate con il solito stereotipo truce del nazista coll’elmetto calato sugli occhi, meritevole di morte perché sì. Quelle italiane alle Ardeatine, martiri della Resistenza, anche coloro che non c’entravano nulla. Quelli provocati direttamente dall’attentato, letteralmente cancellati per decenni.

Insomma ce n’è abbastanza perché la cattiva coscienza di un popolo possa fermentare e produrre muffe d’ogni colore. La versione ufficiale, quella comunista, si cementerà per stratificazioni successive, soprattutto attorno alla figura di Rosario Bentivegna, l’uomo che accese la miccia della bomba, tanto da trasformarlo ancora in vita in un vero e proprio mito. Biografi e apologeti (oltre che un nutrito gruppo d’avvocati) si darà da fare per trasformarlo in un mito e rintuzzare a suon di operazioni editoriali e carte bollate ogni attacco alla sua persona.

Bentivegna, nel di lui caso

Ma Bentivegna è una figura costruita a tavolino, per molti aspetti. Pur senza nulla togliere al sangue freddo e al coraggio nell’azione a via Rasella e in altre occasioni, ci sono almeno due macchie nella sua carriera che dovrebbero far interrogare sulle modalità con cui troppo spesso si mette un santo sull’altare. La prima è quella relativa alla morte del dodicenne Pietro Zuccheretti. Bentivegna negò l’uccisione di questo ragazzino nell’attentato per ben 60 anni. L’apparizione della terribile foto del corpo dilaniato del bambino permise poi un colpo di coda alla narrazione partigiana, con un processo intentato al “Giornale” e vinto, nel quale non ci si limitò a chiedere conto del linguaggio usato nei confronti di Bentivegna, ma si volle a tutti i costi dimostrare che la foto era un “falso della propaganda fascista”. Alla fine, come sanno i lettori di “Storia in Rete” grazie alla puntuale inchiesta di Gian Paolo Pelizzaro sul n. 41 del 2009, gli elementi con cui i periti di parte sostennero il loro teorema erano sbagliati. La foto è senza dubbio stata scattata nel 1944 e non c’è alcun indizio che possa far pensare a un fotomontaggio. L’insistenza su questo argomento mostra come quello del bambino ucciso fosse ancora un nervo scoperto, perché inficiava la narrazione eroica, rosselliniana, che era stata fatta di via Rasella.

La seconda macchia è l’omicidio del sottotenente della Finanza Giorgio Barbarisi. La sera del 4 giugno Barbarisi venne pescato da Bentivegna a strappare manifesti comunisti e freddato con un colpo. Il partigiano si costituì qualche tempo dopo, fu processato, portò molti testimoni a discarico e fu condannato a una pena lievissima per “eccesso di legittima difesa”. Togliatti poi pensò bene d’allontanarlo mandandolo in Jugoslavia a fare il commissario politico. La sua versione però non collimava coi fatti: secondo Bentivegna, Barbarisi infatti era al soldo tedesco come “fucilatore” e aveva tentato di sparargli assieme a un complice, mancando la mira. Ma Barbarisi al contrario era un membro della Resistenza clandestina militare, tanto che fu decorato alla memoria. Non c’è traccia di quel suo fantomatico “complice” e anzi una testimone oculare dichiarò d’aver visto Carla Capponi, fidanzata e poi moglie di Bentivegna, chiamare l’uomo per indicargli un militare che strappava i manifesti comunisti. Bentivegna sarebbe arrivato e avrebbe freddato l’ufficiale su due piedi.

Anche questo si dimostra un caso di “coscienza sporca” che ha necessitato tonnellate di makeup da parte del partito e dei tanti storici-biografi-apologeti-avvocati di Bentivegna.

Di segno opposto, invece le polemiche sollevate contro l’azione gappista. La prima delle quali è la tesi del “se si fossero consegnati, avrebbero evitato la strage”, tesi che trova la sua smentita non tanto nell’assenza dei famosi “manifesti” che invitavano i colpevoli a costituirsi, quanto nel fatto che le SS non aspettarono affatto le canoniche 24 ore prima di iniziare la rappresaglia. Questa è una tesi pretestuosa, che vorrebbe che ogni guerrigliero si trasformasse in un Salvo D’Acquisto (che infatti non era un combattente clandestino, ma un rappresentante dello Stato). Ma la guerriglia sa bene che se il combattente si consegnasse a ogni ricatto dell’occupante, la sua causa non avrebbe speranze. La logica è brutale, ma cristallina.

Insistere sui famosi “manifesti” da una parte e dall’altra è squallido. Primo perché i partigiani sapevano benissimo che i tedeschi avrebbero reagito con moltiplicata violenza su ostaggi e gente comune, e non c’era alcun bisogno di manifesti (anzi, questi in particolare c’erano stati senza dubbio, come dichiarato da un testimone attendibilissimo, vedi il numero 23 di “Storia in Rete”). Secondo perché non vi fu invece alcun appello a consegnarsi in cambio della vita degli ostaggi, cosa che comunque i gappisti non avrebbero potuto fare in ordine alla loro strategia.

Se vabbè gombloddoh…

Vi è poi la teoria del complotto secondo cui l’attentato fu ordito dai comunisti con lo scopo di spingere i tedeschi alla rappresaglia ben sapendo che le vittime sarebbero state scelte principalmente fra i prigionieri politici a via Tasso e Regina Coeli. In altre parole, i comunisti speravano che i tedeschi facessero il “lavoro sporco” per loro, liquidando militari (la cui cellula era stata sgominata dalla polizia repubblicana a febbraio), azionisti, democristiani e soprattutto i trozkisti di “Bandiera Rossa”, formazione di “eretici” odiata forse più degli stessi nazifascisti.

Ora, chi non è completamente cretino sa che se c’è una teoria del complotto, qualcosa di vero c’è senza dubbio. Anzi, l’esistenza di una teoria del complotto dovrebbe essere il primo campanello d’allarme per chiunque abbia la passione dell’indagine. Su questa pista hanno lavorato per anni giornalisti d’inchiesta del calibro di Giorgio Pisanò e Pierangelo Maurizio, ma probabilmente la conclusione a cui giungono è forzata. Al netto dei tanti lati oscuri che ancora restano di questa vicenda, sottolineati anche da Silverio Corvisieri, non c’è alcun elemento diretto che spinge a pensare che quello della liquidazione della “concorrenza” nel CLN sia stato il principale movente di Amendola & Co. Del resto, però, come fa notare Dino Messina non è vero che i comunisti fucilati alle Ardeatine siano stati solo pochi. Il gruppo dei comunisti è infatti uno di quelli più numerosi e la perdita fu grave per il PCI. Viene così meno uno degli argomenti principali di chi punta il dito contro i comunisti.

Ma aver tagliato le unghie a quell’argomento non vuol dire che l’intero impianto sia del tutto campato in aria. Nella logica comunista, le perdite umane sono del tutto inevitabili e vanno accettate. Se l’obbiettivo comunista fosse stato far piazza pulita della “concorrenza”, perdere una trentina di compagni in carcere era un prezzo accettabile. E del resto non sarebbe certo il primo caso in cui la firma sulla condanna a morte del martire viene messa proprio dai suoi amici, né nell’ultima guerra né in generale nella storia delle umane miserie. Nessuno dunque può affermare ma nemmeno escludere che quello del repulisti dei membri del CLN in mano nazifascista sia potuto essere fra gli obbiettivi dell’attentato, magari anche solo come effetto collaterale non disprezzabile.

E questo ci porta all’ultimo punto che vogliamo trattare qui (più per spazio e pietà del lettore che per altro: c’è materiale per un’enciclopedia, volendo, basti vedere l’articolo che scrivemmo lo scorso anno). Il vero movente principale dell’attentato di via Rasella. Un movente che emerge dagli stracci che sono volati a Botteghe Oscure attorno al 30° anniversario dei fatti, scoperto ancora una volta da Gian Paolo Pelizzaro con una lunghissima inchiesta su “Storia in Rete” nn. 101-102, 103 e 112-113. Un’inchiesta ficcante, che probabilmente avrebbe meritato più spazio nel libro di Dino Messina, perché è quella che più di tutte dà una descrizione verosimile della genesi e dei moventi di via Rasella. L’attentato infatti matura nel contesto di una strategia ben nota e volontariamente lasciata in ombra nei libri apologetici della lotta partigiana: quella delle “azioni pedagogiche”, quella “propaganda del fatto” che aveva radici negli attentati anarchici dell’800 e che il freddo cinismo bolscevico porta ai massimi livelli. Non si fanno frittate senza rompere le uova, le perdite sono inevitabili e attraverso di esse il popolo si educa a odiare il nemico. Inoltre, ci si creano martiri e bandiere per galvanizzare l’azione rivoluzionaria.

Ma fin qua, nulla di nuovo. Il parallelo con l’operazione Anthropoid – l’assassinio di Reinhard Heydrich a Praga nel 1942 – è immediato. E infatti ancora una volta Pelizzaro l’aveva proposto sempre su “Storia in Rete” (nn. 56 e 59) analizzandolo nei suoi inquietanti retroscena. Anche in quel caso l’attentato contro il Reichsprotektor di Boemia e Moravia era stato pianificato come miccia per guastare le relazioni fra cechi e tedeschi in previsione di accendere una guerra civile alle spalle del Fronte Orientale. Tanti più morti ci sarebbero stati nelle prevedibili rappresaglie naziste, tanto meglio per questa strategia. Che vedeva cinicamente concordi sovietici, britannici e francesi e nonostante le proteste di importanti esponenti del governo cecoslovacco in esilio.

La novità dell’inchiesta del 2014 è nelle considerazioni che hanno condotto Amendola a prendere la grave decisione di compiere un atto di guerra clandestina all’interno della città aperta di Roma, essendo perfettamente a conoscenza delle conseguenze immediate sui civili e i prigionieri dell’Asse. Infatti Pelizzaro dimostra carte alla mano come la genesi di via Rasella sia da cercare nella rivalità fra le cellule comuniste di Roma e Milano, con la lotta interna per l’egemonia nel PCI, e l’improvviso annuncio del ritorno di Togliatti in Italia. In questo clima, con il terrore nero che attanagliava Amendola, che probabilmente già sentiva il freddo di una Tokarev dietro la nuca, accusato d’attendismo dai “milanesi” e reo d’aver criticato la linea del “Migliore” nei mesi precedenti, la via d’uscita viene ricercata in un grande botto. La Resistenza comunista romana deve fare un colpo senza precedenti, in grado di mettere in ombra l’azione degli altri gruppi partigiani e far dimenticare la cattiva condotta della cellula romana. Se per “complotto” dunque dobbiamo intendere una trama segreta nascosta dietro le motivazioni ufficiali, quella c’è. E l’hanno messa nero su bianco i protagonisti della Resistenza comunista rinfacciandoselo l’un con l’altro negli anni Settanta.

Morale della favola

Qual è dunque la morale della favola? Che dopo 80 anni la tendenza a dividere il mondo fra “buoni” e “cattivi” non ci ha ancora abbandonato. Che l’età della cancel culture trova fertile terreno in quelli che vorrebbero staccare le targhe dedicate agli eroi degli altri, a chi vorrebbe disseppellire perfino i morti per buttarli a fiume, a chi assolutizza un comportamento riprovevole per trasformare chi l’ha compiuto in un mostro, in un non-umano senza se e senza ma. Anziché cercare di capire, che non vuol dire né giustificare né condividere, si vuole solo condannare. Siamo un popolo a cui piace la pornografia del dolore col parente della vittima che sta in lacrime davanti alla telecamera a chiedere “giustizia”.

Un bellissimo manga dedicato ai kamikaze giapponesi (“Ali d’argento” di Ayumi Tachihara) si conclude con l’ultimo pensiero di uno di quei piloti: “Il mio aereo e una portaerei nemica, io e il mio nemico ci fonderemo. E discuteremo in un’epoca in cui si potrà parlare”. Nella storia, tolte poche, vere anime nere, non ci sono buoni e cattivi. Ci sono vittime e carnefici, che non vuol dire “buoni” e “cattivi”. Ci sono i personaggi dell’umana commedia. L’epoca in cui si potrà parlare immaginata dal pilota suicida prima di schiantarsi contro il nemico non è ancora arrivata. L’epoca in cui i partigiani del GAP e i soldati del Bozen, i poliziotti dei plotoni d’esecuzione e gli ostaggi alle Ardeatine, i vertici della cellula comunista di Roma e il bambino morto a via Rasella si potranno parlare non sembra ancora essere arrivata. A via Rasella, in questo 80° anniversario, abbiamo solo sconfitti.