Fin dal 2007 “Storia in Rete” ha ricostruito pezzo dopo pezzo le vicende dell’attentato di via Rasella a Roma. Carte alla mano ed evitando ogni retorica, il lavoro di giornalisti d’inchiesta come Gian Paolo Pelizzaro ha permesso di ricondurre quell’episodio della guerra di Liberazione a termini molto differenti da quelli dei discorsi delle autorità per la ricorrenza, in quadrandolo nel più ampio panorama del modus operandi delle cellule comuniste

Via Rasella si è rivelata un campo di battaglia più nel dopoguerra che durante l’azione gappista del 23 marzo 1944. Simbolo della Resistenza romana, su quell’episodio si contrappongono diverse narrazioni, tutte ferocemente difese da chi le propugna. Quella filo-comunista ovviamente la riconduce a una “eroica azione partigiana”, “atto di guerra legittimo contro l’occupante in armi” al quale è seguita la “bestiale rappresaglia nazifascista”. Quelle critiche (che sono diverse per intensità e vis polemica) invece deprecano “l’attentato” avvenuto in una “città aperta” e compiuto nella consapevolezza che i tedeschi avrebbero effettuato una rappresaglia sanguinosa su innocenti.

La verità non sta nel mezzo. Decenni di inchieste hanno permesso di appurare che versioni più realistiche dei fatti siano quelle critiche verso l’attentato gappista e che invece la retorica resistenzialista tenacemente sostenuta fino all’ultimo giorno di vita dal principale attentatore – Rosario Bentivegna – è di comodo, infarcita di falsificazioni (o facili “non ricordo”) e retorica. Non che fra i critici di Bentivegna e compagni non vi siano stati errori marchiani e affermazioni non verificate e non verificabili. Tuttavia nel bilancio finale che ogni storico intellettualmente onesto dovrebbe tracciare, di certo occorrerebbe riconoscere che le narrazioni “à la ANPI” sono oramai prive di quasi ogni fondamento storico.

“Storia in Rete” ha dato il suo contributo alla ricostruzione portando elementi di novità. E sappiamo per certo che quanto scritto sui vari numeri del mensile sia finito sulle scrivanie dei difensori della “verità ufficiale”. Senza che questo li abbia portati a rettificare le proprie versioni ma neanche senza azzardare repliche o rettifiche.

Dacci oggi la nostra polemica quotidiana: la Meloni, La Russa, Klinkhammer, Greppi…

Perché a distanza di 79 anni tocca tornare a parlare di via Rasella? Perché le celebrazioni per la strage delle Fosse Ardeatine presieduta da un presidente del Consiglio appartenente per la prima volta al partito erede del MSI, a sua volta erede del Fascismo non poteva non portare a questo risultato.

Hanno innanzitutto provocato polemica le parole della Meloni: “Una strage che ha segnato una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale: 335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani“. Una frase che ha subito scatenato le ire dell’ANPI e dei politici di sinistra: “È opportuno precisare che, certo, erano italiani, ma furono scelti in base a una selezione che colpiva gli antifascisti, i resistenti, gli oppositori politici, gli ebrei” ci tiene a puntualizzare il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, notando poi come la Meloni abbia omesso di dire che l’eccidio avvenne con la collaborazione dei fascisti. Una assenza che per molti commentatori (come ilpresidente dell’Associazione nazionale famiglie italiane martiri (Anfim), Francesco Albertelli) hanno tenuto a rimarcare. Più a sciabolate le dichiarazioni di deputati come Nicola Fratoianni e Chiara Braga, che sembrano quasi trovare offensivo che i martiri delle Ardeatine siano stati definiti italiani. “Non perché italiani ma perché partigiani, politici, ebrei, dissidenti, insieme a tante donne e uomini liberi, uccisi per rappresaglia” scrive la Braga. “Le 335 vittime non furono trucidate dai nazifascisti alle Fosse Ardeatine solo perché erano italiani ma perché erano italiani ed antifascisti, ebrei, partigiani”.

Chi ha ragione? Nessuno.

Le vittime furono sì per la stragrande maggioranza italiani, ma non nella loro totalità. Vi erano anche alcuni ebrei di nazionalità straniera: ebrei polacchi o russi Giorgio Leone Blumstein, Salomone Drucker, Boris Landesman, Marian Reicher, ed ebrei tedeschi Paul Pesach Wald, Schra Wald ed Eric Heinz Tuchman. Vi era poi una vittima di cui si ignora la nazionalità, Bernard Soike, e un ungherese cattolico, Sandor Kerestzi.

Tuttavia non tutti i fucilati – come sostengono invece i detrattori del discorso della Meloni – furono massacrati perché “antifascisti” o “ebrei”. C’erano semplici passanti arrestati per fatalità, detenuti per crimini comuni, perfino un poveretto che stava per essere scarcerato dopo essere stato assolto. Su 335 vittime, circa 75 erano di religione ebraica, di cui 7 arrestate anche per motivi politici. 39 erano i militari del Fronte Clandestino, 52 i giellisti, 55 i troskisti di Bandiera Rossa, 19 massoni e 3 anarchici. Il numero degli iscritti al Partito Comunista è 33. Il computo reale delle vittime e le loro aderenze non è comunque mai stato possibile (si pensi soltanto che l’ultima salma riconosciuta risale al 2020…). Quel che è certo è che almeno un centinaio di quei poveretti furono fucilati senza alcun motivo politico. Effettivamente, solo perché italiani, capitati al posto sbagliato e al momento sbagliato. Quindi l’affermazione di Carlo Greppi “tutti quelli che vengono conteggiati tra i 335 assassinati rientrano nell’alveo dell’antifascismo” è un falso storico.

Merita anche un inciso l’errore della Braga, che evidentemente in un eccesso di omaggio al politicamente corretto delle “quote rosa” ha dovuto inserire anche le donne nel novero dei fucilati. Al momento non risultano identificate fra le 335 salme, ossa corrispondenti a corpi femminili. Ci fu in realtà una sola donna, ma vittima dell’attentato partigiano: Annetta Baglioni, sessanteseienne domestica presso Palazzo Tittoni, che fu colpita alla testa da un proiettile dopo essersi affacciata alla finestra, presumibilmente dai tedeschi che durante lo scontro a fuoco seguito all’esplosione spararono contro ogni cosa si muovesse nella strada.

La polemica poi si è ulteriormente infiammata quando il presidente del Senato Ignazio La Russa ha continuato a dibattere su via Rasella durante una intervista col giornalista Piero Senaldi. I giornali – l’ANSA e il “Sole24Ore” e “Il Giornale”, in particolare – hanno sottolineato la frase “La strage di via Rasella pagina poco gloriosa”. In realtà l’espressione è di Senaldi, a cui La Russa, preso nel suo discorso, annuisce distrattamente. Più avanti il presidente del Senato descrive gli uomini del III battaglione del reggimento di polizia Bozen come “una banda musicale di semi-pensionati”, scatenando le ire di tutto l’arco politico d’opposizione – che ne ha chiesto le dimissioni – e i titoli di tutte le testate e finendo poi per ritrattare parzialmente: “ho sbagliato a non dire che erano nazisti”. Addirittura l’ANPI si è spinta ad affermare che le parole di La Russa fossero un “falso storico”.

Anche qua sarebbe bastata una lettura di minima della pagina di Wikipedia dedicata al Polizeiregiment Bozen (pagina d’eccellenza) per farsi un’idea della natura del contendere. L’errore del presidente del Senato è veniale: non si trattava di una banda musicale, ma più semplicemente i militari venivano costretti a cantare marciando dai loro ufficiali inquadratori. Per il resto la descrizione di La Russa di “vecchi territoriali prossimi alla pensione” è approssimativa. Molti degli arruolati nel III battaglione erano “anziani” per i canoni di arruolabilità dell’epoca (tra i 31 e i 43 anni), di sicuro molti erano stati arruolati per forza e altrettanto di sicuro erano considerati dai loro superiori militari di serie B, infidi e adatti solo a compiti secondari. Del resto, il III battaglione, a differenza degli altri due del Bozen, era stato fino ad allora destinato solo a compiti di polizia in protezione del Vaticano. Nulla di più distante da quanto dichiarato in seguito dalla Capponi, moglie di Bentivegna e protagonista dell’attentato: “mi convinsi che non preparavo un agguato a innocenti: quegli uomini erano stati educati, abituati a uccidere: l’operazione di “selezione della razza” (l’attuale pulizia etnica) era per loro un risanamento della società”. Essi erano invece vittime semmai del razzismo nazista: odiati in quanto cattolici, sudtirolesi, molti erano ladini e masticavano poco il tedesco. Gli ufficiali tedeschi erano soliti insultarli come “traditori”, “maiali” e “bastardi” e “teste di legno tirolesi”. I soldati del Bozen vengono anche confusi con le SS, ma ai fatti, sebbene tutte le polizie del Reich dipendessero dal RSHA, quindi da Himmler, non si trattava affatto di SS, come del resto le loro uniformi e mostrine comprovano. La confusione nel ginepraio delle polizie del Reich è tuttavia veniale, tanto che gli stessi protagonisti dell’epoca spesso sbagliavano e si riferivano al Bozen come un reparto di SS.

In ogni caso, i superstiti alla strage partigiana si rifiutarono di prendere parte alla rappresaglia a sangue freddo sugli ostaggi. Nessun membro del Bozen, nemmeno i loro duri ufficiali, partecipò alla mattanza, che fu effettuata dallo SD. Gli ufficiali riuscirono a convincere il comandante di battaglione Dobek che gli uomini del Bozen potessero essere usati per quel compito: “non hanno mai sparato contro altri uomini, nemmeno in battaglia. È escluso e impossibile pretendere che si mettano ora a fucilare ostaggi inermi”. Dobek apostrofò i suoi uomini come “cani vigliacchi” ma dovette prendere atto della situazione. Cosa che invece molti commentatori successivi non hanno ritenuto di dover fare, come per esempio lo storico Lutz Klinkhammer, che intervistato da “Open” definisce “mitologia, priva totalmente di fondamento storico” il fatto che in quel momento il III battaglione del Bozen fosse un reparto militarmente poco o punto efficiente. Per Klinkhammer, il semplice fatto di portare l’uniforme della polizia trasformava i tirolesi del III battaglione in feroci rastrellatori, come – è vero – molti altri reparti della polizia germanica. Insomma, per Klinkhammer, l’abito fa il monaco…

Tuttavia, al netto dell’approssimazione sulla “banda musicale” è sono più errate le scuse di La Russa (ho sbagliato a non definirli “nazisti”) che non la sua affermazione con cui ha avviato le polemiche (non erano biechi nazisti delle SS). I militi del Bozen coinvolti nell’attentato erano sì soldati delle forze di polizia “naziste”, ma né erano SS né personalmente brillavano per sentimenti nazionalsocialisti. E probabilmente li si potrebbe definire vittime due volte: arruolati per forza dalla polizia tedesca e poi fatti bersaglio di un attentato dinamitardo gappista.

Per cui i tentativi di commentatori come Carlo Greppi di definire come “semplicemente falsa” la storia raccontata da Ignazio La Russa, sono a loro volta null’altro che un ridar fiato alla vecchia versione veterocomunista della vicenda.

Al di là del tentativo di dire che La Russa avrebbe “legittimato la strage” delle Ardeatine, fra omissioni e categorie del tutto politiche e per nulla storiche, Greppi tenta di mettere una pezza sulla natura comunista dell’attentato che ne fu la causa prima: “all’interno della Resistenza c’era una parte sostanziale che voleva un cambiamento radicale della società”. Eh, sò ragazzi… Come vedremo più avanti, la natura comunista dell’attentato è sostanziale per comprendere come siano andati gli eventi. E la “liberazione” del paese era un aspetto secondario rispetto ai moventi immediati di chi l’aveva pianificato.

Così come anche la riduzione della rappresaglia a un “clima voluto dai nazifascisti” è semplicemente oleografico. Premesso che il diritto alla rappresaglia – ancorché controverso – è qualcosa che è sempre esistito in tempo di guerra come garanzia per le truppe d’occupazione da azioni partigiane (e non a caso vi hanno fatto ricorso tutte le forze d’occupazione, alleate comprese, chi più chi meno), non si può non sottovalutare che l’attentato e le sue prevedibilissime conseguenze erano stati deprecati fin da subito: le forze del CLN romano non avrebbero voluto l’azione, che fu messa in atto dal solo PCI. Dopo la guerra sono poi intervenuti i giudici, a mettere una pietra tombale sulla vertenza, più per carità di patria che con rigore giuridico. Ma di fatto, tutte le forze della Resistenza romana sapevano perfettamente cosa avrebbe scatenato un’azione del genere a Roma, e vi si astennero. Tranne i comunisti.

Vale dunque la pena di fare un ripasso delle verità emerse nel corso degli anni, anche grazie a “Storia in Rete” e che definiscono un panorama molto diverso da quello della vulgata resistenziale. Una storia dolorosa e cinica, con pochi lati gloriosi da qualsiasi lato la si guardi. Ma soprattutto da quello di chi ha mentito per 79 anni.

Bando o non bando? Sì, c’era, ma…

Nel numero 23 del settembre 2007 “Storia in Rete” ha ripreso un’intervista effettuata da Fabio Andriola nel marzo 1998 sul settimanale “Lo Stato” all’ex ambasciatore Roberto Caracciolo di San Vito. Caracciolo raccontava d’aver visto il bando emesso dalle autorità tedesche d’occupazione che prevedeva le rappresaglie in caso d’attentato partigiano a meno della consegna dei responsabili. Una vexata quaestio su cui si basava gran parte delle polemiche contro l’azione gappista di via Rasella: “se vi foste presentati, i tedeschi non avrebbero massacrato 335 innocenti”.

Le risposte sono state varie: “nessuno immaginava che i tedeschi avrebbero fatto una simile strage”, “anche se ci fossimo presentati, i tedeschi non si sarebbero fermati” etc. Molte delle contro-polemiche si sono poi appuntate sull’affermazione anticomunista che i tedeschi avessero affisso dei manifesti contenenti il bando con l’intimazione di resa agli attentatori.

Ai fatti, quel bando esisteva – come ha testimoniato Caracciolo – ma hanno ragione i filo-resistenzialisti quando affermano che le autorità d’occupazione non avevano mai affisso alcun manifesto di quel tenore a Roma e che comunque non vi fu alcuna pubblica richiesta di consegna dei colpevoli entro le 24 ore. Tant’è – peraltro – che la strage delle Ardeatine iniziò a 24 ore canoniche non scadute… Ma tanto basta ad assolvere da questo punto di vista l’azione partigiana? Nossignore: quale fosse il modus operandi dei nazisti durante l’occupazione dell’Italia era arcinoto a tutti e, come dichiarato da Caracciolo, era scritto nero su bianco. Non era necessario che i tedeschi avessero affisso manifesti per le strade affinché i gappisti fossero edotti delle conseguenze della loro azione terroristica contro il Bozen. D’altro canto, se Rosario Bentivegna si fosse consegnato, avrebbe potuto risparmiare le vite dei 335 fucilati delle Ardeatine? Una domanda a cui si può rispondere solo con un “forse”. Del resto, non risultano casi in cui attentatori partigiani si siano spontaneamente autodenunciati ai tedeschi, sventando la rappresaglia. Il caso più celebre, e commovente, di sacrificio in cambio della vita degli ostaggi è quello di Salvo D’Acquisto a Palidoro, ma un analogo martirio – quello del finanziere Vincenzo Giudice a Carrara – non sortì il medesimo effetto, perché l’offerta del maresciallo Giudice d’essere fucilato al posto degli ostaggi non sortì altro effetto che essere massacrato insieme alle altre vittime. Come avrebbero reagito le autorità tedesche a Roma? Avrebbero accettato lo scambio, col rischio di fare del partigiano un martire ma evitando di avvelenare i rapporti con la RSI e il Vaticano? Oppure avrebbero proceduto comunque all’eccidio? Vero è che dalle iniziali e furibonde richieste di Hitler e Himmler (rappresaglie 100 a 1, distruzione dell’intero quartiere, deportazioni di massa…) alla fine le autorità sul posto optarono per una più mite – per quanto spaventosa in valore assoluto – rappresaglia 10 a 1 secondo le convenzioni del tempo. In ogni caso, insistere sulla mancata presentazione ai tedeschi di Bentivegna rischia d’essere un esercizio ozioso. Questo perché gli ordini del PCI alle sue cellule erano ben precise. E dunque dobbiamo andare a esplorare i moventi (plurale d’obbligo) che spinsero la dirigenza romana del Partito Comunista a decidere contro l’opinione del CLN a compiere un simile attentato.

I GAP cercavano la rappresaglia?

Fin dall’immediato dopoguerra infatti i partigiani del GAP romano furono accusati d’aver compiuto la loro azione allo scopo chiaro di ottenere la rappresaglia. D’altronde, che i rapporti causa-effetto fra simili operazioni e le loro conseguenze erano chiarissimi a tutti. Sul perché però ricercare un simile bagno di sangue si è a lungo dibattuto.

Oggi Wikipedia – su cui c’è stata una lunghissima battaglia attorno alla voce “Attentato di via Rasella” – derubrica a “teoria del complotto” la tesi secondo cui i comunisti avrebbero agito a via Rasella nella speranza di ottenere l’eliminazione dei membri della Resistenza da poco arrestati dai tedeschi e dai fascisti. Parliamoci chiaro: prove dirette non ce ne sono. Ci sono invece la denuncia dei membri dell’organizzazione troskista “Bandiera Rossa” sopravvissuti, le inchieste di Giorgio Pisanò, nonché la lunga ricerca di Pietrangelo Maurizio. Tuttavia nessuno ha trovato la “pistola fumante”.

Vero è che la vicenda è tutt’altro che irrealistica. Che i comunisti utilizzassero i loro nemici esterni per far fuori quelli interni (cogliendo così due piccioni con una fava) è agli atti. Basti pensare alla squallida vicenda attorno a Gramsci, ricostruita sullo speciale di Storia in Rete in edicola ad aprile, oppure alla sorte dei Fratelli Cervi, secondo Dario Fertilio finiti al muro con grande compiacimento delle cellule del PCI locali. Così com’è vero che dalle retate di polizia fascista e tedesca nella Roma occupata a inizio 1944 il Partito Comunista era rimasto quasi del tutto illeso. Una circostanza che ha fatto sospettare anche una sorta di “patto di desistenza” fra sbirri fascisti e quelli che di lì a poco si pensava sarebbero diventati i nuovi padroni della piazza. D’altronde non sono stati pochi i transfughi dal Fascismo verso il PCI. Secondo la “teoria del complotto”, del resto, il brutale e insensato massacro di Donato Caretta – direttore del carcere di Regina Coeli e fra responsabili della stesura delle liste dei fucilandi – avrebbe avuto lo scopo proprio di tappare la bocca a chi più d’ogni altro sapeva per quale motivo alle Fosse Ardeatine vi fossero finiti solo un relativamente piccolo numero di comunisti fra quelli presenti in carcere e che comunque i comunisti fucilati fossero stati 32 contro 143 esponenti d’altre formazioni partigiane.

Un’azione, una qualunque, a qualunque costo…

In ogni caso, che la rappresaglia fosse stata scientificamente pianificata allo scopo di far finire in una fossa comune gli esponenti della Resistenza non comunista (di sicuro risultato non disprezzabile dal punto di vista del PCI) non sposta un altro dettaglio: e cioè che comunque lo scopo dell’attentato non fosse tanto l’eliminazione di qualche territoriale altoatesino, bensì ottenere la rappresaglia certa da parte dei tedeschi.

A questa agghiacciante conclusione porta per induzione una delle inchieste pubblicate da “Storia in Rete” e firmata in due puntate [1] [2] da Gian Paolo Pelizzaro a proposito di quello che può essere considerata “la madre di tutti gli attentati” comunisti durante il conflitto: l’operazione Anthropoid, ossia l’eliminazione del Reichsprotektor di Boemia-Moravia, Reinhard Heydrich. Come raccontato da Pelizzaro, l’attentato che il 27 maggio 1942 “spalancò le porte dell’inferno in Boemia” aveva visto la gran parte della Resistenza boema contraria. Membri della rete clandestina Uvod, inoltrarono un messaggio urgente in codice a Londra con la richiesta di sospendere Anthropoid. Questo il testo: «L’omicidio non sarebbe di alcuna utilità per gli Alleati e avrebbe conseguenze inimmaginabili per la nostra nazione. Metterebbe a repentaglio non solo gli ostaggi e i prigionieri politici, ma anche migliaia di altre vite. La nazione sarebbe oggetto di rappresaglie senza precedenti. Allo stesso tempo, spazzerebbe via ciò che rimane delle organizzazioni resistenziali. A quel punto, sarebbe impossibile da parte della resistenza essere utile alla causa degli Alleati. Pertanto vi supplichiamo di dare ordine di non portare a termine l’assassinio. Pericoloso ritardare, dare l’ordine subito».

Il messaggio però arrivò manipolato da ignote mani al presidente cecoslovacco in esilio Edvard Beneš, il quale ad ogni buon conto ignorò questo avvertimento e diede il silenzio assenso all’attentato, ordinando di non dare risposta. L’uccisione di Heydrich portò alla spietata rappresaglia tedesca in Boemia, con oltre tremila morti fra civili e partigiani, villaggi rasi al suolo, migliaia di deportati… Il risultato però fu ottenuto: la “pace nazista” in Boemia terminò e quella che sembrava essere la “colonia modello” del Reich tornò a essere un campo di battaglia alle spalle del fronte est. E tanto Londra quanto Mosca si fregarono le mani…

Due anni dopo sembrava dunque possibile ottenere lo stesso a Roma e scuotere la città addormentata nell’apatia e nell’attendismo? D’altronde gli stessi partigiani avevano sostenuto che l’attentato di via Rasella aveva lo scopo di «scuotere la popolazione, eccitarla in modo che si sollevasse contro i tedeschi». La rappresaglia che ne sarebbe stata con sicurezza matematica la conseguenza era un prezzo da pagare. Lo stesso Amendola, capo della “cellula romana” del PCI lo aveva ammesso più volte.

Amendola deve farsi perdonare da Togliatti. E ordina l’attentato…

Ma non è tutto. Un’altra ombra si allunga sulla genesi dell’attentato. Ed è sempre Gian Paolo Pelizzaro a svelarla, con una lunghissima inchiesta pubblicata sui numeri 101-102, 103 e 112-113: ovvero che il bagno di sangue fosse funzionale alle lotte interne nel Partito Comunista fra la cellula milanese (Longo e Secchia) e quella romana (Amendola e Scoccimarro). Nel 1973 infatti esce libro di Pietro Secchia «Il Partito comunista italiano e la guerra di Liberazione» (Feltrinelli), testo nel quale Secchia si leva parecchi sassetti dalle scarpe e che fa saltare sulla sedia Amendola. Il quale dà alle stampe in fretta e furia un vero e proprio contromemoriale, «Lettere a Milano 1939-1945» (Editori Riuniti).

Secchia fa volare gli stracci – ancorché fra le righe, secondo lo stile criptico del partito – ma ne dice a sufficienza da far tremare Amendola. Emerge la crisi fra cellula milanese e romana del PCI, con l’accusa della prima alla seconda di “attesismo” e inefficienza. Un’accusa rinfocolata anche dalla pubblicazione, a stretto giro rispetto alle “Lettere” di Amendola, di «I centri dirigenti del Pci nella Resistenza» di Luigi Longo (Editori Riuniti).

La realtà che viene a galla da questo scambio d’accuse fra le righe è quella di una lotta interna al Partito Comunista Italiano: nel 1943 Amendola e Scoccimarro attaccano Togliatti e lo accusano di non essere in grado di dirigere il partito da Mosca. I due cercano di spostare a Roma il centro di gravità del PCI, spingendo per posizioni oltranziste (ovvero, nessun accordo con “le destre”, anche in chiave antifascista), mentre invece l’ordine da Mosca era ben chiaro: desistenza e collaborazione coi “badogliani”. Un rospo che Secchia e Longo avevano disciplinatamente ingoiato con obbedienza cieca, pronta e assoluta.

Così quando arriva la notizia che Togliatti sarebbe partito da Mosca per arrivare in Italia alla dirigenza romana del PCI vengono i sudori freddi. Amendola scarica Scoccimarro e cerca di procurarsi a tutti i costi un’azione militare che possa sfatare le accuse di “attendismo” che piovevano sulla sua cellula da Milano. Amendola, a fine gennaio 1944, capisce di aver imboccato un pericolosissimo cul-de-sac. Ha cercato di esautorare Milano, strumentalizzato Scoccimarro nell’attacco frontale a Togliatti e ora è pesantemente accusato di attendismo

nella sua veste di commissario politico dei GAP romani. E la preoccupazione dell’ormai inevitabile arrivo di Togliatti in Italia aggiunge ansia alla paura. Per Amendola non c’era altro da fare che passare all’azione e sperare in un «colpo» così grosso capace di spazzare via tutte le accuse e i sospetti di attesismo. Solo con un bagno di sangue Amendola avrebbe potuto sperare di presentarsi al cospetto di Togliatti con le carte in regola per evitare l’inevitabile e brutale epurazione.

Dunque, all’origine dell’attentato di via Rasella non vi sarebbe né un afflato di libertà né il cinico desiderio di far eliminare per rappresaglia gli ostaggi del CLN in mano ai tedeschi. Se queste due motivazioni sono state presenti in alcuni dei protagonisti dell’operazione (cose che non possono essere affatto escluse né dai detrattori né dai sostenitori della Resistenza ma non possono essere provate al 100%), esse sono senza dubbio state secondarie rispetto al vero movente: una resa dei conti interna al PCI e il disperato bisogno della dirigenza romana di procurarsi “qualche centinaio di morti” per sedere al tavolo del Comitato Centrale, per parafrasare un celebre apocrifo.

Negare fino all’ultimo: la foto di Piero Zuccheretti

Resta infine un ultimo tassello che merita d’essere raccontato, perché è una cartina di tornasole circa l’attendibilità delle diverse narrazioni ed è anche istruttivo sui loro esiti finali: stiamo parlando della querelle relativa alla agghiacciante foto del cadavere di Piero Zuccheretti, il ragazzino di 12 anni maciullato dall’esplosione della bomba gappista.

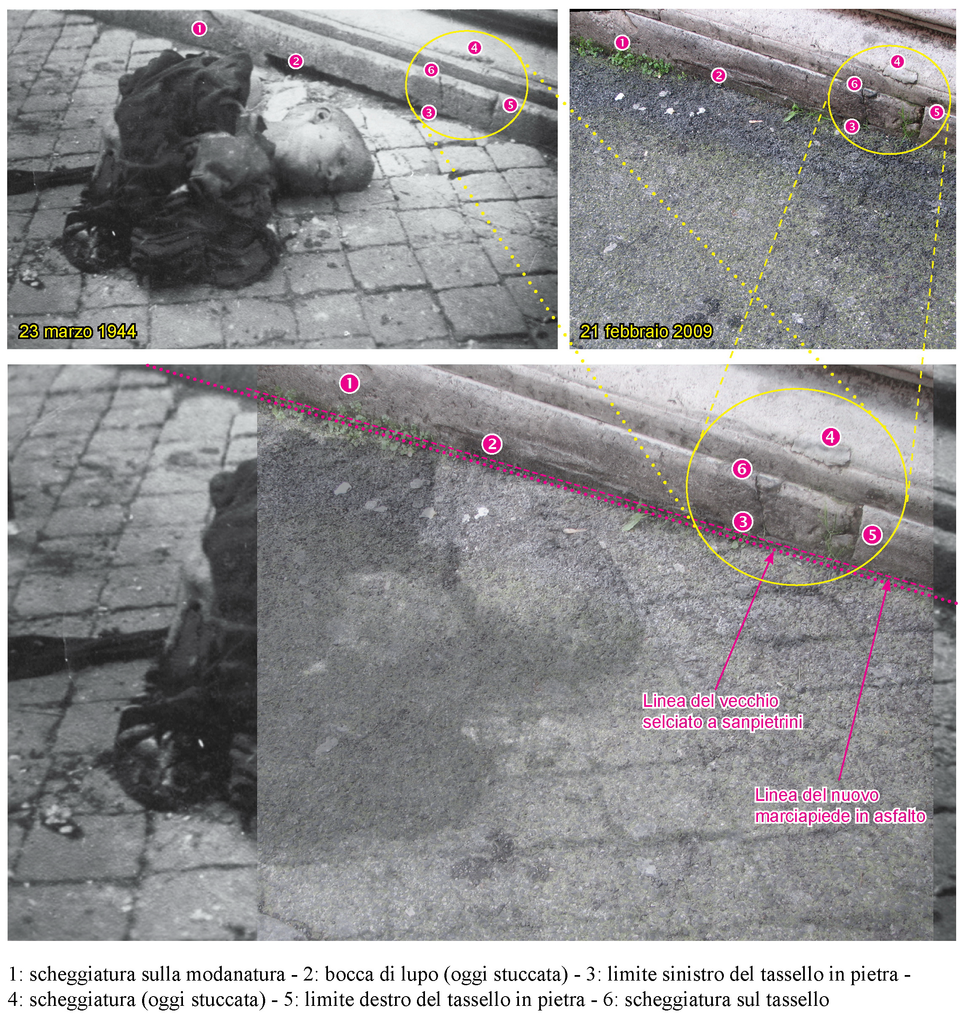

Nel 1996 il quotidiano “Il Tempo” pubblicò per la prima volta, in un articolo di Pietrangelo Maurizio, una fotografia di un tronco umano – per la precisione una testa e un pezzo di torace – attribuendola a Piero Zuccheretti, una delle due vittime civili dell’attentato gappista.

La foto – tenuta in un cassetto per oltre mezzo secolo dal nipote di un tipografo che lavorava in via Rasella – finì al centro di una polemica giudiziaria fra Rosario Bentivegna, l’autore materiale dell’attentato, e il giornalista Francobaldo Chiocci, che nel maggio 1996 aveva pubblicato la foto su “Il Giornale” assieme a un duro articolo verso i gappisti, accusati d’aver visto il bambino vicino al carretto imbottito d’esplosivo e d’averlo lasciato morire. Bentivegna querelò Chiocci e “il Giornale” e fra le “prove regine” della sua vittoria giudiziaria (45.000 euro di risarcimento in appello) vi era una perizia del ricercatore Carlo Gentile che “dimostrava” come la foto dovesse essere un falso, perché si vedeva “il bordo di un marciapiede” che nel 1944 non era ancora stato costruito nella strada. Nel 2007 la Cassazione confermava la condanna di testata, direttore e giornalista sulla base che una volta accertata «la falsificazione della fotografia, non vi era più alcuna possibilità di accertare in quale punto si trovasse il ragazzo e in quale preciso momento egli fosse comparso nel teatro dell’esplosione (rispetto al momento in cui era stata accesa la miccia)».

Nel 2011 il caso venne riaperto da una inchiesta di Gian Paolo Pelizzaro su “Storia in Rete” che rovesciava completamente la perizia di Gentile. Pelizzaro identificò chiaramente il punto di scatto della fotografia ed escluse al di là d’ogni ragionevole dubbio che quello che Gentile aveva interpretato come “il cordolo di un marciapiede” fosse effettivamente un bordo di una struttura del genere. Al contrario, Pelizzaro riconobbe da alcuni dettagli inequivocabili che la striscia di travertino che si vede nell’angolo in alto a destra della foto è la modanatura dello zoccolo di Palazzo Tittoni. La foto dunque doveva essere per forza essere stata scattata prima che il marciapiede – opera postbellica – fosse stato realizzato.

Da questo elemento incontrovertibile, potevano poi discendere varie considerazioni: sicuramente, dallo stato dei resti del ragazzino, esso doveva essere stato dilaniato dall’esplosione del carretto e non dal successivo scontro a fuoco e bombe a mano nel caos determinato dalla deflagrazione principale. Inoltre la sua presenza in cima a via Rasella faceva supporre che il tronco fosse stato scagliato per aria per oltre cento metri prima di cadere in terra, cosa che porterebbe a escludere che Zuccheretti stesse risalendo la strada proveniente dal Traforo, mentre più verosimilmente ne discese, provenendo da palazzo Barberini. Lo stesso dilaniamento del cadavere porta a non poter più escludere un’altra delle affermazioni del fratello di Piero, Giovanni Zuccheretti, e cioè che Piero fosse disceso per via Rasella incrociando Bentivegna che aveva appena acceso la miccia e si sia andato a sedere sul carrettino. L’esplosione avrebbe quindi scagliato in aria i suoi resti per oltre cento metri.

Del resto altri bambini erano stati allontanati dagli altri gappisti poco prima dell’esplosione. I ragazzini, come s’usava all’epoca, si erano infatti accodati in corteo ai militi del Bozen che marciavano cantando. Se Zuccheretti fosse passato da via del Boccaccio, come sostenuto da Bentivegna e da Alessandro Portelli, autore di diversi libri sull’attentato di via Rasella molto vicini alla versione filo-resistenziale, i gappisti presenti all’incrocio fra quel vicolo e via Rasella l’avrebbero intercettato come fecero con gli altri monelli in corteo.

Inoltre lo stesso Bentivegna diede della sorte di Zuccheretti differenti versioni nel corso della sua lunga vita. Nella prima edizione del suo libro di memorie “Achtung Banditen!” (1983), Bentivegna scrive in una nota: «La propaganda nemica diffuse la voce che civili, residenti o di passaggio, erano stati coinvolti nell’azione di via Rasella. Non risulta, dalle fonti storiche consultate, che in via Rasella vi siano stati caduti civili. […] – All’Ufficio Anagrafico del Comune di Roma, alle date 23, 24 e 25 marzo 1944, non risultano decessi attribuibili all’azione di via Rasella». Quando nel 2004 esce una nuova edizione del suo libro, Bentivegna non può più ignorare Zuccheretti e si corregge affermando che quanto scritto nel 1983 «era decisamente sbagliato, e dovuta a un’errata lettura dei dati anagrafici: nel tempo dell’occupazione anche l’anagrafe di Roma funzionava poco».

Un’affermazione comunque sorprendente, perché nell’anagrafe capitolina – come scrive Gian Paolo Pelizzaro – sono correttamente conservati tutti i documenti sulla morte di Piero Zuccheretti. Nel 2012 Portelli intervistò Bentivegna il quale affermò di essere stato inizialmente convinto che non vi fossero state vittime civili nell’attentato. Tuttavia è curioso che invece sua moglie Carla Capponi, una dei gappisti che parteciparono all’azione, avesse ricordato benissimo d’aver appreso della morte di un ragazzo da un necrologio pubblicato sul “Messaggero” a ridosso dell’attentato. La Capponi affermò di aver ritenuto che il bambino fosse stato ucciso dai colpi sparati dai tedeschi nonostante nel necrologio pubblicato sul quotidiano romano il 25 marzo fosse data la colpa alla «cieca violenza di provocatori sovversivi». Strano che marito e moglie non abbiano mai parlato del fatto in tanti decenni di relazione…

Poco prima di morire, nel 2011, Bentivegna dava alle stampe quello che potremmo definire il suo testamento: “Senza fare di necessità virtù. Memorie di un antifascista” scritto insieme alla giornalista Michela Ponzani e pubblicato dalla Einaudi. Nel testo l’ex partigiano continua sostenere la tesi della falsificazione della fotografia, nonostante nel frattempo fosse uscita l’inchiesta di “Storia in Rete”, ripresa da “Il Tempo” e rilanciata anche su Wikipedia. Bentivegna ben difficilmente poteva non esserne a conoscenza, non foss’altro perché gli articoli de “Il Tempo” su questo argomento erano molto “attenzionati” dal suo entourage, essendo peraltro in corso una causa per diffamazione su un articolo del 2004 che di lì a pochi mesi dalla pubblicazione dell’inchiesta su “Storia in Rete” (aprile 2009) sarebbe giunta a conclusione.

L’omissione di Bentivegna e la difesa a riccio della sua posizione è probabilmente l’indice di un nervo scoperto. Ma la sequela di condanne ricevute da giornalisti e quotidiani per aver attaccato a testa bassa l’autore dell’attentato e la Resistenza romana mostra anche come l’impiego dei documenti storici come clave possa essere un azzardo. Molto spesso invece pudiche omissioni, “dimenticanze” e improvvisi cambi di versione riescono a raccontare molto più di quello che una dichiarazione potrebbe mettere nero su bianco.