Gentiluomini, religiosi, studiosi e fuoriusciti in cerca di gloria. Dalle spedizioni al colonialismo dilettantesco

di Stenio Solinas da Il Giornale del 24 marzo 2024

Ancora fino all’inizio del XVII secolo, l’Italia fu un Paese proiettato verso l’esterno. Basta sfogliare le pagine che il veneziano Giovanni Battista Ramuso raccolse nella sua monumentale opera, Navigazioni e viaggi, per rendersene conto. Il Medio Evo prima, poi il Rinascimento avevano fatto della penisola il luogo deputato per arte e cultura, favorito dalla posizione geografica che la poneva al centro di quello che era il mare per eccellenza, il Mediterraneo, crocevia di culture e veicolo di scambi e di commerci. Il sorgere e l’affermarsi delle repubbliche marinare, l’eredità di un latino come lingua franca sulla quale era venuto innestandosi quel volgare che in Dante aveva trovato un formidabile volano, un intelligente intreccio di alleanze dinastiche, nonché lo spregiudicato ruolo diplomatico della Roma dei Papi la trasformarono in un laboratorio politico, una macchina economica, uno scrigno intellettuale.

A partire dal 1600, il Paese si rattrappì su sé stesso. Le motivazioni sono molteplici, dalla scoperta del Nuovo Mondo e quindi delle rotte oceaniche che resero il Mediterraneo un mare marginale, al consolidarsi degli Stati nazionali europei, rispetto ai quali l’Italia delle signorie faceva la figura del vaso di coccio, a una crisi economica causata dal venir meno di un’economia mercantile, manifatturiera e finanziaria, a vantaggio, come ha osservato lo storico Carlo Maria Cipolla, di un ceto agrario diffidente quanto ottuso che nell’arco di tre generazioni trasformò un Paese ricco e sviluppato in una terra povera e arretrata. All’inizio dell’Ottocento il nostro continuava a essere il Paese del Grand Tour dove i giovani virgulti della buona società europea venivano a contemplare le vestigia dell’antichità, ma la sua immagine oscillava fra la «terra dei morti» cara alla retorica di un poeta francese e «una mera espressione geografica» coltivata dalla mente di un diplomatico austriaco. Quello che avvenne dopo, si chiama Risorgimento e ha il suo apogeo nell’unità del 1861 con la quale l’Italia entrava buona ultima (eccezion fatta per la Prussia, poi impero tedesco, con un percorso però non assimilabile al nostro) nel novero delle nazioni europee. Un ritardo non facile da colmare anche e soprattutto se ciò significava una politica d’espansione o coloniale che dir si voglia, con tutto il suo combinato disposto di annessioni, trattati, commerci, esplorazioni.

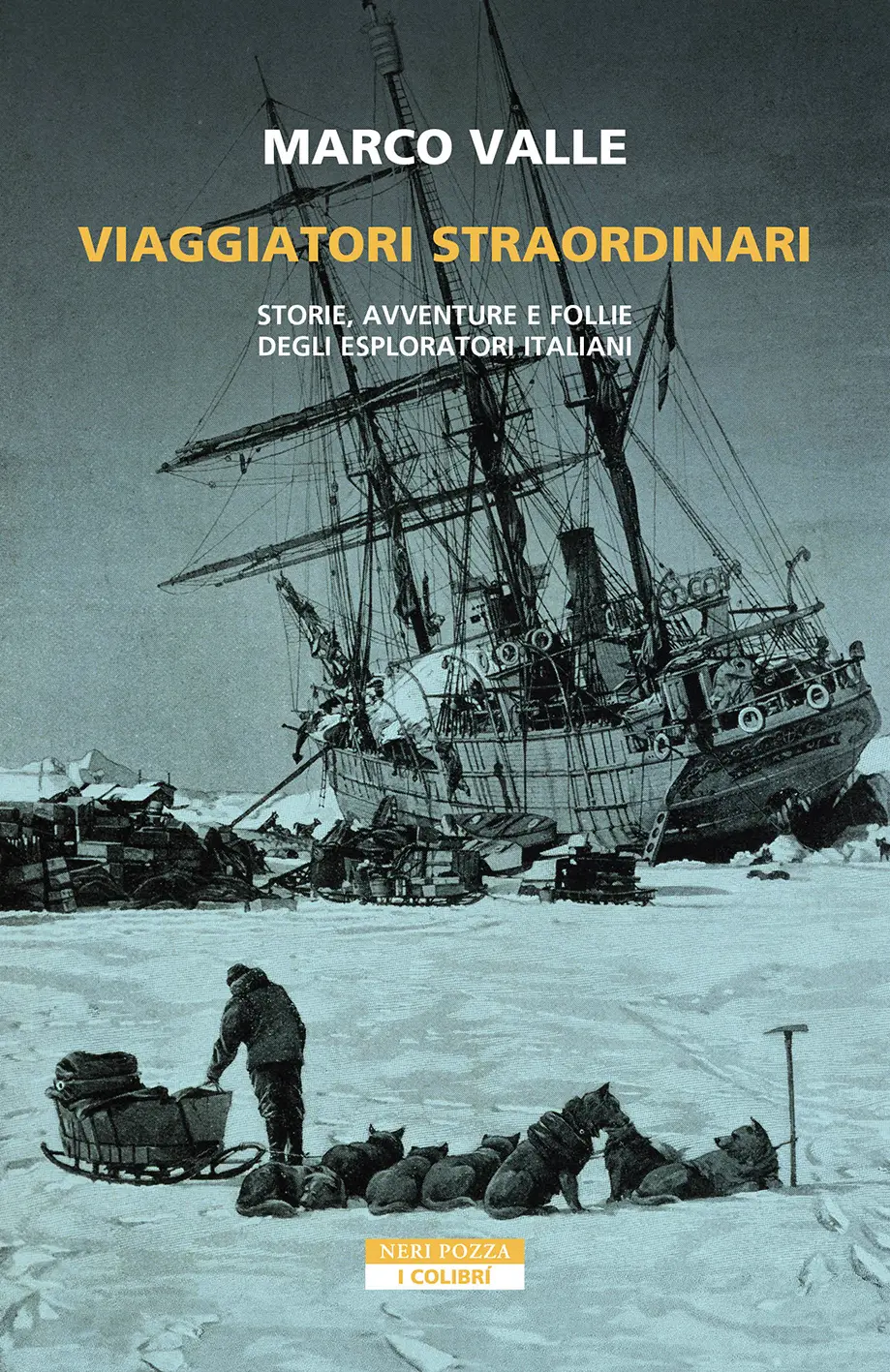

Questo excursus permette di situare meglio il libro Viaggiatori straordinari di Marco Valle (Neri Pozza, pagg. 308, euro 20), che ha per sottotitolo «Storie, avventure e follie degli esploratori italiani», ovvero il racconto di ciò che fu l’esplorazione italiana negli anni in cui l’Italia non ancora nazione era entrata in un cono d’ombra durato un paio di secoli, e poi negli ottanta anni di storia patria che coincisero con il regno d’Italia prima, con il fascismo dopo. C’è un’appendice che giunge sino ai giorni nostri, che però poco aggiunge al quadro d’insieme, nel senso che, pur mutando temi, luoghi e situazioni, rimane la stessa debolezza di fondo, che Valle riassume nella mancanza «di una volontà e un progetto», ovvero «che la politica trovi il coraggio di decisioni adeguate».

Valle, giornalista e viaggiatore di lungo corso, ha tutte le carte in regola per narrarci la storia di questa «comunità avventurosa», italica prima, italiana dopo, che percorse con alterna fortuna i cinque continenti: dal Tibet di Ippolito Desideri alle sorgenti del Mississippi di Giacomo Beltrame alla Patagonia di Giacomo Bove e Alberto De Agostini, all’Asia di Giuseppe Tucci. Dietro quei nomi, e altri, Belzoni, Brazzà, Drovetti, Franchetti, Bottero, c’è un concentrato umano diversissimo: avventurieri e gentiluomini, religiosi e studiosi, dilettanti con lo spleen e fuoriusciti in cerca di gloria. Ciò che rende la loro storia ancora più interessante è che in linea di massima furono uomini soli, senza un vero e convinto punto d’appoggio nello Stato e nelle istituzioni. Il che, se è comprensibile quando né il primo né le seconde esistevano, risulta di più difficile accettazione una volta conquistata una propria legittimità nazionale. Eppure, sia l’Italia liberale e giolittiana, sia quella fascista furono carenti nelle loro politiche coloniali e nello sviluppare tutta quella rete culturale e non solo, cattedre, istituzioni, finanziamenti, missioni, scambi, a essa connessi. Quando Valle osserva che dell’epopea coloniale conosciamo «una lettura quasi esclusivamente anglosassone», coglie un punto importante: quello che genericamente va sotto il nome di «orientalismo» aveva la sua ragion d’essere in una volontà di potenza con cui l’Europa imponeva la propria lettura e la propria impronta sull’«altrove» con cui entrava in contatto, una chiave di lettura difficile da assimilare per chi, come l’Italia, aveva alle spalle l’umanesimo, più che le guerre di conquista, l’espansione culturale più che l’accrescimento dei territori.

Rispetto al luogo comune che identifica l’Italia coloniale con l’Italia fascista, Valle ha gioco facile nel dimostrare come sia stata quell’Italia liberale e prefascista a entrare, malamente, ma a gamba tesa nel cosiddetto scramble for Africa, l’affollarsi di Francia, Inghilterra, Germania, Belgio nel continente nero. Che fossero ex repubblicani mazziniani come Crispi o convinti monarchici come Ricasoli o Menabrea, ardenti nazionalisti come Amendola o politici navigati come Giolitti, quell’Italia post-unitaria si mosse in ambito coloniale con la vaghezza della missione civilizzatrice, a cui però faceva difetto la concretezza e il cinismo di ogni politica di conquista degna di questo nome. Era un portato, se si vuole, risorgimentale, proprio di un Paese che si era liberato delle dominazioni altrui e che del proprio primato culturale si era fatto scudo anche nei suoi secoli meno felici. Lo stesso nazionalismo italiano accarezzerà, nelle sue menti migliori, da Prezzolini a Papini, l’idea di una nazione che si dovesse rigenerare moralmente, prima di imporre la sua presenza al mondo, un’idea nobile e insieme miope: l’impero inglese lo avevano fatto i Morgan e i Drake, pirati in seguito divenuti baronetti, dall’esterno era nato il gentleman, un prodotto d’esportazione e non di importazione.

Il fascismo cercò di agganciare le colonie e l’impero alla romanità, che era pur sempre un’idea civilizzatrice, ma da grande potenza. Era un progetto che definire ambizioso è dir poco, non foss’altro perché gli italiani non erano i romani… Rientrava però in quella che Mario Missiroli definì con una metafora la specificità italiana: un metabolismo da ricchi in un corpo da poveri. Troppa storia e troppa gloria da portarsi dietro. Non considerarla condannava all’insipienza, considerarla troppo portava al disastro. Trovare la giusta via di mezzo è un’arte che continua a sfuggirci.

Come che sia, la catastrofe finale del fascismo, si riverberò anche su tutti quei tentativi e quei sogni di grandezza che l’avevano preceduta. Osserva Valle che «per una strana ritrosia, sulla grande stagione dell’esplorazione italiana, per decenni si è preferito sorvolare», il che fa un po’ il paio con il pendolo fra grandezza e miseria ricordato prima. Stabilito l’assioma che pensare in grande portava al disastro, si stese una cortina di silenzio su tutto ciò che poteva avere un sapore di epopea, si trattasse di scienziati visionari, esuli squattrinati, spiriti irrequieti.

Uno dei meriti di Viaggiatori straordinari è riproporli come parte integrante della nostra memoria storica, sommesso, ma sincero omaggio a un come eravamo troppo a lungo dimenticato.