Un saggio affronta un aspetto poco noto della Seconda guerra mondiale: i rapporti tra Italia e Giappone negli anni Trenta e poi durante il terribile conflitto che ebbe nell’attacco nipponico alla base Usa di Pearl Harbor uno snodo cruciale. A lungo Mussolini sperò nella mediazione giapponese per una pace con l’Urss. Un sogno difficile, ma non impossibile, che non si realizzò. Aprendo la strada alla catastrofe per i due lontani alleati

di Marco Valle da Storia in Rete n. 187

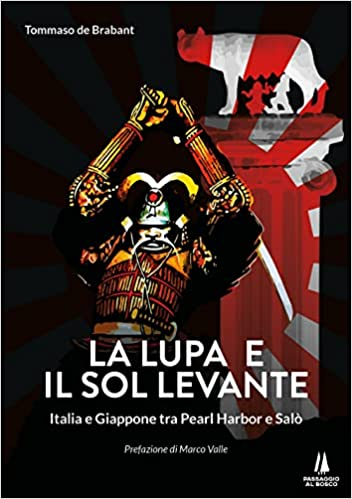

L’ottantesimo anniversario dell’attacco giapponese a Pearl Harbor nel 7 dicembre 1941 con lo scatenamento — casuale, indotto, voluto, provocato? — della guerra del Pacifico poco o pochissimo ha arricchito la vastissima documentazione sul tema. Con qualche eccezione come il solido lavoro di Tommaso de Brabant, giovane ma già promettente ricercatore, sul fitto quanto controverso intreccio politico-diplomatico tra Tōkyō e Roma (e poi Salò). «La lupa e il Sol Levante» ripercorre con agile scrittura e ottime fonti l‘incontro/confronto tra due ambiziose medie potenze durante le tempeste del Novecento. Un rapporto, al netto delle retoriche propagandistiche (più italiane che nipponiche), sempre sferragliante sui binari della real politik, quel realismo politico che in ogni epoca e tempo avvicina o distanzia gli Stati a seconda delle loro convenienze e interessi. Il dialogo italo-giapponese non fece eccezione.

di Tommaso de Brabant

Passaggio al Bosco

pp. 214 – € 15,00

Ma andiamo per ordine. All’indomani dell’Unità la pirocorvetta Magenta — impegnata nella prima circumnavigazione del globo operata dalla Regia marina (870 giorni, dall’autunno 1865 alla primavera 1868) — raggiunse il Giappone al comando del savoiardo Vittorio F. Arminjon. Attraccata l’unità nella baia di Yedo [oggi Tōkyō NdR], l’ufficiale, per l’occasione anche ministro plenipotenziario, stipulò il 25 agosto 1866 il primo trattato commerciale tra Italia e Giappone; nel corposo documento (23 articoli, 6 regolamenti commerciali, una convenzione addizionale) lo shogun Yoshinobu concedeva ai nostri connazionali il diritto di operare e risiedere nei porti nipponici aperti al commercio estero e la possibilità di acquistare bachi da seta (necessari all’industria serica lombarda e piemontese in crisi a causa di un’epidemia in Europa). Un buon affare oltre che una efficace dimostrazione di diplomazia e la prima di numerose missioni navali — in tutto 20 tra il 1870 e il ’96 — in Giappone e Corea. Un inizio promettente seguito da due importanti crociere del duca di Genova nel 1872 e nel 1879. Grazie anche alla presenza del principe di casa Savoia, come ricorda il professore Alessandro Mazzetti, si aprirono prospettive decisamente interessanti: «Gli scambi commerciali raggiunsero il valore di 2,5 milioni di dollari d’argento e l’Italia fu scelta come prima tappa europea della famosa missione militare del generale Ōyama. Furono visitate le fabbriche d’armi di Napoli, Torino, La Spezia e qualche tempo dopo furono richiesti dal governo giapponese esperti e materiali per l’organizzazione dell’arsenale di Ōsaka, I telemetri scelti per le artiglierie nipponiche furono realizzati dalla Galileo di Firenze». In più si cercò (e si ottenne) l’appoggio dei giapponesi per l’installazione di una stazione commerciale a Taiwan, prodromica ad un futuro insediamento coloniale.

Ambizioni, progetti e affari che purtroppo evaporarono in breve tempo. L’Italia del tempo —un paese ancora rurale, mal infrastrutturato e diretto da un ceto politico irrimediabilmente terragno e provinciale — non era pronta per avventure oltremare. Come si evince dai numeri la stessa apertura nel 1869 del canale di Suez, porta liquida verso l’Asia e formidabile acceleratore economico globale, si era rivelata un’occasione perduta: i traffici italiani lungo l’idrovia rimasero a lungo irrilevanti: solo il 2,7 % dei passaggi totali tra 1870 e il 1890. Un dato pesante, causato dall’arretratezza tecnologica della Marina mercantile italiana ancora vincolata al legno e alla vela tanto che nel primo decennio unitario, i piroscafi a vapore costituivano solo il 2 per cento della flotta e le navi in ferro non superavano le 25 unità. Molto ancora restava da fare per trasformare il patrio Stivale, riprendendo la bella immagine tratteggiata da Stefano Jacini, in un «grande ponte sorgente verso l’Oriente»: presto il Paese del Sol Levante si eclissò rapidamente dagli sguardi della nostra diplomazia, molto attenta a non turbare gli interessi delle potenze maggiori (Gran Bretagna in primis), e per gli italiani colti il Giappone rimase sino ai primi anni del Novecento un posto remoto e fascinoso, uno scenario quasi favolistico o poco più. Come sopra accennato, a «mostrar bandiera» in quei mari lontani s’incaricò la Regia marina. In perfetta solitudine.

A risvegliare gli interessi politici e commerciali italiani fu la guerra russo-giapponese del 1905, un vero cambio di paradigma. Nel febbraio 1904 i giapponesi — «scordandosi», come a Pearl Harbor nel ’41, la dichiarazione di guerra — attaccarono la flotta russa alla fonda a Port Arthur: in soli dieci minuti piccole siluranti immobilizzarono le principali unità della possente squadra del Pacifico consegnando così all’ammiraglio Tōgō il sea control dell’intero scacchiere. Il colpo finale arrivò il 27 maggio dell’anno seguente. In meno di 24 ore la flotta nipponica annientò la squadra di soccorso zarista giunta dal Baltico dopo otto mesi di navigazione. Fu Tshushima, la grande battaglia navale che distrusse il mito dell’invincibilità russa e annunciò il tramonto della primazia europea nel Far East.

Nuovo e inatteso protagonista della scena mondiale, il Giappone divenne presto troppo ingombrante per gli anglo-americani e un possibile interlocutore per tutte le medie potenze «revisioniste» dell’assetto tracciato a Versailles nel 1919. Tra queste l’Italia mussoliniana che si avvalse dell’appoggio di Tōkyō nelle varie conferenze per il disarmo navale; una sintonia che nel 1936 portò i due Paesi — ambedue insofferenti dell’ordine fissato a Versailles sui teatri che per loro contavano: il Mediterraneo per l’Italia, il Pacifico per il Giappone — a non firmare il Trattato di Londra scardinando così un altro punto chiave dell’ordine internazionale del tempo. In questo come in altri casi — e De Brabant ben lo spiega nel suo denso lavoro — si trattò di convergenze provvisorie attuate nel segno del pragmatismo e non di un percorso lineare d’avvicinamento politico. L’intermittente politica asiatica di Roma privilegiò sempre l’India e i riferimenti del movimento indipendentista (Gandhi, Tagore, Bose) e in una lunga fase la Cina di Chiang Kai-shek mentre il robusto filo-nipponismo mussoliniano maturò, si vedano i lavori di Renzo De Felice, solo in un secondo, tragico momento.

A partire dal 1936, rimossi i forti contrasti emersi durante la crisi d’Etiopia, le distanze tra i due governi si raccorciarono sino a stringersi formalmente con il patto Anti-Comintern del ’37 e la firma del patto Tripartito nel 1940. Due passaggi, al netto dell’enfasi propagandistica, poco rilevanti in uno scenario mondiale ormai in vorticoso movimento. Infine, l’entrata in guerra dei giapponesi il 7 dicembre 1941 che agli occhi di un sempre più preoccupato Mussolini divenne una provvidenziale sponda politica prima per tentare di ridiscutere gli equilibri interni dell’Asse e poi, dopo l’evidente crisi sul fronte russo e l’intervento americano, l’unica strada per una soluzione politica del conflitto mondiale. E qui, riprendendo i lavori di Eugenio Di Rienzo e Emilio Gin, Franco Bandini e Piero Buscaroli, De Brabant ritrova il bandolo della matassa. Mentre il dittatore germanico si dispiaceva per il crollo anglosassone a Singapore, Mussolini comprese presto l’inutilità della «crociata antibolscevica» in Russia (avesse evitato di spedire sul Don i nostri soldati sarebbe stato meglio…) e cerco di inserirsi — come si evince dalle verifiche archivistiche di Di Rienzo e Gin — nella mediazione sotterranea tra Mosca e Berlino per una pace provvisoria, un armistizio. Una situazione d’attesa. Hitler iniziò a rinviare la decisione in attesa di una vittoria decisiva per trattare da posizioni di forza. Il nodo centrale rimase il controllo dell’Ucraina — il granaio d’Oriente — e i pozzi del Caucaso. La tremenda battaglia di Kursk dell’agosto 1943 chiuse la questione. La parola tornò alle armi.

In quella breve parentesi il Duce cercò di ritrovare — cercando l’appoggio del governo nipponico, pervicacemente neutrale con Mosca — un ruolo centrale. Da qui il nuovo attivismo italiano — e De Brabant lo spiega magistralmente — per una pace separata tra l’Asse e l’Urss, una pausa di mesi o anni che consentisse alla Germania di spostare il peso bellico sul Mediterraneo. Nell’estate del 1943 tutto sembrò finalmente possibile: grazie ai giapponesi, Hitler sembrava infine convinto. Mussolini affrontò il 24 luglio il Gran Consiglio, certo d’avere in mano la «carta vincente», ma i suoi gerarchi — uomini stanchi, sfiduciati e, in parte, venduti al nemico — lo sfiduciarono. La mattina dopo incontrò l’ambasciatore giapponese per gli ultimi dettagli ma nel pomeriggio il sovrano ringraziò il «fondatore dell’Impero» del suo lavoro ventennale e lo richiuse in un’ambulanza. Quaranta giorni più tardi — una volta sicuri dell’esito di Kursk — Vittorio Emanuele e Badoglio chiesero l’armistizio e fuggirono a Brindisi.

La guerra era perduta, definitivamente. Ma ancora nel suo rifugio sul lago di Garda Mussolini continuò a guardare ad Oriente alla ricerca di una speranza. Qualsiasi speranza. Come nota l’autore, per mesi il «fantasma del Garda» continuò ad incontrare la delegazione nipponica in cerca di una soluzione. Qualsiasi soluzione. Nella nota del 26 marzo 1944 su «Corrispondenza repubblicana», il capo del Fascismo commentò con eccitazione la notizia che le truppe dell’imperatore Hirohito avevano varcato, in una disperata offensiva, la frontiera indiana, entusiasmando gli indipendentisti anti britannici. «La politica del Giappone, e diciamo “politica” nel senso più intelligente registra un clamoroso successo, dovuto alla fiducia che il governo di Tōkyō è riuscito a suscitare nelle popolazioni indiane […] I confini sono stati superati. La ruota del destino corre. In questa guerra piena dell’imprevisto e dell’imprevedibile, si è aperta dopo quella del Pacifico, la fase indiana…». Il 22 febbraio 1945 Mussolini ricevette il generale Shimizu, l’ultimo rappresentante giapponese in Rsi, che lo rassicurò (o almeno sembra…) sulle sorti delle trattative con le potenze nemiche. L’ultima illusione, poi il silenzio.