di Francesca Pierantozzi da Il Messaggero del 7 dicembre 2020

Eravamo solo dei ragazzi. Uguali a quelli che oggi vanno al liceo. Non eravamo pazzi esaltati, non eravamo eroi. Eravamo solo dei ragazzi». Se Kazuo Odachi si è deciso a parlare, a 93 anni, è perché sa che se non lo farà lui, sui kamikaze scenderà il silenzio per sempre. Resterà solo un’ iconografia tradizionale e spesso superficiale di pazzi suicidi, in fondo privi di ogni umanità, obiettivi da abbattere.

Odachi è uno degli ultimi superstiti di un gruppo che non avrebbe dovuto sopravvivere. A 17 anni, nel 1943, si arruolò nella marina imperiale e entrò a far parte della Yokaren, un programma di addestramento veloce per studenti volontari.

Divenne un kamikaze. Sette volte partì in missione, sette volte fallì: sopravvisse, non avendo incontrato nemici. L’ ottava volta, mentre stava per decollare con una bomba da tonnellate, arrivò la notizia della resa del Giappone. Tornò a casa il giorno dell’ ultimo dell’ anno del ’45.

Il treno passava per la città di Hiroshima: capì quello che la resa significava. Bruciò nel caminetto del salone la sciabola del giuramento e ricominciò a vivere, cercando di dimenticare.

Del suo passato di kamikaze non ha parlato a nessuno per decenni: non a sua moglie, non ai colleghi poliziotti, non ai figli, non agli amici. Ma mai ha smesso di andare a raccogliersi al santuario di Yasukuni, dove si venerano «le anime dei soldati morti per l’ imperatore».

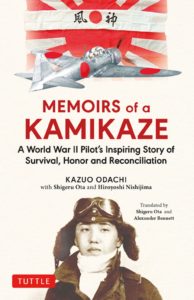

Poi, alcuni anni fa, ha deciso che avrebbe raccontato. Non tanto il suo «segreto», ma la «verità» su quei ragazzi. La sua ‘Biografia di un Kamikaze” è uscita prima in giapponese, poi, meno di due mesi fa, in inglese, ‘Memoir of a kamikaze”, pubblicato da Tuttle. Dopo una carriera nella Polizia, Odachi è libero di praticare oggi la sua vera passione, il kendo, arte marziale che insegnava anche ai bambini, prima che l’ epidemia lo costringesse a casa. Vorrebbe solo, come ha spiegato anche al New York Times, che non si dimenticasse che «il meraviglioso paese che il Giappone è diventato, si è costruito anche sulle loro morti».

Nato vicino alla base aerea di Tokorozawa, racconta come fin da piccolissimo fosse affascinato dagli aerei, e come fin da piccolissimo avesse assimilato l’ idea che non sarebbe vissuto a lungo. Arruolarsi volontario fu naturale e, dice, «oggi non lo rimpiango, so che non avrebbe potuto essere altrimenti». Nel 1944 si ritrovò con la sua squadra nella Taiwan occupata dai giapponesi. «In fondo sapevamo che la sconfitta era inevitabile», dice, ma fu proprio allora che i superiori ci chiesero il più grande sacrificio: «Eravamo pronti a morire per proteggere chi amavamo, non perché ci esaltava buttare via le nostre vite».

Le istruzioni erano succinte, anche se con retorica: «ci dicevano che dovevamo scolpire il nemico con le nostre eliche», il che significava lanciare i loro caccia Zero zavorrati con bombe che pesavano tonnellate sulle portaerei e gli incrociatori alleati per distruggerli, «significava morte certa, ma almeno avremmo portato il nemico con noi».

Nell’ ottobre del 1944 partecipa alla battaglia per il Golfo di Leyte, che si concluse con una disfatta per il Giappone. «La prima volta che chiesero chi si portava volontario, nessuno rispose racconta Soltanto quando gli ufficiali cominciarono ad arringare, qualcuno, cominciò ad alzare la mano. In poche parole: ci istigavano al suicidio».

Per sette volte toccò a lui, ma ogni volta qualcosa andò storto e lui tornò alla base. «Ogni sera gli ufficiali annunciavano chi sarebbe andato il giorno dopo, ci sentivamo come condannati a morte». Odachi è oggi un signore in piena forma, molto sorridente e pieno di spirito. Pensa che la costituzione pacifista del Giappone sia la migliore del mondo, ma anche che ogni paese «ha il diritto sacrosanto di difendersi».