Se si pensa alla guerra civile spagnola nella grande letteratura il primo titolo che corre alla mente è Per chi suona la campana di Ernst Hemingway. Il romanzo pubblicato nell’ottobre 1940 e portato al cinema nel 1943 con protagonisti Gary Cooper e Ingrid Bergman è il classico per antonomasia sulla guerra di Spagna. Eppure sul piano storico e letterario il meno noto e citato La speranza del francese André Malraux è sicuramente quello più interessante. E soprattutto è La speranza di Malraux che riesce a cogliere e raccontare tutte le sfumature del complesso fronte repubblicano.

E André Malraux batte Hemingway anche sul piano temporale: L’Espoir, il titolo originale, è pubblicato da Gallimard nel dicembre 1937. Ma non solo, André Malraux, si produce e dirige, con la collaborazione del documentarista Boris Peskine, un adattamento cinematografico della terza parte del suo romanzo. Il film omonimo verrà presentato in Francia nel febbraio 1940.

Due resoconti di prima mano

Entrambi i romanzi Per chi suona la campana di Ernst Hemingway e La speranza di André Malraux sono entrambi resoconti di prima mano. Hemingway ben conosceva la Spagna, avendola visitata già nel 1921 e poi tornandovi nel 1923 e nel 1924, assistendo alla corride e anche alla celebre Festa di San Firmino di Pamplona. Esperienze che gli avevano ispirato il suo primo romanzo, Il sole sorgerà ancora (o Fiesta) del 1926 che sarà anche il suo primo successo.

Hemingway in Spagna

Hemingway sarebbe tornato in Spagna a guerra civile già iniziata nel marzo 1937, sotto contratto con la North American Newspaper Alliance. Oltre all’attività di giornalista Hemingway collabora alla sceneggiatura del documentario Terra di Spagna dell’olandese Joris Ivens. Nell’estate 1937 rientrò negli Stati Uniti per il lancio del documentario che fu anche proiettato alla Casa Bianca, per poi tornare in Francia e di lì in Spagna visitando il fronte in più occasione, in particolare Belchite, dopo la battaglia e il fallimento della tentata offensiva repubblicana.

E poi nella zona di Teruel che sarebbe stata oggetto di un’altra offensiva a dicembre. A fine anno è nella Madrid assediata dai nazionalisti e qui scrive una pièce teatrale La quinta colonna che dovrebbe andare in scena a Broadway nel 1938, ma l’accoglienza è fredda. Il testo viene pubblicato nell’ottobre 1938, e il dramma andrà in scena solo nel 1940 pesantemente rimaneggiato da Benjamin Glazer, tanto che Hemingway tenterà invano di far togliere il suo nome dal cartellone.

Il Pulitzer mancato

Per chi suona la campana Hemingway lo inizia a scrivere nel 1939, la stesura avviene tra L’Avana, Key West e a Sun Valley in Idaho. Il libro è pubblicato nell’ottobre 1940 ed è un un successo fin da subito, finendo anche candidato al Pulitzer ma nel 1941 il premio non viene assegnato perché il rettore della Columbia University, Nicholas Murray Butler, premio Nobel per la Pace nel 1931 riteneva il romanzo offensivo. Butler era stato tra i coloro che negli anni ’20 avevano guardato Mussolini con ammirazione, paragonandolo a Oliver Cromwell, figura guardata positivamente negli Stati Uniti.

Tra l’altro, nonostante il successo, Per chi suona la campana era considerato un romanzo pruriginoso per le scene esplicite. Tanto che il servizio postale statunitense lo dichiarò “non-mailable” ovvero non poteva essere inviato per corrispondenza, destino condiviso con il sicuramente più esplicito L’amante di Lady Chatterley.

Per chi suona la campana, una Spagna da cliché

Il romanzo di Hemingway è ambientato alla fine del maggio 1937, durante lo sforzo repubblicano per alleggerire la pressione franchista su Madrid, ed è tutto incentrato su un ponte da far saltare con la dinamite. Una demolizione che dovrà avvenire in un momento ben preciso, solo una volta avviata l’offensiva repubblicana. Esperto dinamitardo è il protagonista Robert Jordan, statunitense, che deve affidarsi a un eterogeneo gruppo di partigiani-guerriglieri nella Sierra.

Romanzo appassionante, in cui non mancano riferimenti a figure reali come André Marty, il commissario politico delle brigate internazionali, descritto come un pazzo paranoico nel capitolo 42, o Enrique Líster, lo spagnolo che diventerà un generale dell’Armata rossa.

Hemingway prova a dare conto anche delle divisioni del fronte repubblicano, sia nei flashback ambientati a Madrid che nella sequenza che porterà uno dei personaggi a confrontarsi con André Marty. Qui si incontrano tutte le varie anime del fronte repubblicano.

“La terra muoversi“

Ma chi cerca la guerra civile spagnola in Per chi suona la campagna difficilmente la troverà. Certo ci sono le violenze franchiste di cui è stata vittima la protagonista Maria. E Hemingway infonde nella narrazione i caratteri di quella Spagna che conosce già dagli anni ’20: le corride, gli autodafé, e il come rapportarsi agli uomini e alle donne e al rispettivo “animo spagnolo”.

Il limite è che quegli elementi colti da Hemingway sono la base stessa dei cliché di una certa Spagna che lo scrittore statunitense aveva contribuito a creare. E alla fine il romanzo è più che altro un perfetto meccanismo ad orologeria, in cui ogni capitolo è una sfida per i personaggi, fino ad arrivare alla demolizione del ponte. Ma in cui la guerra di Spagna resta molto sullo sfondo, basterebbe cambiare qualche nome e potrebbe essere la rivoluzione messicana, o una qualunque altra storia di partigiani in lotta contro l’oppressore.

E non può mancare la storia d’amore, che alla fine diventerà, narrativamente parlando, essa stessa un cliché, anzi un tropo vero e proprio. Al capitolo 13 dopo il primo amplesso tra i due protagonisti Robert chiede a Maria se ha sentito la terra muoversi. E da allora, citando l’Oxford Dictionary la terra che si muove, soprattutto in lingua inglese diventerà: “colloquial. to feel the earth move and variants: to experience a sensation of (esp. sexual) ecstasy. Similarly to make the earth move, etc.“

Scena che tra l’altro oggi si presterebbe all’immancabile trigger warning visti i traumi e le violenze subite da parte franchista alla povera Maria, prontamente sanati dal macho a stelle e strisce.

André Malraux e il suo L’Espoir

L’Espoir di André Malraux è invece un romanzo in cui tutto parla di guerra di Spagna. Lo scrittore e avventuriero francese influenzato da Nietzsche e Lawrence d’Arabia arriva in Spagna per la prima volta nell’agosto del 1936 su mandato del ministro dell’Aeronautica francese Pierre Cot, che nell’esecutivo Blum è tra coloro che vorrebbero dare man forte ai repubblicani.

Nel giro di qualche settimana, pur non avendo alcuna esperienza militare né il brevetto di volo, diventa l’organizzatore e l’animatore della Escuadrilla España, sorta di brigata internazionale aeronautica di cui abbiamo parlato in un precedente articolo.

Rimane in Spagna con la Squadriglia per pochi mesi, per poi tornare nel 1937 al II congresso internazionale degli scrittori in difesa della cultura di Valencia. Scrive L’Espoir in quell’anno e il libro va in stampa per Gallimard nel dicembre 1937. E tornerà in Spagna pochi mesi dopo per realizzare il film Espoir – Sierra de Teruel tratto da alcuni capitoli del romanzo.

L’Espoir un romanzo polifonico e corale

Il romanzo di Malraux è ambientato tra l’Alzamiento e la battaglia di Guadalajara nel febbraio del 1937, e prova a tenere traccia di tutti gli eventi principali della guerra civile. C’è il caos dei primi giorni, ben descritto dal magistrale il primo capitolo del romanzo dove un repubblicano, Ramon, dallo scalo ferroviario di Madrid telefona a stazioni e scali ferroviari della Spagna per capire qual è la situazione. Le risposte dall’altro capo della cornetta, “Salud!” per i repubblicani, “Viva Cristo Rey!” o “Viva la Muerte!” per carlisti e falangisti che si sono sollevati con Franco, fanno la cartina ideale delle due Spagne.

Ne La Speranza si parla delle prime vittorie repubblicane sulle Sierre, dei treni blindati, dell’Assedio dell’Alcazar di Toledo, della resistenza della città Universitaria di Madrid, del caso Miguel de Unamumo e della Battaglia di Guadalajara. Guadalajara, con la controffensiva delle Brigate Internazionali contro le truppe italiane del CTV diventa un’ideale chiusura geografica del romanzo. Così come è geografico il primo capitolo con le risposte dei centri di smistamento ferroviario che disegnano la mappa della resistenza repubblicana all’Alzamiento, così l’ultimo capitolo è scandito dalle notizie dei chilometri riconquistati alle truppe fasciste.

E, ovviamente in La Speranza si parla della Escuadrilla España, che diventa attraverso i suoi protagonisti un trait d’union tra i diversi fronti che vedono impegnati repubblicani contro i franchisti.

Coppie di personaggi in dialogo tra visioni e filosofie

Il punto di forza de La Speranza è realizzare un affresco collettivo attraverso protagonisti che rappresentano le diversi visioni del variegato fronte repubblicano. Coppie di personaggi che nel loro dialogo raccontano, come in un romanzo filosofico, le prospettive della guerra, del ruolo del partito comunista, delle aspirazioni anarchiche, della rivoluzione e del ruolo degli intellettuali.

Tra i molti personaggi del romanzo il ruolo di protagonista spetta a Manuel, tecnico del suono di Madrid che diventerà comandante comunista. E il suo doppio è rappresentato dal colonnello Ximénès della Guardia Civil, repubblicano convinto, ma cattolico, che lo istruisce all’arte del comando. Riflettendo in filigrana del ruolo e del significato della Chiesa Cattolica in contrapposizione (e analogia) con il Partito Comunista.

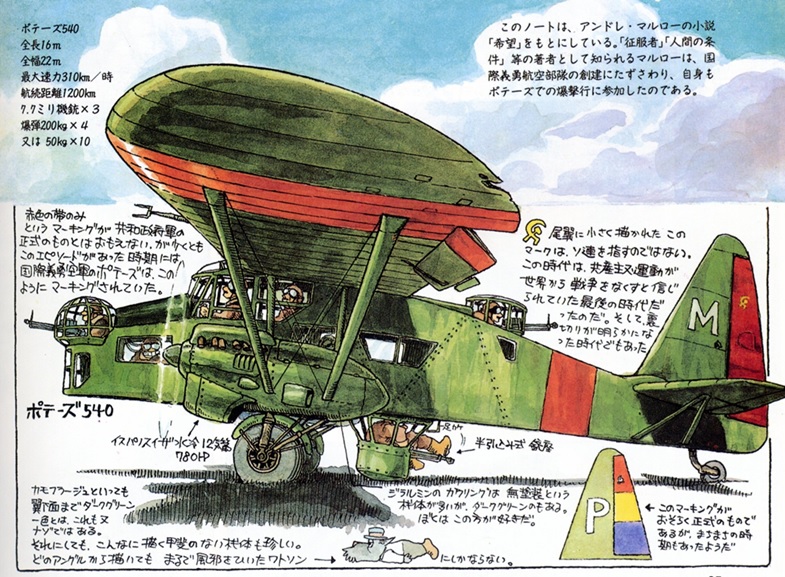

Altra coppia di personaggi fondamentali Garcia, l’etnologo spagnolo, e Scali, lo storico dell’arte italiano, le due chiavi di lettura del ruolo degli intellettuali nella guerra. Garcia che sfrutta le sue capacità come organizzatore, mentre Scali preferisce impegnarsi fisicamente, rinunciando alle sue prerogative da intellettuali, prestando servizio come semplice mitragliere a bordo dei Potez 540 della Escuadrilla España.

La Speranza, un ammiratore d’eccezione: Hayao Miyazaki

A differenza di Per chi suona la campana che è il classico romanzo che con pochi cambiamenti potrebbe raccontare una qualunque storia di rivoluzione e guerriglia del Novecento, La Speranza è un romanzo in cui ogni scelta narrativa parla della guerra civile spagnola.

Meno appassionante di Per chi suona la campana e meno immediato per la sua mole di personaggi, talvolta destinati alla morte dopo pochi capitoli, La Speranza è comunque un testo di grande valore letterario.

Dai fulminanti dialoghi (da cui nascono perfetti aforismi, Esistono guerre giuste, ma non esistono eserciti giusti, per dirne uno) alla costruzione di scene magistrali dimostra l’abilità di Malraux come un grande narratore.

Ammiratore d’eccezione de La Speranza e il regista e fumettista nipponico Hayao Miyazaki che cita una delle scene più celebri del romanzo in due distinte occasioni.

Il volo del contadino

Nel romanzo (e poi nel film Espoir – Sierra de Teruel) un contadino della zona sotto il controllo franchiste si accorge che le forze nazionaliste hanno realizzato un campo di volo, passa le linee nemiche e avverte le forze repubblicane della squadriglia Malraux dell’obiettivo. Ma il contadino non sa leggere le carte e indicare la posizione del campo di volo, chiede così di essere portato a bordo e che, una volta vista la strada per Teruel avrebbe saputo indicare l’aeroporto nemico.

In volo sopra Teruel il contadino però non riconosce la città dall’alto, è completamente spaesato. Il pilota del bombardiere realizza che da quel punto di vista il contadino non è in grado di riconoscere il paesaggio dove ha vissuto una vita intera, e che dovranno scendere a bassa quota. Solo sorvolando a pochi metri dal suolo la strada per Teruel il contadino avrebbe riconosciuto il paesaggio familiare.

Miyazaki: Malraux prima di Porco rosso

La scena è stata ispirazione per il cineasta nipponico Hayao Miyazaki in due occasioni. La prima in un articolo del 1980 per descrivere l’importanza di una prospettiva realistica nei film d’animazione1.

La seconda è uno dei fumetti che Miyazaki ha realizzato per la rivista di modellismo Model Graphix, la stessa dove saranno pubblicati nel 1986 Hikōtei jidai, L’era degli idrovolanti, che sarà la base per il successivo film Porco rosso del 1992 e nel 2009, Kaze tachinu, Si alza il vento, da cui l’omonimo film del 2013.

Miyazaki inizia a pubblicare questi minifumetti (sia d’invenzione che ispirati a vicende reali) a partire dal 1984 sulle pagine di Model Graphix. Il quarto della serie è Noufu no Me, Gli occhi del contadino, è proprio quello ispirato a Malraux. Il fumetto sarà poi pubblicato nella raccolta Miyazaki Hayao no Zassō Nōto del 1997.

Note

1 – From Idea to Film, Part II: 2, in Gekkan Animeshon (Animation Monthly), Luglio 1980 in Hayao Miyazaki, Starting Point, 1979-1996, VIZ Media, San Francisco, 2006, p. 42