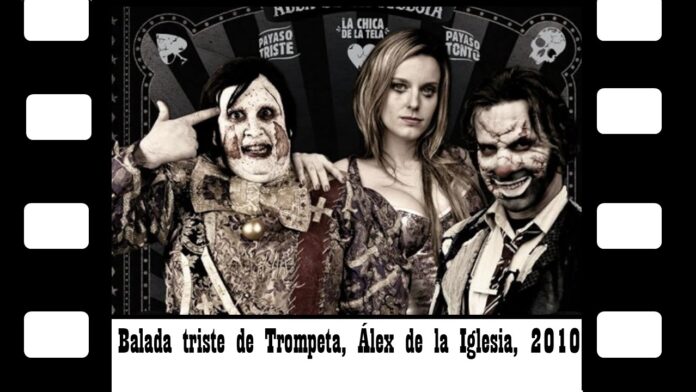

Álex de la Iglesia è regista ricordato per le opere folli e fuori dagli schemi come Azione mutante e Perdita Durango, ma se possibile Balada triste de trompeta, in italiano Ballata dell’odio e dell’amore, presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia è un’opera che travalica la follia e l’allegoria. Un’allegoria folle che tenta un racconto della Guerra civile spagnola, dei suoi simboli e della transizione.

Più che grottesco: Esperpento

La chiave di lettura più adatta è quella dell’Esperpento, quel particolare genere di grottesco spagnolo definito negli anni ’20 dallo scrittore e drammaturgo spagnolo Ramón María del Valle-Inclán y de la Peña. In cui c’è soltanto la lente deformante della realtà nel grottesco, presente anche in Fellini, ma si arriva alla degradazione e alla animalizzazione sono tutti elementi toccati dal protagonista il clown triste e dal suo rivale il clown tonto (allegro e violento) all’interno della Ballata dell’odio e dell’amore.

Commedia nerissima e ultraviolenta che a tratti scivola persino del body horror, ma nonostante sia un film del 2015 nella sua allegoria folle non propone una lettura unilaterale del fenomeno del franchismo. Ballata dell’odio e dell’amore precede la legge sulla memoria storica del 2017, ma che nel suo folle triangolo amoroso tra il clown triste (la spalla) e il clown tonto (che per far ridere esercita la violenza sul tonto) e la bella acrobata con l’inevitabile finale tragico, trasmette l’idea che anche se sia giusto parteggiare per il clown triste che sembra rifuggire la violenza ergendosi inizialmente come un paladino contro le sopraffazioni dei violenti (franchisti prima e clown violento poi), alla fine sarà proprio il clown triste a dare vita alla forma di violenza più indiscriminata e incontrollabile.

Mentre il clown tonto, il violento, si “limita” a indirizzarla verso l’acrobata. Acrobata che a sua volta ha instaurato un rapporto di sottomissione e di provocazione nei confronti del clown tonto.

Allegoria della Guerra civile

I due clown come le due fazioni della Spagna della guerra civile e della Spagna postbellica: gli eredi del franchismo e gli eredi degli sconfitti. La lettura canonica del film legge la violenza del clown triste come reazione scomposta all’essere cresciuto proprio tra le angherie del franchismo: come fa notare il padre al giovane protagonista lui non ha avuto un’infanzia.

Il parallelo tra i due clown e la storia spagnola è condiviso dalla critica, come fa ad esempio Rangoni Machiavelli su Gli Spietati «è evidente l’allegoria in cui la bella Natalia è la Spagna, Sergio la violenza del franchismo da cui Natalia, in un rapporto d’amore malato, è attratta-respinta, e Javier, più ambiguamente, rappresenta sia le istanze di libertà sia il prodotto degli orrori del regime».

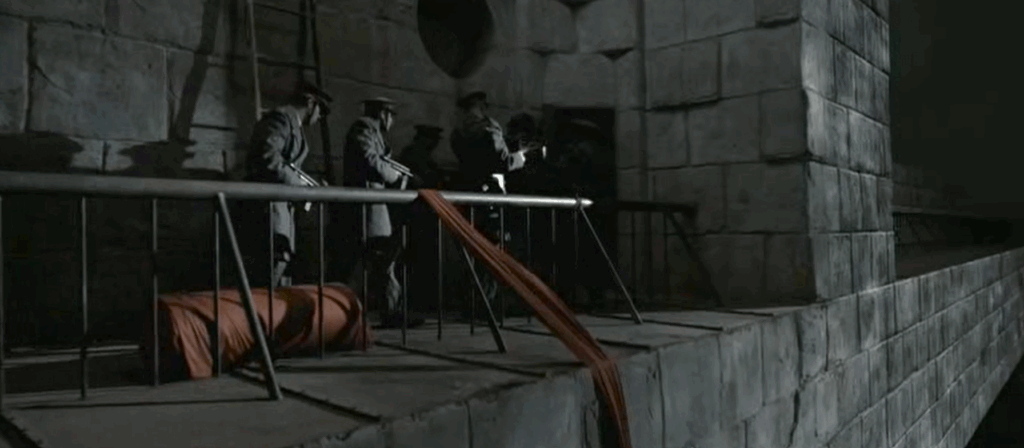

E confermato dalle continue allusioni alla storia della Spagna del Novecento, inclusi i titoli di testa dove fa capolina anche Cannibal Holocaust anche se sarebbe un’incongruenza storica. Si parte dalla conquista di Madrid da parte dei franchisti con i clown che vengono reclutati dai repubblicani sotto il comando di Lister.

Alla costruzione della Valle de los Caidos, alla comparsata di Francisco Franco, ormai un vecchietto quasi bonario che rimprovera il suo colonello per il sadismo nei confronti del clown triste costretto ad agire come un cane da riporto. All’Operazione Ogro, l’attentato a Carrero Blanco. E il sontuoso e folle finale ambientato propria sulla croce di Los Caidos ricostruita in digitale.

Dalla guerra civile agli ultimi anni di Franco

L’incipit è un circo sotto le bombe (scelta che si ritroverà anni dopo in Freaks Out di Mainetti, che però risolve scena e film in maniera completamente diversa). Qui recitano un clown tonto, il padre del clown triste futuro protagonista, e un clown triste vittima dei suoi scherzi. I due vengono reclutati da un comandante repubblicano che riferisce di servire sotto Lister. Il reclutamento è già un esercizio di violenza prevaricatrice ancorché venga dalla “parte giusta della Storia”, stupisce questa scelta in un film spagnolo post-transizione e cronologicamente vicino alla legge del 2017. Il rifiuto del clown triste ad arruolarsi con la violenza da parte del comandante repubblicano che minaccia di fucilarlo sul posto per il rifiuto.

Alla fine, si scoprirà che il comandante repubblicano scherza. Che nemmeno lui crede troppo alla violenza e che era solo un tentativo di imporre la disciplina nelle sue scalcagnate truppe. Pure la violenza esibita nella sequenza d’apertura da quel rosso mina l’idea che la violenza del clown triste sia solo figlia dell’essere cresciuti sotto il tallone del franchismo. Ma sembra suggerire che anche tra i rossi vi fosse il germe di una violenza, ancorché non sistematica come nei nazionalisti.

Il clown tonto, il padre del protagonista, finirà armato solo di machete riuscirà a far strage di franchisti. Catturato riesce a scampare alla fucilazione. Il ragazzino incontra il padre poco dopo la cattura e la scena cambia al dopoguerra e alla costruzione di Los Caidos.

“Alleviare il dolore con la Vendetta!”

In questo nuovo incontro, il padre di fronte alla richiesta del figlio di seguire le sue orme e quelle del nonno, per diventare un clown allegro gli spiega che lui potrà essere solo un clown triste, la spalla. Perché non ha mai avuto una vera infanzia, e gli suggerisce poi che potrebbe dedicarsi alla vendetta per trovare sollievo: «C’è un modo per essere felici: burlarsi del destino! Con la vendetta, allevia il tuo dolore con la vendetta!».

Vendetta che si risolve con il lancio di un candelotto di dinamite nella galleria di Los Caidos in costruzione, una scena quasi infernale. Attentato che ha come unico effetto la morte del padre calpestato dal cavallo del colonnello sorvegliate che finirà per perdere un occhio e meditare vendetta.

Altra scena che proprio in questa sua vendetta irrazionale rimanda alla scena d’apertura e al colonello dell’armata di Lister. La violenza del clown triste non è quindi solo reazione al franchismo, bensì una violenza caotica e irrazionale preesistente.

Dalla guerra civile alla guerra tra i due pagliacci

Dopo l’attentato il film si sposta nel 1973, quando il protagonista si propone come clown triste, la spalla, a uno scalcagnato circo la cui unica star è il clown tonto. Clown abilissimo e bravissimo con i bambini ma cinico, ubriacone e violento nei confronti della fidanzata, la bella acrobata.

Inizia così il triangolo che sarà un crescendo di humor nero. Il clown triste si propone come salvatore dell’acrobata, la quale a sua volta cerca di sedurlo quasi a voler giocare con il rischio della vendetta del clown violento. Un’escalation di violenza che porterà a un primo tentativo di omicidio del clown triste da parte dell’altro clown con un martello da Luna Park.

Poi il ricambiato tentativo di omicidio del clown triste sul clown violento. Il pagliaccio triste riduce in poltiglia la faccia del rivale, che finirà completamente sfigurato dopo essere stato ricucito da un veterinario.

L’esperpento e l’animalizzazione dei protagonisti

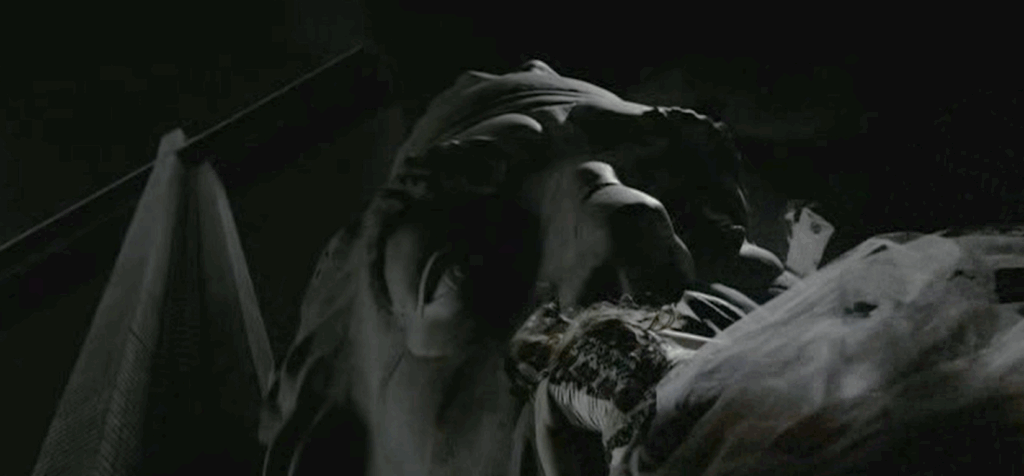

Esperpentismo e animalizzazione per il clown allegro che finisce sotto i ferri del veterinario e il cui volto perde ogni traccia di umanità. E animalizzazione anche per il clown triste si dà alla fuga finendo per vivere nudo e rinselvatichito in un bosco dove si nutre di animali selvatici che cadono in una buca. Stato selvaggio da cui verrà “salvato” dal colonello franchista che aveva menomato dell’occhio all’attentato a Los Caidos, che lo “addestra” come cane da riporta per una battuta di caccia a cui deve partecipare il vecchio Franco.

Francisco Franco che avrà un moto di pietà per il clown triste, accusando il colonello di inutile sadismo, ma finirà con la mano addentata dal clown triste e assai poco riconoscente. Qui il pagliaccio deciderà di trasformarsi in una folle macchina di vendetta e realizzando un trucco da clown triste permanente menomandosi con soda caustica e un ferro da stiro. A completare l’abbigliamento da clown dei parametri sacri.

La povera acrobata è in fuga da entrambe i clown. Nonostante avesse inizialmente tentato di ristabilire una normalità con il clown violento: pesantemente travestito e truccato diventare con lui animatori per feste per bambini borghesi. Ma nemmeno un travestimento da clown può nascondere l’orrore del nuovo volto del pagliaccio.

Operazione Ogro, l’attentato a Carrero Blanco

Mentre il clown violento sorveglia l’acrobata, il clown triste riesce a rapirla nel bel mezzo dell’operazione Ogro quando i terroristi baschi fanno saltare in aria Carrero Blanco il “delfino” di Franco. de la Iglesia ci regala una gag dove il clown triste chiede ai terroristi baschi in fuga a quale circo appartengano.

Il clown triste porterà la bella acrobata inseguiti dal clown violento a Los Caidos. Una ricostruzione in digitale fedele, con l’eccezione delle fantasiose gallerie sotterranee fatte di muragli di teschi e ossa. Il finale sarà proprio sulle braccia della croce, dopo un’arrampicata stile King Kong sulle teste degli evangelisti.

Un film folle, senza personaggi con cui empatizzare, in quanto fin da subito anche l’Acrobata che il Clown Triste appaiono da subito in uno spirito alla Freaks di Ted Browning che rende difficile appassionarsi alla vicenda. L’unico interesse per andare avanti con la Ballata dell’odio e dell’amore è la relativa validità sul piano tecnico e dell’aspettativa nei confronti delle trovate folli e nonsense del regista.

Resta il dubbio su quale interpretazione fornire al film, in quanto alla fine prevale il divertissment fine a sé stesso che travalica anche l’esperpento. Anche nei confronti di Los Caidos, l’operazione non sembra di pura e semplice decostruzione. Sì, ci sono l’elemento dissacrante e l’elemento decostruente con la stessa montagna su cui si erge la croce sia costruita su migliaia di cadaveri. E in cui la lotta tra i due clown si risolve con l’inevitabile morte della stessa acrobata.

Nel lungo periodo il film di de la Iglesia sembra più una folle allegoria super partes della guerra civile spagnola, in quando la violenza alla fine ingoia tutti, anche i portatori della ragione e della sensibilità.

Nel quadro dei film spagnoli sulla transizione in cui si esplicita sia la guerra civile che la figura di Francisco Franco Ballata dell’odio e dell’amore può essere messo in relazione con Madregilda con cui condivide l’elemento dell’esperpento (anche se in Madregilda è il grottesco è più morigerato di un Fellini) e quello metacinematografico.

Il titolo di Ballata dell’odio e dell’amore è da una canzone del cantante spagnolo Raphael, che compare anche in una celebre sequenza del film Sin un adiós. Nella scena Raphael è un clown triste che prima duetta con una tromba che suona da solo, e poi canta il celebre pezzo.

In Ballata dell’odio e dell’amore ad un certo punto il clown triste si trova in un cinema dove proiettano Sin un adiós e dialoga con Raphael, e il fantasma del padre. E la stessa proiezione sugli sceheletri del Los Caidos immaginario di De la Iglesia accompagna il prefinale con la bella acrobata che balla con il clown triste dopo essere stata rapita.

Elemento simile in Madregilda dove il bambino protagonista che si confronta con una Rita Hayworth in un Gilda fittizia.

Il film fu presentato alla 67ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica, la cui giuria era presieduta da Quentin Tarantino. I giurati: Guillermo Arriaga, Ingeborga Dapkūnaitė, Arnaud Desplechin, Danny Elfman, Luca Guadagnino e Gabriele Salvatores.

Mostra vinta dal Leone d’Oro a Somewhere di Sofia Coppola. Sicuramente il film dello spagnolo colpì Tarantino: a Balada triste de trompeta andarono il Leone d’argento per la miglior regia (L’altro Leone d’argento, il Gran premio della Giuria andò a Essential Killing di Jerzy Skolimowski) e il Premio Osella per la migliore sceneggiatura.

A posteriori, vedendo i film in concorso la scelta dei premi di quell’edizione resta discutibile in generale, e in particolare vedere a Ballata dell’odio e dell’amore andare sia la miglior regia che la miglior sceneggiatura.

Tra i film di quell’edizione l’unico realmente da ricordare è Black Swan di Darren Aronofsky. Ma c’era un discreto parterre di film validi, anche di genere. Vénus noire di Abdel Kechiche, Vénus noire di Takashi Miike, Potiche di François Ozon, Noi credevamo di Mario Martone, La solitudine dei numeri primi di Saverio Costanzo, Detective Dee e il mistero della fiamma fantasma di Tsui Hark e Barney’s Version di Richard J. Lewis.