Arte su pubblica piazza: nell’ultima settimana di giugno è impazzato il dibattito come non succedeva da qualche decennio. A dare il la alle polemiche una porchetta di travertino che aveva fatto la sua comparsa a Roma in una piazzetta di Trastevere nell’ambito di una mostra diffusa organizzata dal locale Municipio. A seguire Torino con tre torèt (i torelli delle fontanelle torinesi) realizzati in bronzo. Infine negli strascichi dialettici sono rimaste impigliate le divise dei custodi del Museo di Rivoli realizzate come parte della mostra dedicata ad Achille Bonito Oliva, il decano dei critici d’arte italiani.

Il dibatitto e gli immancabili meme sui social intorno alle installazioni in questione, aldilà delle questioni sulla bontà delle opere al centro delle polemiche, possono essere letti come un indicatore di come sia ancora vivo l’interesse per l’arte pubblica su pubblica piazza. Quell’Arte fruibile da chiunque, senza intermediazioni, e con la quale nel Bel Paese si convive da più di duemila anni. Per questa felice esposizione l’interesse per le bellezze artistiche dovrebbe ormai essere ben radicato nel DNA di ogni italiano (al netto delle valutazioni OCSE sulla scolarizzazione non sempre brillantissime).

Arte in piazza

La grande Arte nasce anche per la pubblica piazza. Si pensi al David di Michelangelo per quasi quattro secoli in Piazza della Signoria a Firenze. Un’opera la cui collocazione fu valutata da una commissione di esperti senza eguali. Era il gotha del Rinascimento italiano: Botticelli, Lippi, da Vinci, Perugino, di Credi, i da Sangallo, il Cronaca, Andrea della Robbia, Cosimo Rosselli, Ghirlandaio e Andrea Sansovino. Ma al di là del Comitato tecnio-artistico fiorentino la storia del David di Michelangelo, come di quelle di una moltitudine di altre opere d’arte italiane, è una storia che non sarebbe potuta iniziare senza i giusti committenti. Senza i consoli dell’Arte della Lana e l’Opera del Duomo di Firenze, i cui nomi sono ignoti ai più, che commissionarono l’opera a Michelangelo la Storia sarebbe andata diversamente.

Mecenati e committenti: la grandezza artistica dell’Italia si potrebbe semplicisticamente riassumere così, tralasciando per un momento il contributo degli esecutori materiali, gli artisti. Senza committenti e mecenati che per amore dell’Ideale, per il proprio prestigio personale, per la gloria della loro famiglia o dell’entità politico-civile-religiosa che essi rappresentavano non ci sarebbe stata la grandezza dell’arte italiana. Persino i re barbari nell’Alto Medio evo appena insediatisi nella penisola s’impegnarono a lasciare testimonianze della loro epoca, basti il caso di Teodorico a Ravenna.

Mecenati e committenti

E in un modo e nell’altro questo meccanismo virtuoso è arrivato sino ai giorni nostri. Un meccanismo ancora funzionante, ma i cui ingranaggi iniziano a cedere sotto il peso di duemila anni di storia e, sopratutto, di civiltà. Il reciproco volano tra l’arte e i mecenati-committenti si è molto allentato nella contemporaneità. Da un lato lo Stato ha via via abbandonato il suo ruolo da “committente” concentrandosi sull’ordinaria amministrazione del patrimonio artistico. Mentre oggi i privati sembrano più interessati ai meccanismi speculativi dell’arte contemporanea che alle meccaniche che la borghesia ereditò dalla vecchia nobiltà mantenendole per una buona metà del Novencento in cui il proprio successo era misurato in quadri, sculture, ville, palazzi e tombe e dagli artisti ingaggiati per realizzarli.

E così a fine giugno 2021, quando si è parlato di arte e commitenze su pubblica piazza si è finiti a parlare di maiali in porchetta in travertino, uniformi haute couture che sembrano uscite da un vecchio sanatorio infestato, e tori bronzei dall’estetica kawai.

«Come siamo giunti a questo?» per dirla come re Theoden…

Arte pubblica tra ‘800 e ‘900

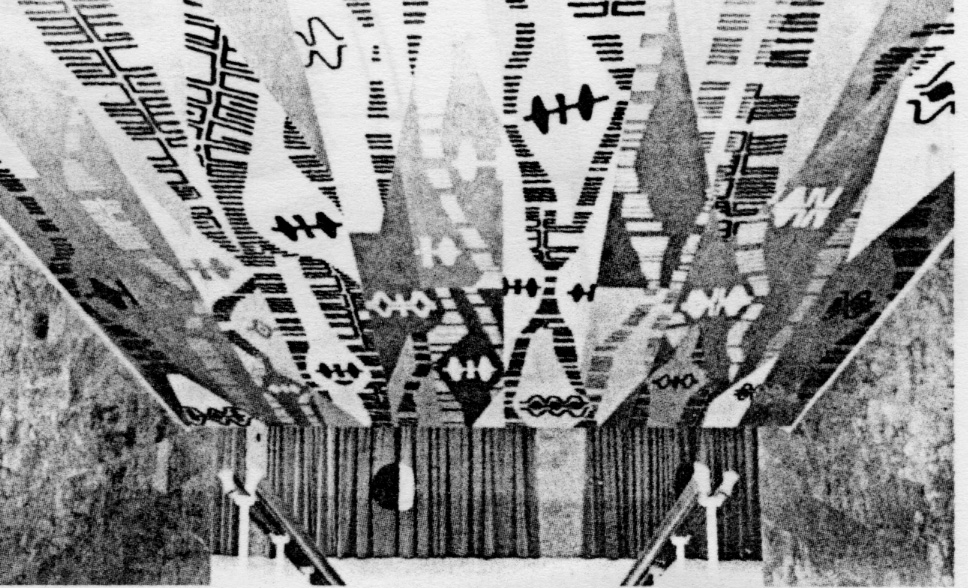

Una prima spiegazione è stata la necessaria cesura tra l’Italia repubblicana e il Ventennio. Un periodo in cui il fascismo aveva di fatto saturato il meccanismo dell’arte pubblica, delle committenze e del mecenatismo di Stato. Tra propaganda e ispirazione ideale a fasi storico-artistiche come quelle dell’Antica Roma o del Rinascimento il governo fascista a livello nazionale e locale era stato un volano per architetti, pittori scultori, eccettera che si riconoscessero nell’ideale fascista (o nelle sue ricche prebende). Un meccanismo che fece convivere un’ampia varietà di stili e linguaggi artistici, rendendo difficile l’attribuzione del termine “arte di regime” vista l’eterogeneità del tutto.

L’edificio pubblico diventa così occasione non solo architettonica. Il regime vuole ostentare la sua grandezza in ogni dettaglio: arredi, affreschi, mosaici, bassorilievi, vetrate. Prendere le distanze dal regime significa prendere le distanze anche da questa ossessione artistica. E così nel dopoguerra molti affreschi del Ventennio finiranno coperti. Non è solo una questione del cambiamento di stili e dei gusti nell’arte e nel suo pubblico. Diventa più una questione politica. Tant’è che l’idea di uno spazio pubblico affrescato talvolta si ripresenta ancora nel dopoguerra, come ad esempio le tempere di Giuseppe Capogrossi al cinema Airone progettato da Adalberto Libera.

Se pure il fascismo fu l’apice delle committenze per l’arte pubblica, anche per la perfetta integrazione nella macchina propagandistica, in realtà non aveva inventato nulla. Sia perché si era semplicemente appropriato delle meccaniche virtuose che nel Bel Paese sussistevano da oltre due millenni. Sia perché l'”Italietta umbertina” (in senso lato includendo anche la prima fase di regno di Vittorio Emanuele III) nel suo piccolo si era già distinta per continuare quella tradizione millenaria. Sia a livello locale che nazionale. Spesso di quella fase si ricordano solo le iniziativi “locali”, come statue (si pensi alle opere di Ximenes a Parma o Peveragno Rodio), o a livello nazionale il Vittoriano a Roma. Dimenticando altre operazioni di assoluto rilievo, come committenza a Giulio Aristide Sartorio per il fregio della Camera dei Deputati tra il 1908 e il 1912. Opera che il grande artista commentò così: «la visione epica della storia d’Italia, il contenuto lirico della sua civiltà secolare, la Giovane Italia serena sulla quadriga trionfale, allo spettacolo denso della sua storia»

Ma in realtà l’azione pubblica fu ben più pervasiva. Basta riprendere un giornale di “appena” centorent’anni orsono per scoprire come l’allora Ministero della Pubblica Istruzione di quella “Italietta umbertina” fosse in prima fila ad acquistare opere di grido alle esposizioni dell’epoca, come il capolavoro di Vittorio Corcos Sogni, esposto alla Festa dell’arte e dei fiori di Firenze nel 1896. Quadro che diede moderato scandalo in quell’esposizione e che qualche oscuro ma lungimirante funzionario si assicurò per poi donarlo a una delle gallerie del Regno. Finì alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma dove è tra le opere simbolo della collezione.

Complicare tutto, brutalismo e arte informale

La committenza di stato non è quindi invenzione fascista. Ma al di là delle considerazioni politiche postbelliche a complicare lo scenario ci sono anche i cambiamenti che scuotono nel dopoguerra arte e architettura. Nascono correnti come l’arte informale dove la fruizione dell’opera d’arte deve necessariamente discendere dalla comprensione del contesto dell’opera e del profilo dell’artista. Certo una fruizione pubblica è ancora possibile (il già citato affresco di Capogrossi al cinema Airone) ma sicuramente si complica la comunicazione con il destinatario finale che è la platea del grande pubblico.

E le cose si complicano anche sul piano dell’architettura. E così nell’edilizia popolare si passa dai complessi di case popolari d’inizio secolo, oggi considerati modello, ai quartieri brutalisti del dopoguerra.

Su cui vige la costante e perenne giustificazione dell’accademia per cui: “se non sono del tutto riusciti è perché in qualcosa sono rimasti incompleti”. O per dirla come fece l’architetto Vittorio Gregotti, tra i progettisti dello ZEN di Palermo, a Enrico Lucci de Le Iene che lo incalzava: “Per me lo lo ZEN è bellissimo. Ma io non ci vivrei mai. Non faccio il proletario“.

Se anche la Chiesa ci mette del suo

Simili considerazioni si possono fare per l’altro grande volano delle committenze artistiche nella storia d’Italia. Ovvero la Chiesa cattolica in la cui realizzazione di nuove chiese, al di là delle considerazioni sull’archiettura sacra contemporanea, si è limitata il più delle volte alla “archistar” di turno. Chiese non più come scrigni d’opere d’arte, ma interventi non diversi da quelli di un nuovo museo o un nuovo polo pubblico. Basta il nome dell’architetto di fama internazionale che realizza il contenitore e il resto dell’arte passa in secondo piano. Si pensi a casi come la chiesa di Meyer per il Giubileo del 2000 a Roma, o la chiesa di San Pio a Pietralcina realizzata da Renzo Piano. O la chiesa San Paolo Apostolo di Foligno post sisma del 1997 su progetto di Massimiliano Fuksas. Al di là di eventuali considerazioni sull’esterno, quello che manca è chiaramente la funzione di scrigno artistico. Al massimo all’interno qualche crocifisso più o meno moderno. Dov’è finita la funzione catechetica dell’arte? (E qui nemmeno Re Theoden saprebbe rispondere…)

Arte contemporanea e gallerie

La grande borghesia a cavallo tra ‘800 e ‘900 faceva a gara per farsi ritrarre dai più grandi artisti su piazza come Giovanni Boldini e Vittorio Corcos. Chiamava architetti per le proprie ville e palazzi, e anche per le proprie tombe. Tombe su cui venivano chiamati a dedicare opere i grandi scultori, come Giulio Monteverde o Adolfo Wildt. Nuovamente un meccanismo virtuoso dove la grandezza di un industriale o di un politico doveva essere dimostrata dall’opera d’arte. Un passato non così remoto. Si pensi alla Tombra Brion commissionata all’architetto Carlo Scarpa nel 1969 dalla famiglia Brion, quelli della Brionvega. Complesso completato tra il 1970 e il 1978, poco più di quarant’anni fa.

Plastica dimostrazione di come anche con il brutalismo e la contemporaneità fosse possibile fare grandi committenze. Ma oggi al mecenatismo sembrano essersi sostituiti per l’arte contemporanea meccaniche analoghe a quelle della finanza speculativa. Lo ricorda il comico statunitense Adam Conover nel suo programma Adam Ruins Everything, episodio How the Fine Art Market is a Scam.

L’arte contemporanea (tranne felici eccezioni) non realizza più opere comprensibili a tutti attraverso i filtri delle mode e dello spirito del tempo. Ma il più delle volte si limita ad autopropagarsi in un mondo di iniziati.

Bagliori di speranza

Pure, nonostante tutto quel meccanismo virtuoso non si è ancora del tutto fermato. Il volano tra mecenatismo, commissioni e artisti continua a girare anche se l’energia cinetica immagazzinata sta per esaurirsi. Si pensi alle opere di Arnaldo Pomodoro su pubblica piazza in tutta italia.

Le opere di Mitoraj a Roma e Argigento. O la mano di Cattelan di fronte al Novecentesco palazzo della Borsa di Milano. Opera d’impatto che gioca su più livelli del saluto/gestaccio di fronte al simbolo economico, architettonico e al retaggio del Ventennio dell’opera. Un’opera più riuscita di altre istallazioni estemporanee e francamente discutibili come i manichini di bambini impiccati. Oppure l’operazione di Gibellina Nuova e del Cretto di Burri dopo il terremoto del Belìce del 1968. Indicazioni che tutto sommato quel meccanismo virtuoso non si è ancora fermato del tutto. E indicazioni che quel meccanismo non si è ancora rotto del tutto arrivano anche dalle opere “meno riuscite”.

Al di là di considerazioni e gusti personali (nulla di più diverso tra Cattelan, Pomodoro e Mitoraj) il successo di queste operazioni dimostrano come ci sia fame e spazio per operazioni di questo tipo. Ulteriore dimostrazione della fame che hanno le amministrazioni locali di arte pubblica è l’inventiva che “ruota” intorno al mondo delle rotatorie. La viabilità locale, evidentemente, è l’unico spazio (finanziario e pubblico) in cui le piccole amministrazioni possono sfogare creatività e desiderio di passare alla storia nella cosiddetta arte da rotatoria.

Allo stesso modo è evidente come questo meccanismo virtuoso della committenza per l’arte pubblica, ai di là delle buone intenzioni (di cui è lastricata la strada per l’inferno), si stia ormai sfilacciando. Come dimostrano alcune iniziative passate direttamente al meme e alla polemica spicciola online.

Lo Stato dell’Arte in Italia e di come il meccanismo di mecenatismo e committenze stia iniziando a grippare lo dimostrano i casi della famigerata porchetta di Roma e delle divise del museo di Rivoli per la mostra dedicata ad Achille Bonito Oliva.

Della porchetta in travertino…

Su Art Tribune Massimiliano Tonelli non la manda a dire e definisce fin dal titolo l’operazione agghiacciante e all’interno dell’articolo usa ben due volte la locuzione “gridare vendetta”. Con quella porchetta di travertino che non solo mandia in bestia gli animalisti, ma trova altrettante perplessità da chi la porchetta la mangia. Ecco, probabilmente non farà diventare vegano chi apprezza la porchetta, ma allo stesso modo non mette certo appettito. Mentre su Finestre sull’Arte Federico Giannini parla di estetica goffa, ricollengandosi anche a due altre opere da poco messe su pubblica piazza, il già citato toro bronzeo Toh a Torino e la marmorea Vanità a Massa.

La prima è una rilettura della testa di toro delle torèt, le fontanelle torinesi. Rilettura in cui il toro a figura intera, con ancora intorno al capo un pezzo della cornice della fontana. Toro panciuto che più che all’estetica di Botero sembra rifarsi all’estetica kawaii nipponica, quella di Hello Kitty per intendersi fatta di occhioni, forme tonde, aria buffa. Reminescenze boteriane anche la Vanità collocata a Massa a fine giugno. Scultua che il giornale locale La Nazione qualche mese prima chiamava esplicitamente “la cicciona di marmo“. Non va meglio per il toro kawaii torinese che per Finestre sull’Arte diventa “l’ennesima opera di arte pubblica non necessaria in Italia” parlando apertamente di “estetica imbarazzante”.

Ma più che le due statue di Torino e Carrara ad aver avuto maggior risonanza a livello nazionale è stata la mostra dedicata ad Achille Bonito Oliva al Castello di Rivoli di Torino. Mostra dove il main sponsor, la casa di moda Gucci realizza delle divise ad hoc per il personale. Come si legge sul sito della mostra: “Qui il main sponsor collabora alla scena della mostra, valorizzando i lavoratori essenziali, ma spesso invisibili, del mondo dell’arte. Il progetto prende spunto dalla sfilata di febbraio 2020 quando Alessandro Michele, direttore creativo di GUCCI, e il suo team, indossavano uniformi mostrando al pubblico il lavoro di backstage del défilé in occasione della presentazione della collezione “The Ritual”.”

La scelta cromatica e il taglio delle stesse hanno fatto sì che nel volgere di poche ore le divise in questione diventassero oggetto di ironia sui social. Finestre sul’arte in un redazionale titola “Sembra un manicomio!” Contestate le divise Gucci per i lavoratori del Castello di Rivoli. Citando chi su internet le ha paragonate a un manicomio degno di una stagione di American Horror Story. Certo Gucci nell’attuale direzione creativa aveva puntato molto sull’ironia anche con sfumature macabre (Vedi la sfilata Autunno/Inverno 2018/2019 del febbraio 2018 con alcuni dei modelli che tenevano in braccio realistici simulacri della “propria testa mozzata“). E certamente a livello di comunicazione l’operazione è riuscita. Si parla molto più della mostra di Rivoli grazie all’effetto mediatico suscitato dalle divise, piuttosto che in analoghe operazioni sicuramente più riuscite. Come le divise della britannica Vivienne Westwood per il Museo Leonardo da Vinci di Milano. O delle divise del personale della complesso museale che è la Fondazione Prada a Milano, ovviamente firmate Prada. E su cui nessuno ha mai trovato da ironizzare.

Ma al di là della considerazione promozionale e di eventuali valutazioni sui limiti normativi (si tratta pur sempre di divise che devono rispettare i vincoli di legge come fa notare Art Tribune) la notizia di Rivoli è arrivata in un mondo dell’arte italiano in cui la porchetta trasteverina di travertino aveva già fatto scatenare la fantasia dei meme. Ma a differenza del toro Toh non ha suscitato tutto questo interesse negli addetti ai lavori. Anche perché se il risultato estetico delle divise in questione rimane discutibile, il livello della mostra dedicata ad Achille Bonito Oliva (e degli sponsor) è tale che non si può certo tirare in ballo le approssimazioni, la goffagine, o l’improvvisazione.

Molto interessante l’articolo di Finestre sull’Arte firmato da Federico Giannini che propone interessanti parallelismi tra volgarità, trivialità ed estetica del brutto nell’arte. Ma il parallelo gioca a vincere facilmente con la già citata L.O.V.E. di Cattelan, la mano in piazza della Borsa. Non ci si confronta certo su opere recenti in cui il tema volgarità o estetica del brutto pure era stata tirata in ballo come la fontana realizzata da Luigi Ontani a Vergato.

Opera strenuamente difesa dalle stesse Finestre sull’Arte e Art Tribune quando venne vandalizzata dagli oscurantisti per il membro bene in vista e per l'”aria demoniaca” che alcuni estremisti cattolici vi trovavano (Tra questi l’ex vaticanista de La Stampa Tosatti). Oppure (ma lì siamo oltralpe) la famigerata fontana di Nantes antisessista con la “vulva senza testa che fa la pipì in piedi“.

E sempre nello stesso articolo si cita come esempio di arte “goffa” anche il D’Annunzio di Trieste, non amato dalla stessa testata che già l’anno scorso lo aveva inserito nella top 3 delle 20 statue più brutte d’Italia. Nonostante sia un’opera armonica nelle proporzioni (a parte lo “zerbino di pietra”), armonicità che manca a a molte delle opere elencate in quell’articolo. E nonostante quella di Trieste sia anche solo la terza incarnazione di un’opera, Il Solitario Studioso, già presente a Gardone e al Vittoriale. L’articolo non chiarisce come mai solo la terza sia nella top 3… E le prime due del Vittoriale e di Gardone?

A differenza del dibattito sui social, in cui la fa da protagonista il gusto del popolino, ovvero il semplice buon senso, nella stampa specializzata si opta per la via dell’oggettività. Un’oggettività che però non è quella dell’arte classica, fatta di rapporti di forma, proporzioni, armonia. Ma quella del dibattito dell’arte contemporanea che fa discendere l’essenza dell’opera d’arte interamente al contesto dell’autore e al contesto dell’opera. Quasi che l’arte sia una questione di copywriter adatti a scriverne il significato e galleristi che si muovono come broker, ma lì torneremmo al divertente siparietto del comico Adam che rovina tutto.

Ma è evidente che intorno a porchette di travertino, tori super deformed, divise verdi, vanità ciccione e D’Annunzi pensionati ai giardinetti, e al corteo di opere più o meno riuscite che si può ricavare dalla cronaca degli ultimi anni (la statua dedicata a Manuela Arcuri o il famigerato Giovanni Paolo II della stazione Termini modificato a furor di popolo) è evidente come le amministrazioni locali stiano tentando di riappropriarsi dell’arte su pubblica piazza. E di come lo stesso pubblico delle città sia ben disposto di fronte a opere su pubblica piazza quando queste siano ben riuscite. E non diventino costosi oggetti da manutenere o interventi ideali che finiscono talvolta per generare nuovo degrado. Come alcune di quelli del programma Centopiazze di Roma ai tempi di Rutelli.

Perché questa aspirazione dell’arte pubblica fa fatica a calarsi nel contesto attuale. Non sono certo le polemiche. L’arte è sempre stata foriera di polemiche e dibatitti. A ricordarcelo un’opera apparentemente innocua come il già citato Sogni. All’epoca fu giudicata troppo ardita la gamba accavallata? O lo sguardo della sua protagonista tesa a demolire la quarta parete già nel 1896?

Il problema, detto in maniera semplice e rozza, l’arte il più delle volte non è più chiamata ad abbellire il mondo, far vanto di se stessa e magari istruire il popolo (come certa arte sacra di una volta). Ma vive di limiti fatti da stanziamenti, e soprattutto di quell’autoreferenzialità che ne impedisce la fruizione su pubblica piazza.

Un’opera che ha bisogno di un libretto di istruzioni per essere compresa, magari scaricabile con un comodo QR code non potrà mai aver successo su pubblica piazza. Per aver successo, deve far mostra di se e dialogare, anche con severa dialettica, col tessuto circostante. Fintanto che non si riparte da questo, il meccanismo virtuoso che ha generato nei Duemila anni di Storia, Duemila anni di grande Arte è destinato ad allentarsi per, infine, rompersi del tutto.