No, non c’è nessun errore nel titolo: tutto porta davvero a concludere che il più famoso canto partigiano non fu mai cantato dai partigiani. Le sue prime tracce risalgono addirittura a otto anni dopo la fine della guerra civile ma la vera consacrazione arrivò solo nel 1964, al Festival di Spoleto. Insomma, in montagna tra il ’43 e il ’45 si cantò di tutto ma non «Bella Ciao». Anche se la cosa a qualcuno sembra dare molto fastidio ancora oggi…

di Luigi Morrone da Storia in Rete n. 185

Il dato di fatto è che a tutt’oggi manca la prova di un’origine di «Bella Ciao» negli anni della guerra civile. Ha osservato Giorgio Bocca, giornalista ed ex partigiano: «Nei venti mesi della guerra partigiana non ho mai sentito cantare “Bella Ciao”, è stata un’invenzione del Festival di Spoleto». E di rincalzo Giampaolo Pansa: « “Bella Ciao” è una canzone che non è mai stata dei partigiani, come molti credono, però molto popolare». Giorgio Bocca e Giampaolo Pansa, la voce «ufficiale» e quella «revisionista» della storiografia divulgativa sulla Resistenza, si trovano concordi nel riconoscere che «Bella Ciao» non fu mai cantata dai partigiani.

Un lungo lavoro di ricerche ha permesso a chi scrive di verificare l’effettiva assenza di fonti documentali anteriori al 1953 sulla canzone. Se, davvero, la canzone è stata cantata durante la Resistenza, è del tutto inspiegabile che sia sfuggita alle numerose ricerche condotte da specialisti sui canti partigiani: ad esempio la raccolta «Canta Partigiano» della Panfilo Editore del 1945; i due numeri della rivista «Folklore» del 1946; le svariate edizioni del «Canzoniere Italiano di Pasolini»; la raccolta di canti popolari italiani curata da Lamberto Mercuri e Carlo Tuzzi ed edita da Editori Riuniti nel 1962 (contenente ben 62 canti partigiani). Altrettanto inspiegabile era l’assenza di cenni a questo canto nelle numerose opere sulla Resistenza scritte da ex partigiani, a partire dalla monumentale opera di Roberto Battaglia del 1953 – «Storia della Resistenza italiana» (Einaudi) -, contenente una sezione dedicata alla «letteratura della Resistenza» con numerosi canti partigiani (sezione implementata nell’edizione del 1964). Non vi è cenno di «Bella Ciao» neanche nel diario di guerra del comandante partigiano Guerrino Franzini, «Storia della Resistenza reggiana», pubblicato nel 1982 a cura dell’ANPI di Reggio Emilia, con una sezione specifica dedicata ai canti intonati dai «partigiani reggiani». Assente «Bella Ciao» neidue diari di guerra sulla Brigata Maiella: quello di Nicola Troilo (figlio del fondatore) e quello di Stefano Ricchiuti, eppure entrambi parlano delle canzoni intonate dai componenti dei reparti partigiani.

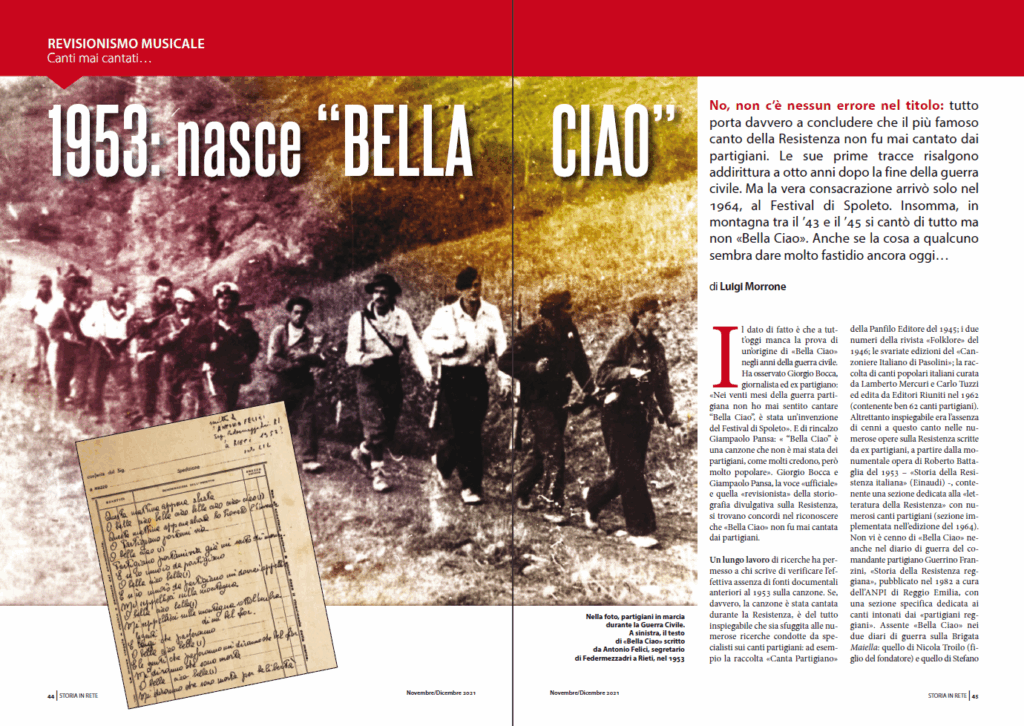

La situazione è più o meno simile se si vanno a leggere le varie ricostruzioni della storia di quello che viene presentato come l’«inno dei partigiani». Un’occhiuta ricerca in biblioteche, archivi ed emeroteche ha permesso di rintracciare un articolo su «L’Unità» del 29 aprile 1953, in cui è menzionata «Bella Ciao» quale canzone «partigiana» conosciuta anche in Cina. È questa la prima traccia documentale dell’esistenza del canto. Sempre del 1953 è la prima pubblicazione del testo, sul numero di settembre del mensile di storia e letteratura popolare «La Lapa», diretto dall’antropologo Alberto Mario Cirese. Quest’ultimo si duole del fatto che ai ricercatori fino ad allora fosse sfuggita questa canzone «partigiana», ma nella rivista pubblica il suo appunto con il testo della canzone, che dice di aver «raccolto» nel 1953 da Antonio Felici, segretario della Federmezzadri di Rieti, e così presenta il canto: «…su un motivo melodico nuovo, e profondamente malinconico, riadatta la vecchia e mesta canzone epico-lirica che il Nigra intitolò “Fior di Tomba”». Sta di fatto che:

- pur affermando nell’articolo che si tratta di un canto partigiano, Cirese nell’appunto originale contenente il testo del canto annota: «Scritta da Antonio Felici, Segr. Federmezzadri RI 1953?». Scritta, non raccolta;

- Il motivetto con il quale è conosciuta l’attuale versione di «Bella Ciao» non è affatto «malinconico», né richiama la versione più conosciuta di «Fior di Tomba». Da qui il sospetto che quella canzone fosse intonata su una base musicale diversa da quella che diventerà poi famosa.

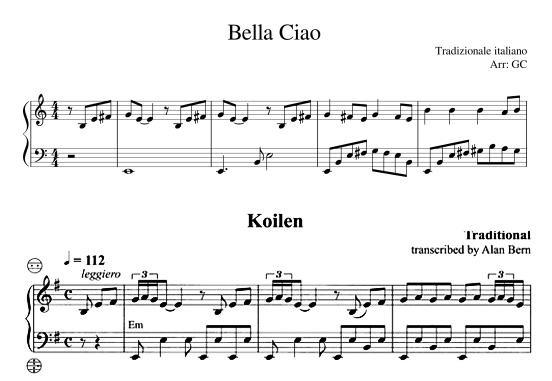

Quello che è certo è che la versione oggi conosciuta di «Bella Ciao» ha una base musicale identica a quella di «Koilen»dal 78 giri del fisarmonicista tzigano Mishka Ziganoff, intitolato «Klezmer-Yiddish swing music» (1919). Il klezmer è il genere musicale yiddish, ossia degli ebrei dell’Europa centro-orientale, in cui confluiscono vari elementi tra cui la musica popolare slava, perciò l’ipotesi più probabile sull’origine della melodia è proprio quella che rimanda alla canzone popolare dalmata. Cesare Bermani, in «Bella ciao – storia e fortuna di una canzone: dalla resistenza italiana all’universalità delle resistenze» (Interlinea ed. 2020, p. 76), un libro su cui torneremo, sostiene: «L’ipotesi di una discendenza del canto partigiano italiano dalla canzone klezmer sembra a me destituita di qualunque fondamento, non fosse altro che per il fatto che le canzoni sono composte da parole e musica e le loro ascendenze debbono essere studiate tenendo conto di entrambe». Tesi davvero incredibile: l’uso di parole per «vestire» melodie, anche cambiando le parole di canzoni già scritte, è antico. Paradossalmente, equivarrebbe a dire che «A wither shade of pale», il grande successo del 1967 del gruppo inglese dei Procol Harum, non «discende» dall’Aria sulla IV corda perché Bach non ha scritto le parole …

Nello stesso libro, Bermani (che accusa chi scrive di accreditare una «bufala»), sostiene che la canzone fu «a lungo trascurata», vantando di avere acquisito una nuova metodologia che gli ha permesso di trovare ciò che i ricercatori, per anni, avevano «trascurato». A dire il vero, in un precedente saggio del 2003, Bermani aveva sostenuto una diversa tesi: «Bella Ciao» non sarebbe emersa nelle ricerche precedenti perché «poco diffusa», per poi contraddirsi avallando «testimonianze» che vedevano la diffusione del canto praticamente in tutti i teatri della guerra civile. Il problema è che Bermani, vantandosi di essere depositario di una sorta di bacchetta da rabdomante per la ricerca della canzone popolare e di una metodologia prima sconosciuta, non spiega quali sarebbero le novità da lui introdotte: dal libro si evince che egli si è limitato a raccogliere «tradizioni orali», non meno di quanto la letteratura occidentale abbia sempre fatto dai tempi di Omero. Il problema è che le testimonianze raccolte da Bermani sono tutte successive al 1964. Si tratta di un dato importante perché la canzone, dopo la sua apparizione nel 1953, quando fu presentata anche a Bucarest nell’edizione di quell’anno del Festival mondiale della gioventù e degli studenti (lo si apprendie dall’«Avanti!» del 9 agosto 1953) ebbe una diffusione relativa, fu cantata anche da Yves Montand, fu poi ricompresa nel 1955 nella raccolta «Canzoni partigiane e democratiche», a cura della commissione giovanile del PSI, e quindi inserita dall’«Unità» il 25 aprile 1957 in una breve raccolta di canti partigiani e infine ripresa lo stesso anno da «Canti della Libertà», supplemento al volumetto «Patria Indifferente», distribuito ai partecipanti al primo raduno nazionale dei partigiani a Roma. Successivamente, «Bella Ciao»è stata anche inserita nella antologia di canti partigiani pubblicata nel 1960 dalla «Collana del Gallo Grande» delle edizioni dell’Avanti, ma – come abbiamo visto – né gli Editori Riuniti, né Pasolini, nel parlano nelle loro raccolte di canzoni partigiane, e Virgilio Savona e Michele Straniero, nel loro «Canti della resistenza italiana» (1985), inseriscono «Bella Ciao», avvertendo però che «presumibilmente Bella Ciao non fu mai cantata durante la guerra partigiana, ma nacque nell’immediato dopoguerra».

Come ha scritto Giorgio Bocca, è forse stato proprio il Festival di Spoleto a consacrare «Bella Ciao». Infatti, nel 1964 il Nuovo Canzoniere Italiano la presenta al Festival dei Due Mondi come canto partigiano all’interno dello spettacolo omonimo e presenta Giovanna Daffini, una musicista ex mondina, che canta una versione di «Bella Ciao» in cui si descrive una giornata di lavoro delle mondine, sostenendo che è quella la versione «originale» del canto, cui durante la Resistenza sarebbero state cambiate le parole adattandole alla lotta partigiana. Le due versioni del canto aprono e chiudono lo spettacolo. La Daffini aveva presentato la versione «mondina» di «Bella Ciao» nel 1962 a Gianni Bosio e Roberto Leydi, dichiarando di averla sentita dalle mondine emiliane che andavano a lavorare nel vercellese. Il Nuovo Canzoniere Italiano aveva dato credito a questa versione dei fatti. Sennonché, nel maggio 1965, un tale Vasco Scansani scrive una lettera all’«Unità»in cui rivendica la paternità delle parole cantate dalla Daffini, sostenendo di avere scritto lui la versione «mondina» del canto e di averlo consegnato alla Daffini (sua concittadina di Gualtieri) nel 1951. L’«Unità», pressata da Gianni Bosio, non pubblica quella lettera, ma si hanno notizie di un «confronto» tra la Daffini e Scansani in cui la ex mondina avrebbe ammesso di aver ricevuto i versi dal concittadino.

Da questo intreccio, parrebbe quindi che la versione «partigiana» avrebbe preceduto quella «mondina». Bermani sostiene di aver affinato la sua capacità di ricerca rispetto ad allora, quando cadde nella trappola della Daffini, accreditandole la fandonia, ma – ripetiamo – non introduce alcuna novità metodologica, tanto da avallare le «numerose testimonianze» che parlerebbero della presentazione della canzone alle varie edizioni della rassegna «Canzoni Mondiali per la Gioventù e per la Pace», a partire da quella di Praga del 1947, quando non vi è riscontro di tale dato nei giornali dell’epoca (l’«Unità»dedicò l’apertura del 26 luglio 1947 alla prima edizione del festival, svoltasi a Praga). In realtà, le «testimonianze» raccolte da Bermani non sono per nulla attendibili, sia per la loro contraddittorietà, sia per il fatto che siano state raccolte dopo il Festival di Spoleto, il cui spettacolo fu oggetto di un diffuso battage propagandistico, con articoli dell’«Unità»ad ogni edizione e propaganda nelle sezioni e sulle piazze. Secondo la tesi di Bermani, chi ha scritto i diari di guerra prima del Festival di Spoleto del 1964 era sordo o smemorato; chi ha raccolto i canti partigiani prima degli anni Sessanta era un ignorante che non sapeva fare ricerca, mentre dopo Spoleto tutti sono stati colti da soprassalti di memoria, ricordando luoghi e occasione in cui hanno sentito «Bella Ciao» durante la guerra. Basti sottolineare la tesi secondo cui la canzone «è stata cantata durante i ventitré giorni di liberazione da parte dei partigiani di Alba». Secondo Bermani, Bocca era sordo o distratto, perché nella «repubblica partigiana» di Alba, Bocca c’era.

Il problema di fondo è, però, l’inattendibilità di qualunque testimonianza raccolta dopo il Festival di Spoleto. Perché, come ammonisce Husserl: «…qualsiasi immagine di fantasia che si presentasse caratterizzata da una credenza certa sarebbe vissuta dalla coscienza come una rimemorazione…». Come afferma Elisabeth Loftus: «La mia ricerca ha contribuito a creare un nuovo paradigma della memoria, a passare dal modello del magnetoscopio, dove i ricordi sono interpretati come delle informazioni fedeli e rigide, al modello detto “ricostruzioni sta”, nel quale i ricordi sono compresi come una ricostruzione permanente, un mélange creativo di fatti e finzione» (E. Loftus, K. Ketcham, «The Myth of Repressed Memory», St. Martin’s Griffin, New York, 1994). La forte impressione determinata, da un lato dalla presentazione di «Bella Ciao» quale inequivocabile canzone partigiana e – dall’altra – dal grande successo a Spoleto, ha innescato una sicura catena di suggestioni, che rende indistinguibili i ricordi genuini dalle distorsioni generate dallo stesso meccanismo di suggestione. Dunque, siamo di fronte alla invenzione di una tradizione, ma non nell’ipotesi «minimalista» di Bermani nel saggio del 2003. Anzi, al contrario, è «inventata» l’origine del brano in tempo di guerra.

Ma il mito di «Bella Ciao» come «canto partigiano» è così radicato, da far accompagnare il funerale di Giorgio Bocca proprio con quel canto che egli stesso diceva di non aver mai cantato né sentito cantare durante la lotta partigiana… È così radicato da far usare a chi è convinto della sua origine ben prima del 1953 terminologie da trivio in saggi che si pretendono scientifici. Eppure l’ipotesi più probabile sull’origine del più «celebre canto partigiano» è che i «ricordi», influenzati dal successo di Spoleto del 1964, abbiano confuso le varie versioni di «Fior di Tomba» con la «Bella Ciao» presentata in quella occasione. E quella versione è un adattamento del testo scoperto da Cirese nel reatino, «vestita» con la accattivante marcetta klezmer, e l’aggiunta del coinvolgente battere delle mani: il mélange che porta alla semplice constatazione che il successo di «Bella Ciao» è dovuto alla sua immediata fruibilità.