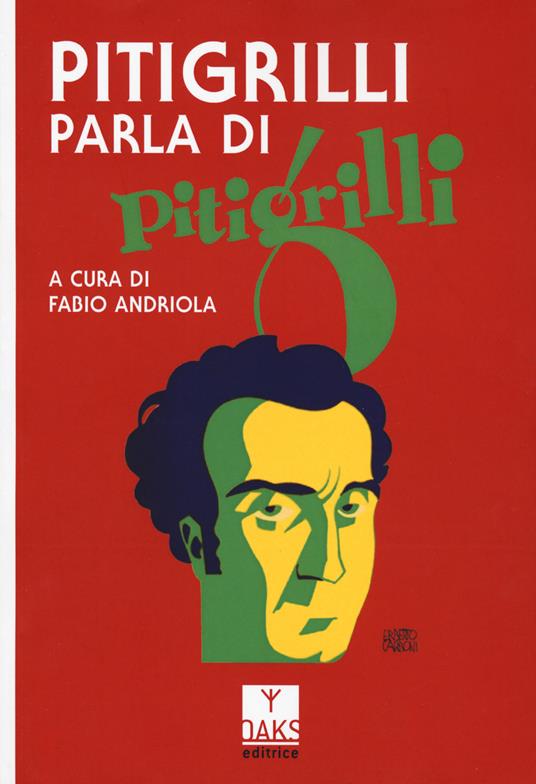

In occasione del cinquantenario della morte di Pitigrilli (Torino, 8 maggio 1975) ripubblichiamo un ritratto di uno dei più importanti e dimenticati scrittori italiani della prima metà del Novecento. La sua è stata una delle avventure intellettuali, umane e politiche più interessanti della letteratura italiana del XX secolo: Dino Segre, in arte Pitigrilli, fu per molti anni lo scrittore italiano più letto in patria e tradotto all’estero. Inseguito dall’accusa di aver collaborato con l’Ovra fascista – lui, con Moravia e Guido Da Verona, uno dei pochi scrittori ebrei che fecero davvero le spese delle leggi razziali del 1938 – e ridotto al cliché di “scrittore pornografo”, Pitigrilli è l’esempio migliore di come la vulgata da una parte e il conformismo intellettuale dall’altro possano “uccidere” chiunque e qualunque cosa, a dispetto della realtà dei fatti. Qui di seguito riportiamo un breve saggio sullo scrittore torinese, al centro della relazione tenuta da Fabio Andriola l’11 agosto 1999 a Madesimo (Sondrio) in occasione del convegno «Stampa e potere – Idee, firme e denaro nel regno dell’informazione»

In occasione del cinquantenario della morte di Pitigrilli (Torino, 8 maggio 1975) ripubblichiamo un ritratto di uno dei più importanti e dimenticati scrittori italiani della prima metà del Novecento. La sua è stata una delle avventure intellettuali, umane e politiche più interessanti della letteratura italiana del XX secolo: Dino Segre, in arte Pitigrilli, fu per molti anni lo scrittore italiano più letto in patria e tradotto all’estero. Inseguito dall’accusa di aver collaborato con l’Ovra fascista – lui, con Moravia e Guido Da Verona, uno dei pochi scrittori ebrei che fecero davvero le spese delle leggi razziali del 1938 – e ridotto al cliché di “scrittore pornografo”, Pitigrilli è l’esempio migliore di come la vulgata da una parte e il conformismo intellettuale dall’altro possano “uccidere” chiunque e qualunque cosa, a dispetto della realtà dei fatti. Qui di seguito riportiamo un breve saggio sullo scrittore torinese, al centro della relazione tenuta da Fabio Andriola l’11 agosto 1999 a Madesimo (Sondrio) in occasione del convegno «Stampa e potere – Idee, firme e denaro nel regno dell’informazione»

Pitigrilli, giornalista irregolare

di Fabio Andriola

Pitigrilli è stato un giornalista così irregolare che per molti è difficile ancora oggi definirlo un giornalista. I tanti critici che dagli anni Venti fino ad oggi si sono affannati per lo più a stroncarlo hanno infatti sempre dedicato le loro attenzioni al Pitigrilli scrittore, tralasciando totalmente il Pitigrilli giornalista e consumando così una delle non poche ingiustizie che questo atipico italiano si è attirato nella sua lunga vita, aiutato, va detto subito, da un carattere tutt’altro che facile e da una autentica vocazione a scegliere tempi, toni e modi sbagliati. Coerente, in fondo, con quella sua celebre battuta secondo la quale ammetteva il bacio al lebbroso ma non concepiva la stretta di mano al cretino.

Quella che può sembrare una semplice battuta è invece, a ben vedere, una delle costanti dell’attività giornalistica di Pitigrilli (pseudonimo di Dino Segre, nato a Torino nel 1893 e morto, sempre nel capoluogo piemontese, 82 anni più tardi, nel 1975) che pur ostentando la propria impoliticità ha pagato, e paga, un caro prezzo alla ragion politica. Prezzo giustificato a volte da alcuni articoli, molto più spesso da un modo di essere, da un atteggiamento di sostanziale indifferenza verso il potere dominante presente e futuro. Infatti, il fiuto giornalistico, letterario e commerciale di Pitigrilli non venne mai applicato ad una delle più classiche esercitazioni degli intellettuali: quella di fiutare l’aria che tira e gettarsi per tempo sul carro del vincitore. Preso dai propri interessi, dalle proprie curiosità che davano una coloritura tutta particolare al suo individualismo, Pitigrilli si scordava semplicemente di annusare l’aria che tirava finendo regolarmente travolto dagli eventi. Uno sguardo più attento e documentato alla tutto sommato lunga carriera di Pitigrilli nel giornalismo avrebbe consentito a molti dei suoi detrattori di risparmiarsi l’inutile cattiveria dell’accusa di “opportunismo politico” ad un intellettuale di cui tutto si può dire tranne che facesse o capisse qualcosa di politica. Lo scrittore che secondo Umberto Eco «faceva arrossire la mamma» era anche un giornalista che, all’occorrenza, sapeva far arrabbiare i potenti: quasi mai per scelta deliberata, sovente per ostentata noncuranza. Tutta l’avventura di Pitigrilli può essere letta come un unico, istintivo, disperato, velleitario e testardo tentativo di vivere la propria vita lontano da regole e costrizioni. Ovviamente non poteva riuscire e, non meno ovviamente, venne chiamato a pagare pesanti prezzi. E non si può dire, anche alla luce della cattiva stampa che perseguita lo scrittore torinese a molti anni di distanza dalla sua morte, che quei prezzi non siano stati pagati.

Un eccesso al rialzo cui, del resto, Pitigrilli è abituato: infatti se i suoi romanzi, che la critica snobbava ritenendoli addirittura pornografici, gli costavano contestazioni, censure e anche un paio di processi per oltraggio al pudore, i suoi articoli rischiarono di costargli ancora più cari. Infatti il D’Annunzio che ai primi del 1919 era deciso a sfidare a duello un imberbe giornalista in ascesa, quale era il Pitigrilli cronista del quotidiano romano “L’Epoca”, non scherzava affatto. Ma perché il Vate si abbassava a voler punire un semplice cronista? Con un certo compiacimento lo racconta nelle sue memorie lo stesso Pitigrilli, tornando con la memoria al novembre 1918, dieci mesi prima dell’impresa fiumana di D’Annunzio: «Una nave da guerra mi portò a Fiume. In quel momento Gabriele D’Annunzio si era accorto dell’italianità di Fiume con l’entusiasmo dei poeti, dei poeti guerrieri, e trovò qualche migliaio di individui, i soliti disposti a gridar evviva, un qualsiasi evviva, che gli corsero dietro». A questo punto è già chiaro che Pitigrilli potrebbe aspirare anche alla qualifica di “storico irregolare” oltre a quella di “giornalista irregolare”. Qualifica quest’ultima motivata dal suo primo vero reportage, quello da Fiume, appunto: «Io, giunto, a Fiume, trovai della gente che parlava una strana lingua. Non uno che parlasse italiano. Qualche rudere qua e là, qualche impronta lasciata nei secoli dalle nostre repubbliche marinare; qualche leone di San Marco. Ma soprattutto vidi del colore: mercanti di tappeti levantini, sigaraie che fabbricavano i sigari sulla strada, profumo di cocomeri e di uva moscata, venditori di belzuino, di mirra, di incenso sulla banchina del porto e scrissi un articolo intitolato “Fiume, città asiatica”. Tutto il giornalismo si scagliò contro di me. Asiatica, l’italianissima Fiume? Il questore di Roma che probabilmente quindici giorni prima non avrebbe saputo trovare Fiume sulla carta geografica, sequestrò il giornale. Se avessi incontrato sulla mia strada un seguace di D’Annunzio, probabilmente oggi non sarei qui a scrivere le mie memorie. Ma non mi incontrò perché ero partito…» (1)

Pitigrilli, raccontando a molti anni di distanza quella bravata giovanile, mostra, con una punta di snobismo, un certo distacco dalla professione giornalistica proprio in una fase della sua vita in cui i giornali, sia pure di un continente lontano come è il Sud America dall’Italia, gli stavano restituendo quella fama e quella autorevolezza che i suoi libri non gli davano più da molti anni. Infatti, nel 1948, appena sbarcato in Argentina, Pitigrilli aveva iniziato a collaborare ad un giornale della sera di Buenos Aires: “La Razon”. Grazie alla sua rubrica trisettimanale intitolata “Peperoni dolci”, il quotidiano raddoppiò le proprie vendite, arrivando a sfiorare il mezzo milione di copie al giorno, e lo scrittore italiano, quasi fuggito dall’Europa, inseguito dall’infamante, ma mai compiutamente provata, accusa di essere stato un informatore della polizia politica fascista, l’Ovra, riassapora il gusto del successo senza però farsi prendere dall’euforia. Infatti, pur avendo fatto il giornalista per molti anni e a più riprese, Pitigrilli non mostrò mai di avere una concezione sacra di quella professione. E anche questo, in fondo, lo rende assolutamente irregolare. «La servitù del giornalismo – scriverà alla fine degli anni Quaranta, rivolto al suo nuovo pubblico argentino e forse pensando a quel suo infelice articolo su Fiume – consiste nell’arrivare alle nove del mattino in un paese sconosciuto, e a mezzogiorno spedire il primo articolo, dopo avere scambiato quattro chiacchiere col primo venuto, e avere visto della città il tratto che va dalla stazione all’albergo». E poi: «Quando non si ha la preoccupazione del mestiere né la necessità di obbedire alle istruzioni ricevute, partendo, dal proprio direttore, il mondo appare diverso. Se non ci si impegna a lucidare le cose per renderle brillanti agli occhi del pubblico, esse sono quali sono». (2)

Un episodio, raccontato anni dopo dallo stesso Pitigrilli col solito autocompiacimento, conferma la vena sostanzialmente surreale e irriverente che ne guidava l’attività giornalistica e che gli causò più di un guaio: «Un giorno il direttore dell’ “Epoca” mi disse: – Vada al Lyceum femminile. Il senatore Morello tiene una conferenza sulle bellezze di Roma.

Mancavano cinque minuti alle cinque.

– Prenda una carrozzella – aggiunse.

Io presi la carrozzella e, invece di farmi portare al Lyceum femminile, feci una passeggiata di un’ora al Foro, al Gianicolo,

al Pincio. Rientrato in redazione feci il racconto della conferenza, passando in rivista tutte le bellezze di Roma che avevo viste e di cui probabilmente quel signore doveva aver fatto l’elenco. Ci vuole una bella impudenza, io pensavo, per parlare a Roma, delle bellezze di Roma. Però non lo scrissi. Scrissi invece una pagina di elogi al fine conferenziere, e diedi il nome delle signore intellettuali che erano fra il pubblico. La cosa non mi fu difficile, perché erano sempre le stesse. L’articolo ebbe un successo sbalorditivo, perché all’ultimo momento il conferenziere si era sentito male e la conferenza era stata rinviata di un mese». (3)

Arrabbiature dannunziane a parte, Pitigrilli, giornalisticamente parlando, venne inseguito da una fortuna sfacciata per molti anni ancora, anche perché badò bene di tenersi alla larga dalla politica in anni in cui l’Italia era travagliata dai disordini interni che porteranno poi all’avvento del Fascismo. Solo nell’autunno 1919, Pitigrilli venne mandato a Napoli a seguire da quel particolarissimo punto d’osservazione le prime elezioni politiche a suffragio universale che si tennero in Italia. Ne uscì un saggio del Pitigrilli migliore e dimenticato al tempo stesso: «Partii per Napoli e vi rimasi un mese. Scrissi, Dio sa come, trenta articoli stracarichi di colore come dei Van Gogh. “L’Epoca” di cui prima si vendevano a Napoli tre o quattro copie, salì, a Napoli, a 100 mila copie. Fu un trionfo» (4). Le cifre che Pitigrlli dichiara forse vanno prese con le molle ma la qualità di quegli articoli è indubbia e rivela la filosofia che aveva ormai fatto propria: molto colore, molti sogni, molta arguzia ma lontano mille miglia dalle polemiche politiche.

Ma, man mano che le sue fortune letterarie crescevano il suo impegno giornalistico in senso stretto scemava sempre più: inviato come corrispondente a Parigi, Pitigrilli, che nel 1920 ha 27 anni, compie tutte quelle esperienze di “dolce vita decadente” che inserirà nel suo primo e più celebre romanzo: “Cocaina”, dove non a caso il protagonista, Tito Arnaudi, è un giornalista corrispondente da Parigi. Il libro è ricco di aneddoti e osservazioni salaci sul mondo dei giornali: «Faccio il giornalista come farei l’operatore cinematografico o il capociurma su un veliero o il prestidigitatore (…) Ci si rifugia nel giornalismo come ci si rifugia nel teatro dopo aver fatto i mestieri più disparati e disperati: il prete, il dentista, l’agente di assicurazione: alcuni si innamorano del giornalismo perché ne hanno visto i lati più luminosi o i più fortunati rappresentanti, come a teatro s’innamorano del mestiere del comico perché hanno visto applaudire quello che faceva Otello. E hanno detto: farò anch’io Otello».

E molto tempo prima del “Quarto Potere” di Orson Wells, Pitigrilli teorizzava, sempre nel suo romanzo più celebre e ironicamente come era nelle sue corde, rischi e limiti dell’informazione: «Quanti servi che non parlano ci sono nel giornalismo! Noi non siamo esseri che vivono nella vita. Noi siamo sul margine della vita; dobbiamo sostenere un’opinione che non abbiamo, e imporla al pubblico; trattare questioni che non conosciamo, e volgarizzarle per la platea; noi non possiamo avere un’idea nostra; dobbiamo avere quella del direttore del giornale: ma nemmeno il direttore del massimo giornale ha il diritto di pensare col suo cervello, perché quando è chiamato dal consiglio d’amministrazione deve soffocare la sua opinione, quando ce l’ha, e sostenere quella degli azionisti». (4)

Sono molti, del resto, i passaggi in cui Pitigrilli esercita il suo proverbiale cinismo sulla sua stessa professione e che, a ben vedere, possono spiegare l’evoluzione giornalistica di questo scrittore così difficile da chiudere in questo o quel canone interpretativo. Ma limitare l’ irregolarità giornalista di Pitigrilli ad una certa insofferenza verso i canoni, in verità sempre un po’ incerti, del mestiere e nei confronti del potere costituito, sarebbe riduttivo, anche perché alla fine, questa insofferenza e ansia di indipendenza, si mostrò soprattutto sotto forma di ironia, di insubordinazione goliardica, di gioiosa incoscienza dei problemi gravissimi che pure agitavano l’Europa del primissimo dopoguerra. E certo, qualche ironia più orientata verso quanti s’erano immensamente arricchiti, durante il primo conflitto mondiale non può bastare a modificare questa prima impressione. (5)

Il problema di Pitigrilli di coniugare libertà d’espressione e successo di pubblico si scontrò comunque con il potere politico. Pur essendo l’autore di romanzi definiti “leggeri” e il fondatore di una rivista di novelle quale erano le sue “Grandi Firme” Pitigrilli si attirò le ire del fascismo più irrequieto e intransigente: il mussoliniano «Popolo d’Italia» e il farinacciano «Il Regime Fascista» lo attaccarono nel giro di pochi mesi tra la fine del 1926 e il marzo 1927, accusandolo di essere «anti-italiano» e «immorale». In realtà, scontrandosi con i benpensanti dell’epoca, Pitigrilli aveva implicitamente messo sul banco degli imputati anche quel certo conformismo

che accompagna ogni regime politico. Fece così, in modo indiretto e con toni surreali, un po’ di fronda anche lui e senza fatica visto che nelle sue vene non scorreva neanche una goccia di nazionalismo. Lo dimostra il suo inserirsi, di fatto, nella feroce polemica che all’epoca divideva i due movimenti (entrambi “filofascisti” se non fascisti tout court) di «Strapaese» e «Stracittà». Di fatto Piti non entrò mai in polemica con nessun esponente dei due schieramenti pur risultando, alla fine, ostile ad entrambi. Si attirava infatti contumelie e invidie, perché promuovendo il disimpegno in realtà compiva due grossi errori: da un lato, ostentando ammirazione per la cultura francese e addirittura per il «pariginismo», l’inimitabile stile di vita della Ville Lumiere, smentiva il Fascismo, teso invece a rivalutare la cultura e le radici nazionali; dall’altro, il grande successo commerciale dei suoi libri e della sua rivista lo rendeva inviso a quella critica letteraria che non accettava, allora come oggi, la possibilità di coniugare qualità e quantità. E, da buon giornalista, a Pitigrilli la quantità, dei lettori, interessava moltissimo: «Questo fascicolo ha la pretesa di conquistare il grande pubblico – scriverà nell’editoriale del primo numero delle Grandi Firme – Per riuscirci userà un solo mezzo: essere divertente. Presenterà novelle dei massimi scrittori, non per lusso e non per feticismo, ma perché essi offrono meno degli altri probabilità di narcosi (…) Nelle nostre pagine non si troverà mai nulla di rugiadoso, profondo, trascendentale, filosofico, storico, funebre (…) Non miriamo a rigenerare gli uomini, fustigare i tempi, segnare nuovi indirizzi alla civiltà, per mezzo di racconti morali. La letteratura non ha funzione depuratrice, e noi non siamo missionari chiamati a convertire il traviato lettore, né trappisti che ogni quarto d’ora lo riconducano a meditare sulla morte inevitabile. Escluderemo tutto ciò che può avere anche un vago sapore politico. I letterati che fanno della politica sono uggiosi e incompetenti come i politici che fanno della letteratura». (6)

Con queste premesse, il tentativo di Pitigrilli di coniugare giornalismo e letteratura aveva tutte le caratteristiche di una vera e propria dichiarazione di guerra. E infatti, caso mai qualcuno non avesse capito bene, poche settimane più tardi, la giovane rivista lanciò un concorso a premi per aspiranti novellieri con una giuria dove invece dei soliti letterati erano stati chiamati impiegati e medici, sarti e chiromanti, geometri e calzolai, ballerine e maestre e così via. Ma non era uno scherzo e Pitigrilli si giustificò così: «Per giudicare i produttori occorrono i tecnici; ma per giudicare i prodotti ci vogliono i consumatori. E la giuria del nostro concorso è composta non di persone che scrivono, ma di persone che leggono». (7) Di passaggio non sarà forse inutile ricordare che, negli stessi mesi in cui Pitigrilli progettava la sua rivista più celebre nascevano altre testate destinate a lasciare una traccia profonda nel panorama culturale italiano: basti pensare al «Selvaggio» o a quel «La Conquista dello Stato» che il suo futuro amico e compagno di tavolo verde, Curzio Malaparte, fondò per dar voce al suo estremismo fascista. Ma Pitigrilli che ebbe amici e protettori fascisti e molti amici ed estimatori anche tra gli antifascisti, non può essere ascritto a ben vedere a nessuno dei due schieramenti, più per disinteresse che per altro: tra i non pochi paradossi della sua vita e della sua opera c’è, in fondo, proprio questo: non aver degnato di uno sguardo la politica nel secolo più ideologizzato di tutta la Storia. Questo gli consentiva (con coraggio tipico degli incoscienti) di usare toni anche molto duri, se più possibile ancora più duri di quelli usati contro i suoi detrattori artistici, verso i giornali più vicino al Regime fascista. Mostrando una certa dose di coraggio personale che molti suoi biografi improvvisati (confondendo coraggio fisico – che Piti certo non aveva in abbondanza – con quello intellettuale) tendono invece a negargli. Eppure, senza una particolare coscienza civile o politica ma irregolare fino al midollo, Pitigrilli ne aveva di coraggio personale, anche se non difendeva posizioni politiche ma un modo di intendere la vita che in realtà riguardava più lui che i suoi stessi lettori e ammiratori, condannati nel 99% dei casi a sognare e leggere quel mondo un po’ decadente e amorale, corrotto e cinico, ma anche splendente, raffinato, cosmopolita, un po’ dissoluto di cui lui scriveva con cognizione di causa visto che, tutto sommato, ci viveva a proprio agio.

Un altro fattore che attesta il coraggio personale di Pitigrilli è offerto poi sempre dal giornalismo. Pitigrilli rischiò sempre (e molto) di suo in varie imprese editoriali. Pitigrilli fondò svariate riviste, alcune fortunate, altre no. E’ questo uno dei non pochi aspetti della sua vita di cui si sa troppo poco anche perché poco o nulla si è finora indagato in questo senso: eppure raramente la nostra storia nazionale (e non solo quella) può vantare un simile esempio di creatività-produttività: a Dino Segre, infatti, vanno attribuite oltre alle celeberrime “Grandi Firme” e al fortunatissimo “Il Dramma” (nato negli anni Venti e vissuto fino agli Settanta; ma l’Enciclopedia del Teatro ricorda solo il direttore Lucio Ridenti, come è noto una “creatura” di Pitigrilli) anche le meno note “Le Grandi Novelle”, “La Vispa Teresa”, “Crimen” (forse il primo periodico italiano interamente dedicato al racconto giallo), lo sfortunato “I Vivi” (che anticipò l’era del rotocalco). In conclusione, il Pitigrilli fu giornalista irregolare per quella sua innata vocazione a rivolgersi ad un pubblico il più vasto possibile e a cui mirava a trasmettere non un messaggio particolare ma la suggestione di uno stile di vita eversivo per la morale dell’epoca. Questa sua idea di comunicazione si realizzò sia mediante la creazione di varie riviste, rendendolo uno dei pionieri italiani della letteratura popolare, sia nel ruolo di editore-imprenditore che in quello di autore e scopritore di talenti. Talenti che, come alcune testate e alcune sue celebri battute, hanno avuto vita più lunga e luminosa della sua. Successo giornalistico argentino a parte (ma anche lì la politica era bandita: Pitigrilli voleva e sapeva scrivere solo di costume) gli ultimi tre decenni di vita di Pitigrilli non furono giornalisticamente felici, come spesso capita agli irregolari cronici. Cercò fino in fondo di mantenere il contatto con i lettori attraverso le rubriche delle lettere, specialità per la quale riteneva di avere una particolare sensibilità e una ricetta tanto cinica quanto, pare, efficace: «Se c’è un campo in cui credo di aver scoperto il segreto del successo – confiderà in una delle ultime interviste – è quello della corrispondenza con i lettori. Ecco, io penso di sapere che cosa la gente del popolo si aspetta da queste rubriche. Ho una tecnica per arrivare diritto al cuore di chi legge. E se le lettere che arrivano sono sciocche, non importa, si possono sempre inventare, e saranno proprio le lettere che la maggioranza dei lettori vorrebbe aver scritto». (8)

Non fu facile però per l’ormai vecchio Pitigrilli mettere in pratica la sua infallibile ricetta: irregolare tra gli irregolari, si propose invano anche presso testate politicamente scorrette dell’Italia degli anni del secondo dopoguerra. Il sospetto che avesse potuto essere stato davvero un informatore dell’Ovra indusse anche personaggi come Guareschi a rifiutargli la collaborazione al «Candido» e addirittura Giorgio Almirante non lo volle alla rubrica delle lettere del «Secolo d’Italia». Gli disse sì, negli anni Cinquanta, solo la Chiesa cattolica, alla quale s’era convertito all’inizio degli anni Quaranta. Strano destino per un irregolare: il suo ultimo angolo Pitigrilli se lo ricavò tra le pagine del Messaggero di Sant’Antonio.

NOTE

1) Cfr. “Pitigrilli parla di Pitigrilli”, Sonzogno 1949, pp. 20-21. L’articolo “Fiume, città asiatica” è stato pubblicato dal quotidiano “L’Epoca” il 24 novembre 1918

2) Pitigrilli, op. cit., pp. 61-62

3) Cfr. Pitigrilli, op. cit., p. 22

4) Cfr. Pitigrilli, “Cocaina”, Sonzogno 1921, pp. 44-46

5) Cfr. “Elogio del nouveau riche” in “L’Epoca” del 2 febbraio 1919

6) Cfr. “Le Grandi Firme”, n. 1, primo luglio 1924

7) Cfr. “Le Grandi Firme”, n. 9, primo novembre 1924

8) Cfr. “Pitigrilli: un mito del romanzo di ieri”, la “Gazzetta del Popolo” del 3 marzo 1973