Per molto tempo il Giappone non ha riconosciuto come hibakusha i coreani zainichi che vivevano a Hiroshima e Nagasaki nel 1945, rifiutando loro il diritto alle cure mediche.

di Eleonora Zocca da Japanica del 9 agosto 2025

In Corea del Sud c’è una località nota anche con il soprannome di “Hiroshima della Corea”. È una contea nella parte meridionale del paese e si chiama Hapcheon. Qui, ancora oggi, vivono molti dei sopravvissuti alle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki.

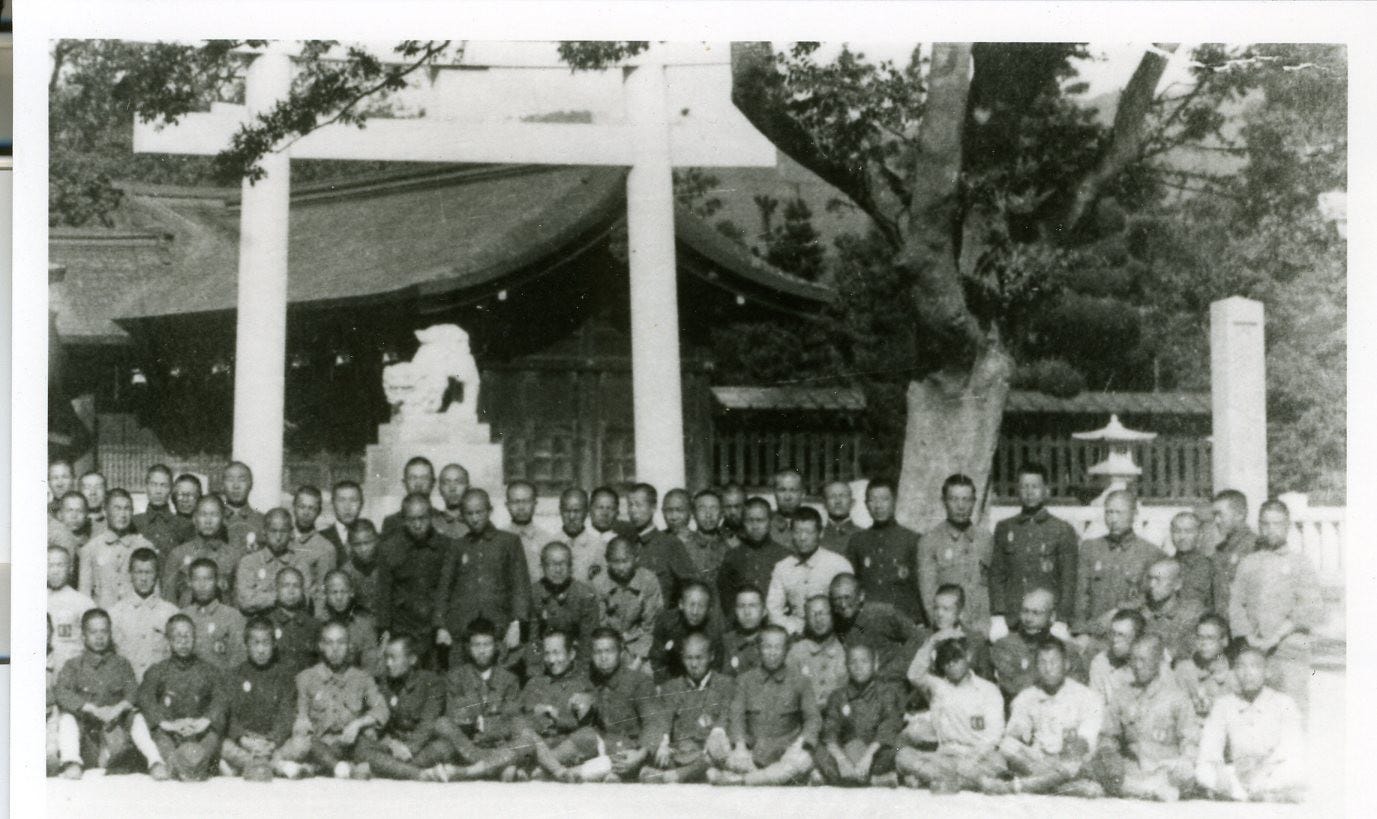

Si calcola che il 6 e 9 agosto 1945 ci fossero circa 50mila coreani a Hiroshima, di cui 30mila morirono nell’esplosione, e 20mila a Nagasaki, di cui meno della metà sopravvisse. Le persone di origine coreana morte nell’immediato sotto il fungo atomico sono state il dieci per cento del totale, senza contare chi perse la vita nei mesi e negli anni successivi a causa delle radiazioni.

La storia degli hibakusha zainichi, ovvero dei sopravvissuti all’atomica coreani che vivevano in Giappone, è una storia di chi ha sofferto una doppia discriminazione: quella di essere un sopravvissuto e al contempo di portarne lo stigma da cittadini di quella che al tempo era una colonia giapponese. Soltanto più di recente si sta parlando di loro e delle sfiancanti lotte che hanno portato avanti, al fianco di alcuni collettivi della società civile giapponese, per farsi riconoscere il diritto alle cure mediche.

Son Jin-doo ha diciotto anni quando Little Boy viene lanciata sui cieli di Hiroshima poco dopo le otto del mattino. È nato a Osaka, il 15 marzo 1927, pochi anni dopo che i suoi genitori hanno raggiunto il Giappone dalla Corea. Son ha frequentato le scuole giapponesi e con la sua famiglia si è trasferito a Hiroshima nel 1944: il papà ha infatti trovato lavoro nella società che gestisce il servizio telegrafico. Son arrotonda le entrate economiche familiari con un part-time nel magazzino della stessa azienda.

Come tutte le mattine, Son è già in servizio quando alle 8:15 arriva prima il lampo di luce bianca e poi l’esplosione – il pikadon, nella parola onomatopeica giapponese. Son, che si trova a 2,4 km dall’epicentro, sopravvive. Il padre rimane gravemente ferito e morirà a causa delle radiazioni nel 1948.

La famiglia di Son decide di rientrare in Corea quello stesso ottobre del 1945, ma non Son che non parla bene la lingua e non conosce a fondo la società coreana. Il desiderio di rimanere nel paese in cui è cresciuto non è sufficiente, però, a tutelarlo dalle politiche migratorie giapponesi. Da lì a breve viene firmato il decreto di espulsione nei suoi confronti che darà inizio a una lunga serie di tentativi di rientrare illegalmente nel paese. L’ultimo, quello decisivo, nel 1970 dopo che la sorella viene condannata a sei mesi di carcere per aver provato a rientrare in Giappone reclamando delle cure mediche negli ospedali specializzati per le vittime dell’atomica.

Dal 1957, infatti – dopo anni di censure promosse dagli occupanti americani che non volevano si sapessero gli effetti delle radiazioni, e dopo lo scandalo della Lucky Dragon nell’atollo Bikini– vennero garantite cure mediche gratuite a tutti gli hibakusha residenti in Giappone. Tuttavia, tra gli spettanti diritto rimasero fuori quei coreani e coreane che erano rientrati nel frattempo in Corea desiderosi di contribuire alla crescita di un paese finalmente libero dai coloni giapponesi.

Nel 1950 scoppiò la guerra di Corea e nel 1953 il paese fu diviso in due lungo il 38° parallelo. Così, mentre il Giappone procedeva spedito verso la crescita economica, la Corea raccoglieva a fatica le macerie prima dell’occupazione coloniale e poi della guerra civile.

Gli hibakusha coreani si ritrovarono discriminati ed emarginati nelle proprie città di origine e senza cure nel paese verso cui erano stati costretti a emigrare per lavorare nelle industrie dei colonizzatori. Come nel caso del cantiere navale della Mitsubishi, dove erano impiegati forzosamente decine di coreani.

Qui subentra Son e l’importanza della sua storia. Come ha detto il sindaco di Hiroshima Hiraoka Takaishi, in carica dal 1991 al 1999, Son

“non era né un santo né un eroe. Era un cittadino ordinario che aveva subito gli effetti delle radiazioni dopo il bombardamento del 6 agosto 1945 a Hiroshima. Non era uno spirito nobile tantomeno radicale o alla guida di alcun movimento. Era un uomo comune che aspirava a ricevere le stesse cure che altri giapponesi vittime della bomba avevano ricevuto”.

Son Jin-doo fu la prima persona a presentare il proprio caso – e quindi anche quello di migliaia di coreani nella stessa condizione – in un tribunale giapponese. Portò avanti la battaglia legale per oltre sette anni, fino a quando la Corte Suprema non gli riconobbe la certificazione di hibakusha nel 1978.

Per la prima volta, un uomo residente fuori dal Giappone poteva accedere gratuitamente alle cure mediche specialistiche. Son fece da apripista per molti altri coreani e coreane vittime dell’atomica che seguirono il suo esempio.

Preponderante fu il contribuito di alcune persone e collettivi della società giapponese, a partire dal giornalista Takenaka Ro e il fotografo Fujisaki Yasuo che intervistarono Son nel 1970 durante la custodia cautelare, dando subito visibilità al suo caso su due quotidiani locali. Seguì una mobilitazione nella città di Hiroshima che fece sì che Son venisse visitato e sottoposto ad alcuni esami per accertare che fosse un hibakusha.

Il dottore Mori Akio, dell’Istituto di Ricerca in Radiologia dell’Università di Hiroshima, si spese direttamente per la causa e contribuì, insieme a medici, legali e giornalisti a fondare l’‘Associazione dei cittadini di Hiroshima a supporto di Son’. Presto si formarono anche altri collettivi in diverse città del Giappone per sensibilizzare sul caso e in generale sulla condizione degli hibakusha coreani.

Nonostante l’iter legislativo si sia concluso con una vittoria di Son, i problemi legati alla presa in cura delle vittime coreane della bomba atomica non si risolsero con la chiusura del caso. Gli hibakusha coreani potevano finalmente ottenere la certificazione che dava loro diritto ai trattamenti medici, ma questi rimanevano comunque vincolati a un visto valido per un solo mese.

Nel libro di recente pubblicazione “Korea Nuclear Diaspora, Redress Movements of Korean Atomic-Bomb Victims in Japan”, Yuko Takahashi si occupa a fondo del tema spiegando come i sopravvissuti alla bomba atomica zainichi, ovvero i coreani residenti in Giappone, siano stati a lungo discriminati anche perché non rispondevano al “nazionalismo della bomba”, ovvero a quel senso di unicità nell’essere vittime dell’atomica. Tuttavia, gli hibakusha coreani non trovarono conforto neanche nel loro paese di origine: non solo per il momento storico di transizione estremamente delicato, ma anche perché in Corea lo sgancio delle bombe era visto come l’evento che aveva liberato il paese dal potere coloniale giapponese.

Fu solo grazie al contributo di persone come Son Jin-doo e medici come Mori Akio che il Giappone arrivò nel 1990 a risarcire la Corea del Sud con trenta milioni di dollari per medicare gli hibakusha ancora in vita. Una casa di cura dedicata a loro venne costruita a Hapcheon. Nel 2007, la Corte Suprema si espresse anche sul rifiuto da parte del governo giapponese di considerare hibakusha i coreani costretti al lavoro forzato nel cantiere della Mistubishi: per i giudici, negare loro le cure medice era stato illegale.