Una «fabbrica della cultura» che produca documentari storici e artistici in grado di presentare al mondo le eccellenza di una storia lunga più di duemila anni. E, al tempo stesso, realizzare strumenti divulgativi e didattici utili a restituire un po’ di consapevolezza e orgoglio ad un popolo ricco di meraviglie e di figure storiche da riscoprire. Questo è quello che dovrebbe essere e non è per la cronica assenza di lucidità politica e imprenditoriale del nostro sistema televisivo. Ne parliamo con Roberto Olla, uno dei massimi autori ed esperti italiani di Storia in televisione. Che pochi mesi fa si è visto chiudere senza un perché il suo TG storico su Raiuno. Che aveva un grande difetto: aveva molto pubblico

Una «fabbrica della cultura» che produca documentari storici e artistici in grado di presentare al mondo le eccellenza di una storia lunga più di duemila anni. E, al tempo stesso, realizzare strumenti divulgativi e didattici utili a restituire un po’ di consapevolezza e orgoglio ad un popolo ricco di meraviglie e di figure storiche da riscoprire. Questo è quello che dovrebbe essere e non è per la cronica assenza di lucidità politica e imprenditoriale del nostro sistema televisivo. Ne parliamo con Roberto Olla, uno dei massimi autori ed esperti italiani di Storia in televisione. Che pochi mesi fa si è visto chiudere senza un perché il suo TG storico su Raiuno. Che aveva un grande difetto: aveva molto pubblico

di Fabio Andriola da Storia in Rete n 112-113

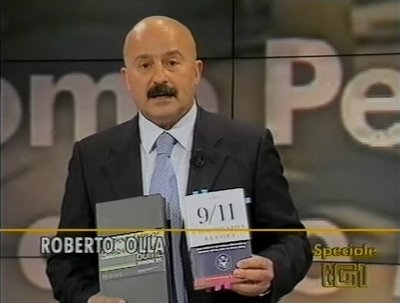

Chi conosce «Storia in Rete» sa che abbiamo sempre dato grande attenzione alle varie forme della divulgazione storica, in primis il web e l’audiovisivo. Insieme al romanzo storico sono queste le strade più moderne e interessanti per rendere avvincente – e quindi efficace – il racconto del passato. In Italia però non sono in molti a interrogarsi sul rapporto tra Storia e nuovi media: in edicola, in libreria, in televisione siamo sempre più colonia, capaci più che altro di copiare e acquistare prodotti già fatti all’estero anche quando riguardano temi, personaggi e opere tutte italiane. Una delle tante varianti, e non certo la più innocua, dell’immortale autolesionismo nazionale. Nel 2009 abbiamo dedicato un’inchiesta in quattro puntate a come il «sistema Italia» abbia rinunciato a fare dell’audiovisivo culturale uno straordinario veicolo di promozione internazionale e, al tempo stesso, una «fabbrica della cultura» in grado di creare prodotti (e professionisti) utili anche per la didattica e la divulgazione, dando così una mano alla consapevolezza di se di una Nazione troppo incline a dimenticare il proprio passato. Un passato fatto, come per chiunque, di luci e ombre ma dove comunque le luci – individuali e collettive – non sono mancate. Anzi, sono state così tante da motivare un orgoglio nazionale che invece, specie negli ultimi anni, latita sotto gli attacchi concentrici di un vasto e spesso inconsapevole – e per questo ancora più colpevole – fronte che va dal cinema alla pubblicità, dall’editoria alla politica internazionale, dalla comunicazione istituzionale (sempre più provinciale e schiava dell’inglese come dimostra la recente e infelice campagna d’arruolamento della Marina Militare) alla televisione, dalla scuola all’industria turistica e agli enti locali. Per rilanciare ancora una volta temi vitali per l’Italia abbiamo voluto ascoltare un esperto che, per molti versi, può essere considerato un pioniere della divulgazione storica in TV: Roberto Olla. 63 anni, sardo, in RAI dal 1978, nella televisione pubblica Olla ha realizzato gran parte delle sue opere, documentari di respiro internazionale che hanno spaziato dalla mafia all’Olocausto, dalle Foibe all’emigrazione, con un’occhio d’attenzione alla Seconda guerra mondiale e alle memorie dei reduci di varie nazioni. Il nome di Olla è poi legato (con Leonardo Valente) ad un’operazione rimasta forse unica in Italia: «Combat Film», una storia del secondo conflitto mondiale attraverso le riprese dei cineoperatori americani. Da quell’immenso materale uscirono, tra il 1994 e il 1995, varie puntate su Raiuno, una serie di DVD e un ciclo di trasmissioni radio. Sempre un passo avanti in un’azienda nota per la sua «staticità», Olla anni fa ha dato vita a «TG1 Storia», un appuntamento del lunedì mattina molto apprezzato e seguito che, a sorpresa, è stato chiuso all’improvviso lo scorso settembre. Una scelta incomprensibile che però non ha destato, tra i soliti «indignati di professione», grandi reazioni. Da questo ennesimo vulnus alla divulgazione storica in TV inizia la nostra chiacchierata con Olla.

Cosa è successo a fine estate quando, dopo anni, è arrivata la decisione di chiudere «TG1 Storia»?

Cosa è successo a fine estate quando, dopo anni, è arrivata la decisione di chiudere «TG1 Storia»?

«Mi è stato comunicato che l’azienda aveva deciso di ristrutturare e riorganizzare la fascia di palinsesto del mattino di Raiuno e, come conseguenza, la rubrica di storia del TG1 sarebbe stata chiusa con effetto immediato. Peccato, non abbiamo raggiunto la puntata numero 500. Mancavano poche settimane e l’avremmo festeggiata con un bel brindisi».

Ma quali sono state le motivazioni? Forse gli ascolti non andavano bene?

«No, i dati d’ascolto erano ottimi. Uno share superiore alla media del canale, superiore al programma che seguiva nel palinsesto e, a volte, anche superiore al TG che precedeva la rubrica. Il pubblico era consolidato e il dato che rileva la continuità nella visione era molto alto. Gli abbandoni erano minimi. I responsabili aziendali hanno semplicemente esercitato un loro diritto-potere, ovvero quello di riorganizzare i programmi nel palinsesto, di chiuderne alcuni, di produrne altri».

In generale come ti sembra che venga affrontata la Storia sui vari canali italiani?

«La risposta è complessa perché la Storia viene affrontata con modalità differenti in base al momento politico-culturale che si sta vivendo. L’avvicinarsi di ogni 27 gennaio, giorno della memoria della Shoah [nome ebraico dello sterminio nazista degli ebrei NdR], mette in fibrillazione reti e TG. Il 27 gennaio c’è un sovraffollarsi di servizi nei TG, dibattiti nei talk show, programmazione di film e sceneggiati. Tutti corrono per intervistare almeno uno degli ultimi sopravvissuti. Intervista che spesso si risolve con la trasmissione di qualche frase per un pugno di secondi. Poi passa e se ne riparla il 27 gennaio successivo. Il 10 febbraio, giorno del ricordo delle Foibe e dell’Esodo, non crea la stessa fibrillazione. Quasi nessun film o sceneggiato (“Il cuore nel pozzo” non è stato più replicato), pochi servizi nei TG, per lo più, legati alle cronache delle cerimonie al Quirinale o nelle aule consiliari dei vari comuni, sporadiche presenze nei talk show. Del giorno delle memoria del genocidio armeno, Metz Yeghern, non se ricorda nessuno, niente servizi. Anche perché cade il 24 aprile e, in quel giorno, se c’è qualche spazio disponibile nelle scalette dei telegiornali viene dedicato al “25 aprile anniversario della liberazione” e alle polemiche che lo hanno accompagnato negli ultimi anni. Il 9 maggio, giorno dedicato alle vittime del terrorismo, spinge a programmare qualche nuovo sceneggiato o qualche replica e costringe i TG a realizzare servizi almeno sulla cronaca delle cerimonie. L’8 maggio, anniversario della pace in Europa, praticamente in Italia non esiste e quindi non esiste neppure in tv. Il 6 agosto, anniversario di Hiroshima in genere passa sotto silenzio. L’interesse, se così lo si può chiamare, varia se ci si trova davanti ad un anniversario “tondo”, ovvero il 70º dello sbarco in Normandia, il 100º della Prima guerra mondiale, ecc… Nei canali generalisti solo Raitre continua la sua programmazione di storia con un buon programma in seconda serata (cioè a ridosso della mezzanotte), un buon programma nel daytime (cioè a ridosso dell’opera di pranzo) e alcune puntate della Grande Storia in Prima Serata. Quest’ultimo è stato un contenitore molto prestigioso, ha prodotto degli ottimi film-documentari che hanno ottenuto significativi indici di ascolto, ma ora non ha più il peso e il ruolo che aveva prima nel palinsesto di Raitre. La programmazione storica negli altri network è, poi, decisamente più occasionale: a volte viene proposto qualche buon audiovisivo, ma si tratta sempre più di rarità. C’è poi la produzione di sceneggiati su eventi e personaggi della grande storia. Si tratta di fiction decisamente apprezzate dal pubblico e infatti le TV, sia pubbliche che private, ne propongono in continuazione».

Più in particolare, come giudichi la situazione del documentario di storia in Italia?

«Non è una buona situazione. Si producono pochi documentari di storia e con mezzi ridotti davvero al minimo. Anzi spesso sotto il minimo necessario per realizzare un’opera che possa aspirare ad un ampio pubblico. Gli scarsi risultati non incoraggiano le reti ad investire, casomai convincono i responsabili a ridurre ancora le disponibilità di budget per queste produzioni. E così ci si avvita sempre di più in una situazione che tende ad abbassare la qualità del prodotto. Non c’è innovazione, non si sperimentano nuovi linguaggi. Non certo per mancanza di volontà o capacità. Si tratta di mancanza di mezzi, si tratta di produzioni che per esistere devono essere realizzate ormai in estrema povertà. Eppure quando un valido documentario in questo contesto assai difficile riesce a raggiungere una collocazione in qualche palinsesto generalista, si nota subito la reazione positiva del pubblico. Quindi il pubblico per i documentari di storia c’è. Bisognerebbe riorganizzare schemi e modelli produttivi e di questo il vertice della RAI ne è cosciente. Non basta dire che esiste RaiStoria e quindi siamo a posto. Bisogna dare a RaiStoria mezzi adeguati e anche una collocazione adeguata nell’architettura aziendale, altrimenti abbiamo solo creato un ghetto per la storia. Per darle mezzi adeguati bisogna ricollocarla: le due cose sono legate e questo vale anche per le altre reti digitali specializzate. RaiStoria, e le altre, devono diventare i motori delle produzioni. I loro prodotti devono poi approdare in adeguate collocazioni nei palinsesti delle reti generaliste. Attualmente lo si fa col programma “Il Tempo e la Storia” che va su RaiStoria e su Raitre. Troppo poco. È l’intero sistema produttivo che deve cambiare e nel cambiamento deve accedere a budget consistenti. Solo su questa strada si possono trovare i mezzi adeguati per docu-fiction che uniscano, come avviene in molte produzioni estere, il materiale filmato proveniente dagli archivi a parti sceneggiate con attori (e in questo le produzioni di “Storia in Rete” sono un’avanguardia italiana). Servono i mezzi adeguati anche per documentari che uniscano questi due elementi (archivi e fiction) alla elaborazione grafica e all’interattività necessarie per collocarli poi, con nuovi formati, nella rete. In pratica, un canale specializzato come RaiStoria, deve diventare un vero motore produttivo rivolto da un lato ad una invasione (pacifica e proficua) dei canali generalisti e dall’altro lato rivolto ad internet, non solo per la ricerca di nuovi utenti ma soprattutto per ottenere tutto il supporto e la collaborazione che la rete può dare».

Rispetto all’estero (specie l’Europa) quali differenze noti?

«Le differenze sono notevoli. I mercati linguistici e culturali sono profondamente diversi da quello italiano, soprattutto per le dimensioni. Il mercato in lingua inglese è semplicemente enorme, dominante, in grado di vendere i propri audiovisivi a tutte le televisioni del mondo (comprese quelle italiane). Il mercato in lingua tedesca accoglie un’offerta rigorosa, continua e di alta qualità: basti pensare che da tempo la ZDF, la TV pubblica, ha un Dipartimento di Storia che sta al centro delle produzioni aziendali. La Francia ha un mercato più ridotto ma evidentemente ha tradizioni più forti in questo settore, tradizioni che consentono di avere staff dirigenziali particolarmente sensibili. Si trovano in rete prodotti francesi particolarmente innovativi, vale per tutti il documentario interattivo de “Le Monde” ha girato a Predappio: http://www.lemonde.fr/laducevita/ La Francia ha creato l’INA, l’Istituto Nazionale dell’audiovisivo. Le TV francesi hanno il coraggio di spezzare improvvisamente i loro palinsesti, in giornate speciali come il giorno della memoria della Shoah, inserendo di colpo immagini del repertorio storico. Magari per un minuto o poco più, ma con una grande efficacia. THC, The History Channel americano realizza da tempo produzioni quasi hollywoodiane, basti pensare a quella in più puntate sui Kennedy con filmati storici e ricostruzioni sceneggiate. Discovery Channel e National Geographic Channel hanno fatto dei business mondiali con le loro produzioni storiche».

Ti sembra che tra paese e paese ci siano grosse differenze di linguaggi e temi preferiti?

«Sono stato per tre anni presidente dell’IAG (Interdisciplinary Archives Group) dell’EBU, l’Eurovisione, a Ginevra. Partecipavano rappresentanti di tutte le reti, impegnati nelle produzioni di storia. Si riteneva impossibile che lo stesso documentario sul Fascismo, ad esempio, andasse bene per il pubblico inglese e per quello italiano. Ho realizzato un mio progetto in coproduzione tra RAI, Italia quindi, e History Channel America. Si trattava di “Godfathers” (“Padrini”), una storia della mafia in un docufilm da 120 minuti. Sono riuscito nella coproduzione, ma la gestazione dell’opera e la scrittura della sceneggiatura hanno richiesto tempi e sforzi straordinari prima di trovare una narrazione comune. Quindi sì, tra paese e paese ci sono forti differenze di linguaggi e di temi. Ma attenzione: le culture e i mercati più forti superano spesso queste differenze e riescono ad imporre i loro prodotti. Noi italiani acquistiamo diversi documentari storici prodotti all’estero, mentre per quel che riguarda le vendite dei nostri … beh … non ho dati in mano, anche perché forse non ne esistono dato che le nostre vendite probabilmente sono vicine allo zero».

Pensi che l’online possa aiutare la diffusione dei documentari?

«Internet è un grande aiuto e non solo per la diffusione. Anche per la produzione e per la realizzazione. La ricerca di un finanziamento in rete attraverso il crowfunding è una realtà. Tutti i documentari dovrebbero essere prodotti da autori che stanno online fin dal primo momento. Chi non ha un produttore alla spalle, come RAI o Mediaset o La7, può cercare finanziamenti in rete. Dal dibattito in rete si possono ottenere validi aiuti sui contenuti e sulle immagini, per arrivare ad una sceneggiatura di alta qualità. Internet coi social network può sostenere il lancio del prodotto invitando a vederlo sul canale TV generalista, una forma di pubblicità col passaparola che si rivela molto efficace. Internet può prendere il documentario così com’è e riproporlo alle scuole, agli studenti, a tutti quelli che, magari per l’ora tarda di programmazione, non hanno potuto vederlo sulla generalista. Ma non si deve pensare alla rete solo come un supporto. Bisogna anche modificare il documentario sviluppando un nuovo format adatto alla fruizione su tablet, smartphone e PC. Si tratta, magari, di adattarlo dividendolo in scene brevi, da pochi minuti ognuna. Si deve favorire una navigazione interna interattiva, ad esempio con l’apertura di finestre che propongono approfondimenti, interventi di storici, analisi di un singolo concetto, delle radici di una parola, oppure che riassumono una disputa storica. In questa “navigazione del documentario” ci deve essere anche il dibattito, il raccogliere le opinioni, metterle a confronto. Insomma, la comunità della rete deve formare una sorta di laboratorio permanente attorno ad ogni singola produzione. Questo pone nuovi problemi agli autori perché, ovviamente, non si deve “seguire il vento” per avere più “mi piace” o più “download” ma bisogna saper mantenere la rotta della produzione che si vuole realizzare prendendo il meglio di ciò che gli utenti della rete propongono».

Perché la produzione di documentari è in stragrande maggioranza concentrata sul ‘900? Forse perché c’è più materiale di repertorio?

«Non solo la stragrande maggioranza dei documentari è concentrata sul ‘900, ma all’interno di questa concentrazione abbiamo una maggioranza di documentari sulla Seconda guerra mondiale e, all’interno di questa, un numero straordinario di documentari sul Nazismo e su Hitler. I documentari sul Comunismo, sulla Prima guerra mondiale, sul Vietnam, o su altri temi si devono accontentare di posizioni basse in questa classifica. Quindi, certo si producono più documentari sul ‘900 perché gli oltre 2.000 archivi audiovisivi sparsi nel mondo contengono una quantità straordinaria di pellicole e di fotografie. Tanto straordinaria che, ad esempio, il NARA di Washington (l’archivio audiovisivo più grande del mondo) non sa quanti filmati possiede. Il ‘900 ha cambiato radicalmente il nostro rapporto con la memoria. Gli eventi dei secoli precedenti ci arrivano attraverso l’arte, la letteratura, la memorialistica, comunque attraverso sintesi d’autore, attraverso uno “sguardo” particolare. Il ‘900 ci consegna la cronaca quotidiana di ogni singolo evento, grande o piccolo. È come poter disporre per ogni giorno di tutte le edizioni dei telegiornali. Anzi di più: in certi casi si dispone del girato dei cameramen di ogni giornata e si può quindi montarlo a piacere, in base alle proprie esigenze. Più il secolo scorso procedeva e più questa disponibilità cresceva, fino ad avere lo stesso evento raccontato da immagini prese da più punti di vista. Il punto di svolta è segnato dall’attentato dell’11 settembre 2001: un evento che non può essere raccontato senza i filmati. Sarebbe una grave distorsione della narrazione storica raccontarlo alle nuove generazioni senza i filmati, anche perché i terroristi hanno organizzato l’attentato proprio perché venisse ripreso dalle telecamere e mandato in una diretta mondiale».

Secondo te all’estero ci sarebbe richiesta di documentari storici italiani? Se sì su quali temi?

«In un certo senso questa domanda mi permette di proseguire il ragionamento del punto di cui sopra. Che si fa per la produzione documentaristica sui secoli precedenti? E qui l’Italia, se solo avesse un valido motore produttivo, potrebbe esser leader assoluta, dato che possediamo il 70% del patrimonio di beni culturali del mondo. Un patrimonio con il quale è possibile realizzare tanti documentari sui secoli precedenti al ‘900. Qui l’investimento deve essere di altro tipo: altissima qualità delle riprese, sviluppo del 3D, elaborazione grafica raffinata (ad un livello degno delle opere d’arte che custodiamo), sviluppo di nuovi linguaggi, inserimento di scene di fiction. Negli altri paesi il pubblico per prodotti italiani basati sul patrimonio italiano c’è: ma la qualità deve essere altissima. Altrimenti avremo i giapponesi che vengono a realizzare i documentari sulla Cappella Sistina e i cinesi sulle opere della Scala».

Ti sembra che a livello ufficiale/pubblico ci sia attenzione alle potenzialità non solo culturali ma anche di promozione del territorio delle produzioni audiovisive?

«Anche questa domanda mi consente di proseguire nel ragionamento. L’Italia ha abbandonato la prima posizione mondiale come meta turistica ed è scivolata oltre il 20º posto. Questo dipende da tanti fattori, tra cui l’accoglienza alberghiera e il rapporto qualità-prezzo nei ristoranti. Ma dipende anche dall’immagine che l’Italia sta dando di sé. Oggi investendo poco e niente nella cura dell’immagine, si ottiene poco e niente nel risultato concreto, economico, che questa immagine deve dare. La Francia che investe molto nella produzione di audiovisivi sul proprio territorio, organizzando molti eventi di alta qualità e anche invitando giornalisti stranieri, sta nelle prime posizioni della classifica turistica. Basti pensare che nel solo 2014 oltre otto milioni di italiani si sono recati come turisti in Francia. Quando incide, quanto pesa questo nel PIL dei due paesi? Quanto guadagna la Normandia dai documentari che vengono in continuazione prodotti sullo sbarco? Quindi no, da noi non c’è abbastanza attenzione alle potenzialità reali di una valida e ampia produzione di audiovisivi (tra i quali il documentario è il re) da realizzare nel territorio del nostro paese. Credo che un economista potrebbe anche calcolare di quanto una produzione del genere farebbe crescere la nostra economia, al netto della spesa di denaro pubblico per sostenerla».

Pensi che il documentario storico dovrebbe avere dei finanziamenti pubblici specifici (magari ci sono esempi esteri) oppure potrebbe bastare il mercato se ci fosse meno esterofilia e più spazio sui canali?

«No, al punto in cui siamo, nella situazione in cui l’Italia è scivolata, il mercato non può bastare. Ma non è neppure immaginabile (non deve esserlo) il voler basare un’ipotetica ripresa sulla distribuzione a pioggia di denaro pubblico. È il motore produttivo che deve essere riprogettato ed avviato. Teoricamente questo sarebbe il compito della TV pubblica, quindi della RAI. Ricostruendo l’architettura industriale della RAI è possibile farlo senza ricorrere a finanziamenti pubblici massicci di un denaro che non c’è e che, lo ripeto, anche se ci fosse non dovrebbe esser speso in questo modo. Bisogna rivedere i rapporti tra reti specializzate e reti generaliste. Bisogna agganciare il mercato audiovisivo mondiale affiancando ai dati sugli ascolti anche un altro metro di valutazione: i dati sulle vendite degli audiovisivi. Bisogna cambiare mentalità e modalità. Basta con i prodotti “usa e getta” (getta… nelle grandi prodigiose e benemerite Teche RAI, da dove un domani qualcuno recupererà gli spezzoni per un programma-riempitivo pre-serale a basso costo). Oltre i dati sullo share, oltre i dati sul numero di telespettatori, ci servono i dati su quanto ogni singolo prodotto viene venduto e su quanto queste vendite fanno ricavare. Non è per niente semplice, si tratta di impostare da subito ogni produzione perché possa affrontare i vari mercati televisivi, perché possa essere venduta. Questa dovrebbe essere messa come regola. Sono certo che col tempo i risultati comincerebbero ad arrivare».

Fabio Andriola

direzione@storiainrete.com