Nel III secolo la Dalmazia era una regione centrale dell’Impero romano. Addirittura un Imperatore nato su quella costa – Diocleziano – aveva promosso la cittadina di Spalato a pseudo-capitale, edificandovi un titanico palazzo. Ma nemmeno un secolo dopo le terre dell’Adriatico orientale si trovarono a diventare linea del fronte. I Goti, prima, e le ondate di barbari che li seguirono poi depopolarono le ricche regioni della riva destra del Danubio. Il confine dell’Italia fu segnato dalle parti d’Aquileia, e le città d’Istria e Dalmazia divennero isole di latinità in un mare ribollente di anarchia barbarica.

Le città della costa iniziarono a raccogliere i profughi che sciamavano dall’entroterra balcanico verso occidente. Alle popolazioni germaniche presto seguirono quelle delle steppe, con le loro lingue incomprensibili ai Romani, e infine quelle delle paludi dell’est, gli Slavi. Nel VI secolo iniziarono ad affluire dalla regione oggi in Polonia della Crovazia alcune tribù che fissarono la loro dimora fra la costa liburnica e la Drava. Una regione che oramai era divenuta una sorta di terra-di-nessuno presa fra Impero carolingio a nordovest, Impero romano d’Oriente a sudest e orde delle steppe da est. E sulla costa, le città che resistevano mantendo il ricordo di Roma.

Accogliamo i profughi

Facciamo ora un salto di ben settecento anni. Nel XVI secolo Venezia è stabilmente padrona delle coste adriatiche (fanno eccezione solo tre comuni italiani: Ragusa, la quinta repubblica marinara, Trieste e Fiume, che hanno cercato protezione presso regni stranieri per mantenere la loro indipendenza dall’imperialismo della Serenissima). Da sudest si affaccia un nuovo gigantesco pericolo per l’Europa: sono i turchi ottomani, che hanno distrutto i resti dell’Impero bizantino alla metà del XV secolo e ora dilagano nei Balcani.

Le prime ondate di profughi ricominciano ad affluire nelle città-fortezza della Dalmazia con l’arrivo delle armate ottomane in Albania: sono gli albanesi venetizzati che evacuano le città della costa, mentre ancora prosegue la furibonda guerra d’indipendenza di Giorgio Castriota. Nuclei di queste popolazioni tutt’ora sopravvivono nel Mezzogiorno italiano, mentre quelli più vicini a Venezia sono emigrati in Dalmazia. Fino al secolo scorso un quartiere periferico di Zara – Borgo Erizzo – ancora era abitato da una maggioranza bilingue, che al veneziano\italiano affiancava l’albanese.

Venezia aprì le porte a questo flusso d’immigrazione: non vi erano solo motivi religiosi e idealistici, ma anche pragmatici. Istria e Dalmazia erano terre di confine, e per questo sconvolte dalle guerre coi turchi e con gli asburgici, dalle scorrerie di pirati e mercenari disoccupati (la Croazia era una delle riserve di mercenari d’Europa insieme alla Svizzera) e, in conseguenza di questi spostamenti indiscriminati di armate, dalle pestilenze. Ripopolarle coi robusti contadini cristiani dei Balcani sembrava una buona idea.

Lingua o sangue?

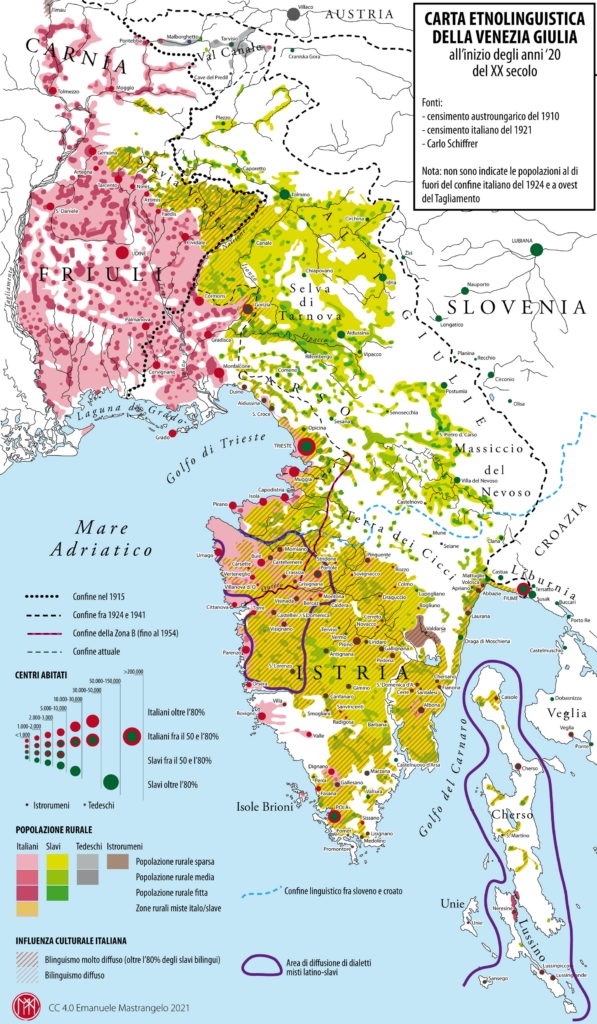

Affluirono slavi, valacchi, albanesi, greci, perfino armeni. Chi aveva disponibilità economiche si piazzava nelle città e si italianizzava, attratto dalla raffinatissima cultura veneziana. Le classi umili venivano distribuite nelle campagne dell’entroterra come coloni. Qui l’analfabetismo regnava incontrastato e la lingua italiana o veneziana penetrava poco, giusto il necessario per gli scambi con la costa. Nelle città si affermò un’adesione cultural-linguistica di tipo latino alla “nazionalità” (virgolette d’obbligo, visto che si parla dei secoli precedenti l’età contemporanea), nelle campagne invece il richiamo del sangue, tipico delle popolazioni dell’Europa centro-orientale, rimase prevalente.

L’integrazione alla cultura italo-veneziana delle masse contadine fu lenta. Troppo lenta. Nel frattempo le minoranze morlacche-valacche (in generale, “rumene”) tendevano a scomparire, assimilate dagli slavi. La polarizzazione fra città – latine, veneziane, italiane – e le campagne, slave, si stava concretizzando. La penetrazione della cultura italo-veneta era comunque costante – basti pensare a quanti dialetti italo-slavi (lo “schiavetto”) nacquero nelle zone-cerniera fra le città italianizzate e le campagne slavizzate. Oppure alla presenza di vocaboli latini nella lingua ciacava, uno dei tre dialetti del croato.

Tempo scaduto, arriva il nazionalismo

Poi scoppia la Rivoluzione Francese, e con essa la fine di Venezia e la nascita della consapevolezza nazionale. Prima degli italiani, poi, per riflesso, degli slavi. Negli anni Quaranta dell’Ottocento nacque il concetto (e la parola stessa) di “Slovenia”. Il decennio precedente aveva visto i primi giornali nazionalisti croati stampati spesso a imitazione di quelli italiani. Le lotte per l’indipendenza dell’Italia dall’Austria divennero un esempio anche per quei popoli. I quali tuttavia vennero abilmente riassorbiti nell’orbita della lealtà alla dinastia asburgica. Con un’astuta mossa padronale gli slavi dell’entroterra furono convertiti da aspiranti indipendentisti a irriducibili contraltari del risorgimento italiano. Anziché aspirare al distacco da Vienna, avrebbero preferito conquistare le ultime isole di latinità rimaste a quelle teste calde rivoluzionarie degli italiani, completando così il meccanismo messo in moto milleduecento anni prima dall’arrivo delle prime tribù dalla Crovazia. E a Vienna si fregavano le mani.

Il resto – con buona pace di negazionisti e ignorazionisti che ancora oggi si sbracciano a cercare di mistificare la realtà – è storia. I rapporti di convivenza fra slavi e italiani furono irrimediabilmente compromessi dal nazionalismo. L’Italia – nella sua breve parentesi su quelle terre nel primo dopoguerra – cercò di assimilare le popolazioni slave discendenti dei primi immigrati dei secoli bui e delle nuove ondate di immigrazione all’alba dell’Evo moderno, ma invano: era un’idea fuori tempo massimo. Con la sconfitta del nostro paese, gli slavi colsero la palla al balzo per chiudere la partita con i latini della costa: sottomissione o emigrazione. Gli italiani scelsero la seconda. E con gli italiani anche tanti, tantissimi slavi e i resti delle comunità balcaniche (come i citati albanesi di Borgo Erizzo) che avevano aderito alla cultura latina, veneziana, italiana.

L’Istria è una severa maestra

Una lezione molto dura impartita dalla storia a chi pensa che i fenomeni migratori possano essere governati con facilità. All’interno delle popolazioni immigrate dall’entroterra balcanico verso la costa il rapporto fra coloro che abbracciarono la cultura latina-veneto-italiana e coloro che invece mantennero saldo il loro legame di sangue con la stirpe originaria (o vi furono assimilati) fu estremamente ridotto a favore della seconda. Fra le due idee di “appartenenza identitaria”, quella del sangue si è dimostrata più forte (anche perché, a partire dall’Ottocento, è stata accompagnata da una potente campagna culturale che forniva ad essa il puntello dell’alfabetizzazione: ius sanguinis+ius culturae, si potrebbe dire) e ha finito per prevalere. Per “fare gli italiani” non bastava più mandare maestri a insegnare la declinazione del verbo essere nelle scuole rurali slave, cullandosi nell’idea che la maggiore raffinatezza culturale della Penisola avrebbe fatalmente attratto quelle genti verso l’italianizzazione.

Pensiamoci bene, oggi, quando l’essere “italiani” è ridotto al “tifare per la stessa squadra di calcio“.

VUOI SAPERNE DI PIU’? LEGGI LO SPECIALE DI STORIA IN RETE!!